Groupe à haut niveau et discussions budgétaires

Les deux principales échéances pour l’avenir de la fonction publique européenne

La Commission européenne a créé pendant l’été 2025 un groupe de réflexion à haut niveau présidé par l’ancienne Secrétaire générale de la Commission, Catherine Day et composé d’experts de premier plan « issus d’organisations internationales et d’administration publiques à travers l’Europe ». Pourquoi faire et comment y participer nous importe.

Par ailleurs, les discussions vont bon train sur le prochain MFF. Nous défendons un budget européen en fort accroissement pour faire face aux défis de la société européenne et aux besoins d’agir de la fonction publique européenne. Ici aussi ce qui nous importe c’est d’être associés à la réflexion en amont.

Sur le premier sujet, la Commission européenne a créé pendant l’été 2025 un groupe de réflexion à haut niveau présidé par l’ancienne Secrétaire générale de la Commission, Catherine Day, une collègue de grande expérience, et composé d’experts de premier plan « issus d’organisations internationales et d’administration publiques à travers l’Europe ».

Ce groupe vise à établir, d’ici fin 2026, un bilan général de l’organisation et du fonctionnement de la Commission avant ou en même temps que l’adoption du prochain budget pluriannuel, accompagné d’un exercice de « benchmarking » . Ce qui est recherché serait de rendre « notre organisation plus forte, plus agile et mieux équipée » pour continuer à servir les citoyens européens. La présentation de cette initiative indique aussi qu’il s’agit de renforcer l’attractivité de la Commission comme employeur. Un des objectifs annoncés est donc de créer « un environnement de travail où chacun peut s’épanouir ».

U4U accueille favorablement une telle initiative car il nous paraît bon de vérifier périodiquement de la pertinence et du bien fondé de nos pratiques professionnelles.

Dans la même annonce du mois de juillet, le Commissaire Serafin semble attacher une certaine importance aux idées du personnel à ce sujet, et ce d’autant plus que les axes de travail à prendre en charge par différentes commissions de ce groupe à haut niveau visent tout à la fois « nos opérations, nos structures, la collaboration interservices » de manière à manière à « faire mieux en matière de planification stratégique des effectifs et d’allocation de nos ressource ».

Nous serons d’accord pour dire que ce sont là des sujets qui non seulement intéressent le personnel au premier chef mais qui, compte tenu de ses compétences, nécessitent son implication active. Et c’est l’un des deux sujets sur lequel nous voulons insister.

Nous n’avons pas été en effet associé à cette initiative ni en amont de sa publication ni pour l’instant au niveau de sa mise en œuvre. Nous demandons a priori, non pas forcément de faire partie de groupe de travail, mais par exemple d’y être associés et consultés in itinere de manière régulière sur base de la fourniture des documents de travail et des données en possession de ce groupe à haut niveau. Nous souhaitons que l’administration accède à notre demande qui souscrit pleinement aux propos du Commissaire qui souhaite accueillir nos idées car « essentielles pour façonner une Commission qui passe véritablement de la parole aux actes, efficace et prête pour l’avenir ».

Enfin, le Commissaire Serafin note que « le dernier examen majeur de l’organisation et du fonctionnement de la Commission a eu lieu il y a 25 ans ».

Le personnel se rappelle que cet examen constitua les prolégomènes de la réforme de 2004 et de celle de 2014. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la nouvelle Commission de prendre l’engagement formel que cet examen ne donnera pas lieu à une 3éme réforme du statut de la fonction publique européenne. Globalement les deux premières réformes du Statut ont généré des économies substantielles pour le budget de l’UE ayant pleinement satisfaits aux souhaits d’Etats membres de réaliser des économies, mais non sans conséquences pour le personnel, comme l’attestent le rapport de la Cour de comptes publié en 2019 sur les effets de la réforme et le rapport de Eurostat sur l’évolution budgétaire à long terme de notre système de pension. L’intersyndicale s’est récemment prononcée à ce sujet dans l’unité et avec grande clarté (cfr Note au Commissaire Serafin du 29/09/2025).

S’agissant du prochain MFF, la proposition de la Commission prévoit un budget de 2.000 milliards d’euros, donc apparemment plus important que celui de l’actuelle période de programmation.

Dans les faits, cette nouvelle proposition annonce un montant apparemment équivalent à celui du précédant budget, qui était accompagné, il est vrai, de montants additionnels du plan de relance, financés par un emprunt. De plus, les 2.000 milliards sont exprimés en prix courants qui ne tiennent pas compte de l’inflation. En outre, ce budget devra prendra en charge le remboursement contracté pour le plan de relance. Notons enfin que cette proposition se situe bien en deçà dès ce que le rapport Draghi préconise pour sortir l’Union de la crise qu’elle connaît.

Enfin, il est à craindre que les discussions avec les États membres s’annonceront difficiles et il est clair que pas mal de capitales souhaitent une diminution de notre budget. C’est une question sensible car une des voies pouvant être empruntée pour nous imposer une nouvelle réforme pourrait passer par une réduction budgétaire : à l’institution, par la suite, de réduire certains chapitres du budget, y compris donc celui du fonctionnement.

Par ailleurs, il y a une évolution dans la structure du budget, affectant par exemple les fonds structurels, évolution qui pourrait se refléter par des évolutions de notre métier et de nos organisations, qui vont sûrement faire l’objet des travaux du groupe à haut niveau. Raison de plus pour nous, d’obtenir d’être associés à la discussion en cours. Pour l’instant, la porte nous est close. L’intersyndicale devrait aussi se prononcer bientôt à ce sujet.

Des mesures en faveur d’un équilibre géographique du personnel recruté ?

Des discussions sont en cours au sein de la Commission européenne concernant des modifications potentielles de l’article 27 du statut. Les modifications proposées visent à introduire des « mesures supplémentaires » qui accorderaient une préférence aux candidats des États membres sous-représentés lorsque les qualifications sont substantiellement égales. Cette approche, qui vise à favoriser l’équilibre géographique, a suscité un débat sur ses implications en termes d’équité et de perception des candidats.

L’essentiel de l’amendement proposé à l’article 27 tourne autour d’une approche de « discrimination positive douce ». Cela signifie que dans les cas où les candidats ont manifestement le même mérite, la préférence pourrait être accordée à un candidat d’un État membre identifié comme étant sous-représenté au sein du personnel de la Commission.

Toutefois, cette approche n’est pas exempte de critiques. D’aucuns craignent qu’une telle politique, même à « mérite égal », ne donne l’impression d’une discrimination parmi les autres candidats. Certains craignent que les candidats de pays bien représentés ne soient dissuadés de participer aux processus de sélection s’ils craignent que leur nationalité ne les désavantage, quelles que soient leurs qualifications. Comme le souligne U4U, les candidats issus de pays sous-représentés devraient être clairement informés avant les entretiens si une action positive peut être entreprise en leur faveur, afin de garantir la transparence et de permettre à tous les candidats de décider s’ils souhaitent participer dans de telles conditions, évitant ainsi les malentendus ou l’impression d’injustice.

Garantir un apport régulier de collègues qualifiés issus d’États membres sous-représentés est indéniablement un objectif crucial pour la Commission européenne. Le principe de l’équilibre géographique est profondément ancré dans le statut des fonctionnaires de l’UE, qui vise à refléter la diversité et l’unité de ses États membres au sein de la structure administrative de sa fonction publique. Un déficit inférieur à 80 % du taux directeur d’un État membre est considéré comme une sous-représentation significative.

Pour remédier efficacement à la sous-représentation, il est nécessaire d’adopter une stratégie à multiples facettes allant au-delà de l’embauche préférentielle au stade de l’entretien. Cela inclut des campagnes de communication externe solides qui soulignent les nombreux aspects positifs du travail pour la Commission européenne, en plus de l’intérêt et de l’impact inhérents au travail sur des dossiers axés sur les citoyens européens.

Les défis juridiques du recrutement ciblé : l’expérience du Parlement européen

Le débat sur les « mesures supplémentaires » au sein de la Commission européenne n’est pas isolé. Le Parlement européen, dans ses efforts pour rééquilibrer la représentation géographique, a également introduit des interventions spécifiques, y compris l’organisation de compétitions nationales en 2024. Alors que cette action visait à remédier à de graves déséquilibres, elle a soulevé des préoccupations juridiques dans certains États membres. Cela souligne la nature sensible des mécanismes de recrutement préférentiel et l’équilibre délicat nécessaire pour éviter les contestations juridiques fondées sur la discrimination sur base de la nationalité, qui est explicitement interdite par les traités et la Charte des droits fondamentaux. De tels cas mettent en évidence la tension permanente entre la recherche d’une représentation nationale équitable et le principe fondamental de la sélection fondée sur le mérite, qui nécessite des cadres juridiques solides et une application transparente afin de garantir l’équité pour tous les candidats.

Comprendre les racines de la sous-représentation : un aperçu des analyses spécifiques aux États membres

Les enquêtes sur les pays sous-représentés ont révélé plusieurs raisons sous-jacentes pour lesquelles les citoyens de ces États membres sont moins enclins à chercher à faire carrière au sein des institutions de l’UE. Ces facteurs vont souvent au-delà d’un simple manque de sensibilisation et renvoient à des problèmes structurels et perceptuels plus profonds :

- Des marchés du travail nationaux robustes : les pays dont les taux d’emploi nationaux sont élevés et les carrières dans le secteur public attrayantes peuvent éprouver des difficultés à encourager leurs citoyens à envisager des fonctions dans l’UE. Par exemple, l’Autriche présente un « problème de filière », avec une participation plus faible que prévue aux concours EPSO malgré des taux de réussite supérieurs à la moyenne, ce qui suggère que les opportunités nationales compétitives pourraient être un facteur dissuasif. De même, la sous-représentation de l’Allemagne est principalement attribuée à son marché du travail robuste et bien rémunéré. Le Danemark est également confronté à ce défi, une part importante des Danois choisissant des opportunités nationales en raison d’un marché du travail solide et de cultures professionnelles différentes.

- Des procédures de sélection longues et complexes : les procédures de concours de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ont toujours été critiquées pour leur longueur et leur complexité, qui découragent souvent les candidats potentiels. Les longues périodes d’attente entre la candidature et le recrutement (jusqu’à 18-24 mois dans certains cas) dépassent largement les meilleures pratiques internationales. Ce sentiment est partagé par les préoccupations du Luxembourg, où le délai médian de recrutement dans la fonction publique nationale est beaucoup plus court (deux à trois mois).

- Déménagement et préoccupations familiales : la nécessité de s’installer à Bruxelles ou au Luxembourg est souvent un facteur dissuasif majeur, en particulier pour les candidats qui ont une famille ou une double carrière. Le coût élevé de la vie et la perception d’une qualité de vie inférieure à Bruxelles par rapport au pays d’origine sont également cités.

- Attractivité des carrières dans l’UE : au-delà des questions de procédure, l’attrait général du travail pour les institutions de l’UE a diminué. Les réformes de 2014, bien que prudentes sur le plan budgétaire, ont conduit à des conditions d’emploi moins favorables, notamment à une réduction des salaires d’entrée et à la perception d’un plafonnement des carrières, ce qui a affecté le moral du personnel et le recrutement.

Une approche prospective : au-delà des « mesures additionnelles »

Pour véritablement remédier aux déséquilibres géographiques et attirer les meilleurs talents de tous les États membres, la Commission devrait donner la priorité à une communication externe solide qui mette l’accent sur les avantages multiples d’une carrière dans l’UE. Il s’agit notamment de :

- Un travail utile et percutant : mettre en évidence les possibilités de contribuer à des projets et des politiques au niveau européen qui ont une incidence directe sur la vie de 450 millions de citoyens.

- Stabilité et croissance de la carrière : insister sur les perspectives de carrière à long terme, les possibilités de mobilité interne qui permettent de changer de carrière sans quitter l’institution, et la progression prévisible de la carrière dans un système méritocratique.

- Initiatives en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée : présentation de l’engagement de la Commission en faveur d’un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, en particulier pour les familles, avec l’accès à des équipements tels que les écoles européennes pour les enfants.

- Diversité et inclusion : renforcer le message selon lequel la fonction publique de l’UE valorise la diversité sous toutes ses formes et travaille activement à la création d’un environnement inclusif où toutes les nationalités se sentent représentées et responsabilisées.

U4U s’efforce d’améliorer le dialogue entre le personnel et l’administration afin d’optimiser le lieu de travail en fonction de l’évolution des attentes. Cela inclut des discussions sur les modalités de travail modernes telles que le télétravail depuis l’étranger pendant plus de 10 jours, et l’adaptation aux avancées technologiques telles que l’introduction de l’Intelligence artificielle (IA) sur le lieu de travail. Cet engagement proactif vise à garantir que la Commission européenne reste un employeur attrayant et équitable pour tous les citoyens européens, en favorisant un environnement où chacun peut s’épanouir.

Exprimer, écouter, agir : l’Expression Directe au cœur du dialogue social

Dans un contexte professionnel en constante évolution, où les réorganisations, les réformes statutaires et les charges de travail s’intensifient, il devient essentiel de redonner la parole à celles et ceux qui font vivre notre institution au quotidien : nous, le personnel.

Nous en avons fait l’expérience auprès que quelques agences européennes où les enjeux évoluent rapidement : réorganisations internes, augmentation des charges de travail, tensions organisationnelles et budgétaires, adaptation aux priorités institutionnelles, multiplication des défis de gouvernance … Ces défis ont un impact concret sur nos missions, nos conditions de travail et notre bien-être.

Dans ce contexte, il est fondamental que la parole du personnel soit entendue, prise en compte et respectée. C’est pourquoi notre organisation syndicale porte avec conviction l’importance de l’exercice d’Expression Directe et Collective comme outil structurant d’un dialogue social vivant et pertinent.

❓ Qu’est-ce que c’est ?

L’Expression Directe et Collective est un dispositif participatif, organisé pendant le temps de travail, qui permet à chaque agent de s’exprimer librement, de manière confidentielle et sans influence ou pression hiérarchique ou syndicale, sur son vécu professionnel, ses conditions de travail, ses difficultés… mais aussi sur ses idées et propositions pour améliorer l’organisation. Il ne s’agit pas d’un simple sondage, mais d’un véritable espace de réflexion collective sur votre quotidien professionnel. Les travaux de ce dispositif participatif font ensuite l’objet d’un dialogue social entre les syndicats et l’Administration.

🎯 Pourquoi est-ce important ?

Parce que :

- nous sommes les premiers concernés par les décisions organisationnelles

- un bon dialogue social commence par une écoute réelle des besoins du terrain.

- nous devons répondre à des défis spécifiques (cadres RH, pression des résultats, contraintes budgétaires) avec des solutions adaptées et co-construites.

- la parole des agents est une ressource stratégique, pas un bruit de fond à ignorer.

Il faut :

- Donner la parole à toutes et tous, au-delà des canaux traditionnels.

- Identifier les vrais enjeux : charge de travail, reconnaissance, équilibre vie professionnelle/personnelle, cadre de travail, cohérence managériale, etc.

- Construire des solutions réalistes à partir du terrain.

- Renforcer la légitimité du dialogue social en l’ancrant dans la réalité du personnel.

- Protéger la santé mentale et prévenir les risques psychosociaux en écoutant et en agissant.

🤝 Un outil pour tous, au service de toutes et tous pour avancer ensemble

Cet exercice, déjà reconnu dans certaines agences comme l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) ou F4E (Agence européenne Fusion for Energy), n’est ni un sondage RH, ni une simple formalité. C’est un outil d’écoute active et de transformation collective, que nous revendiquons comme un levier structurant du dialogue social, au même titre que les négociations ou les concertations formelles.

L’Expression Directe permet de: – Identifier ce qui va, ce qui ne va pas. – Faire émerger des solutions concrètes. – Créer un espace d’échange hors hiérarchie, garantissant l’authenticité des retours. – Nourrir un dialogue social de qualité, fondé sur des faits et des ressentis partagés. |

En conclusion, il permet de bâtir des revendications solides, alignées avec les besoins réels du personnel, et de porter ces préoccupations auprès de l’Administration avec force et légitimité.

| 🛠️ Et concrètement? – L’expression se fait par unité via des réunions animées par le propre personnel concerné, hors hiérarchie, en nommant un animateur et un rédacteur au sein de chaque groupe qui bénéficie, si besoin est, de l’appui d’experts indépendants. – Les résultats sont analysés par des experts indépendants. – Des restitutions claires, des synthèses et des recommandations sont fournies par ces experts, suivies d’un plan d’actions qui est partagé avec les représentants du personnel. |

🧭 Ce que révèle l’expérience dans nos agences

📌 AESA – juin 2023

Dans un contexte tendu, l’exercice d’Expression Directe a permis à des centaines de collègues d’exprimer, librement et collectivement, leurs réalités de travail.

➡ Les constats sont clairs :

- Une grande fierté à travailler pour l’agence, mais une fatigue croissante liée à la charge de travail excessive,

- Le besoin urgent de reconnaissance, de carrières claires et d’un management plus humain,

- Une aspiration à plus de transparence, de dialogue et de simplification dans l’organisation,

- Et enfin, un appel fort pour que les résultats de l’expression soient suivis d’effets concrets.

📌 F4E – mai 2025

Là aussi, les résultats parlent d’eux-mêmes.

➡ Malgré un projet fédérateur (ITER) et une bonne perception des conditions de travail, les collègues ont exprimé :

- Un mal-être lié à des inégalités de traitement (entre AC, AT, fonctionnaires),

- Un manque de reconnaissance et d’opportunités d’évolution,

- Un management souvent perçu comme distant ou désorganisé,

- Une communication déficiente, engendrant frustration et démotivation.

Ces retours mettent en lumière un besoin partagé : renouer avec le sens, la clarté et l’écoute active.

| 🧩 Ce que l’Expression Directe permet : ✅ Identifier ce qui fonctionne bien et ce qui pose problème, ✅ Favoriser une prise de parole libre, horizontale, sans filtre hiérarchique, ✅ Créer un diagnostic partagé pour nourrir les politiques RH et managériales, ✅ Mobiliser les collègues autour de propositions concrètes, ✅ Donner du sens au dialogue social en le reconnectant à la réalité vécue. |

| 📌 Ce que nous demandons : ✅ Que l’exercice d’Expression Directe devienne un dispositif régulier au sein de notre Institution et dans toutes les agences, notamment avant tout changement organisationnel ou pour atténuer toute tension persistante/majeure. ✅ Qu’il soit régulièrement organisé de manière indépendante, sur le temps de travail, avec restitution des résultats et plan d’action clair. ✅ Qu’il soit intégré aux pratiques de gouvernance des ressources humaines. ✅ Qu’il serve de base aux discussions avec les directions, avec un suivi transparent. ✅ Qu’il donne lieu à des analyses indépendantes, des restitutions transparentes, et des plans d’action concrets. ✅ Que l’Administration s’engage sur le traitement des constats et propositions issus de cet exercice. ✅ Qu’il soit reconnu comme un outil officiel du dialogue social, à la hauteur de son potentiel. |

💬 En résumé

L’Expression Directe, ce n’est pas “juste une enquête de plus”. C’est un acte de confiance envers le personnel, une reconnaissance de son expertise et un levier puissant de transformation organisationnelle.

Ne laissons pas cette opportunité devenir une formalité sans suite. Faisons-en un pilier de notre culture de travail, dans l’intérêt de toutes et tous.

Votre parole compte. Faisons-la entendre.

Nous vous invitons à participer activement à l’Expression Directe et Collective lorsqu’elle est proposée, et à la revendiquer là où elle n’existe pas encore. C’est ensemble, en faisant entendre votre voix, que nous pourrons construire un cadre de travail plus juste, plus humain, et plus efficace.

Pour un dialogue social vivant, faisons vivre votre parole.

Réorganisation d’INTPA au sein du réseau des délégations de l’Union européenne (UE)

Contexte

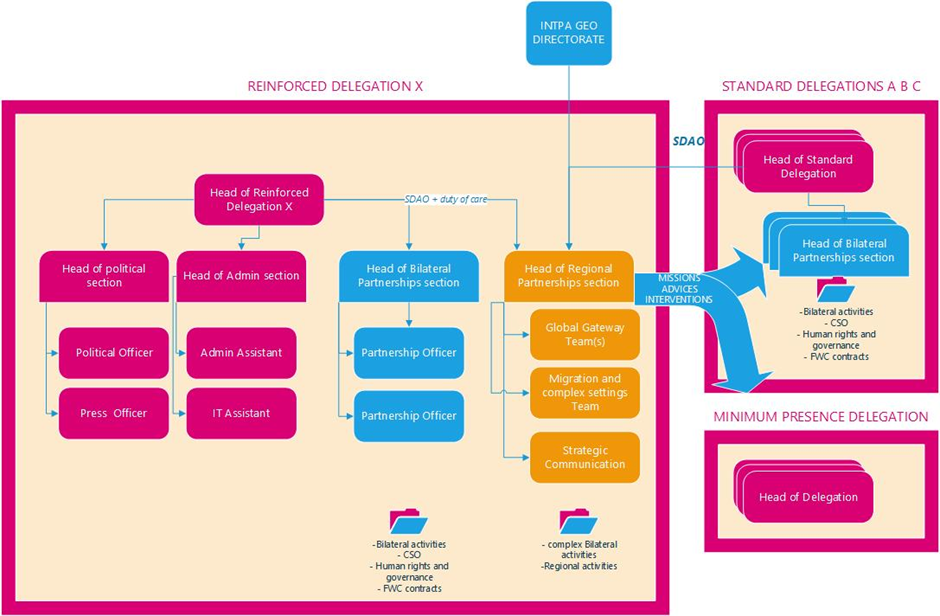

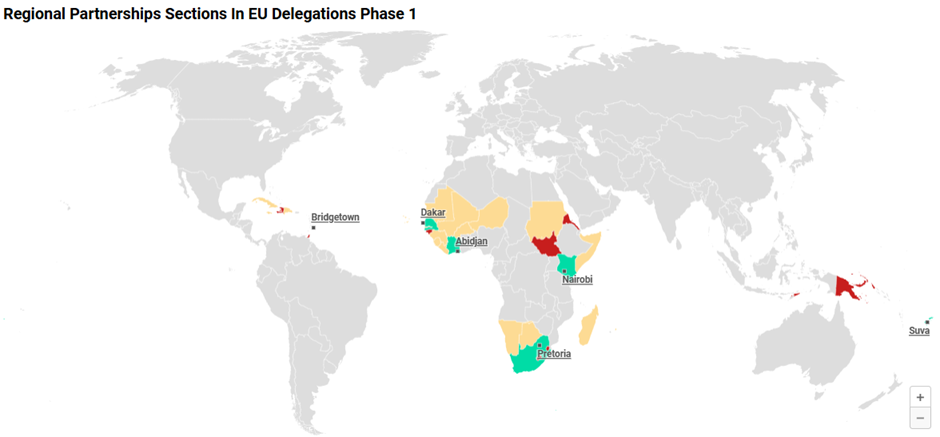

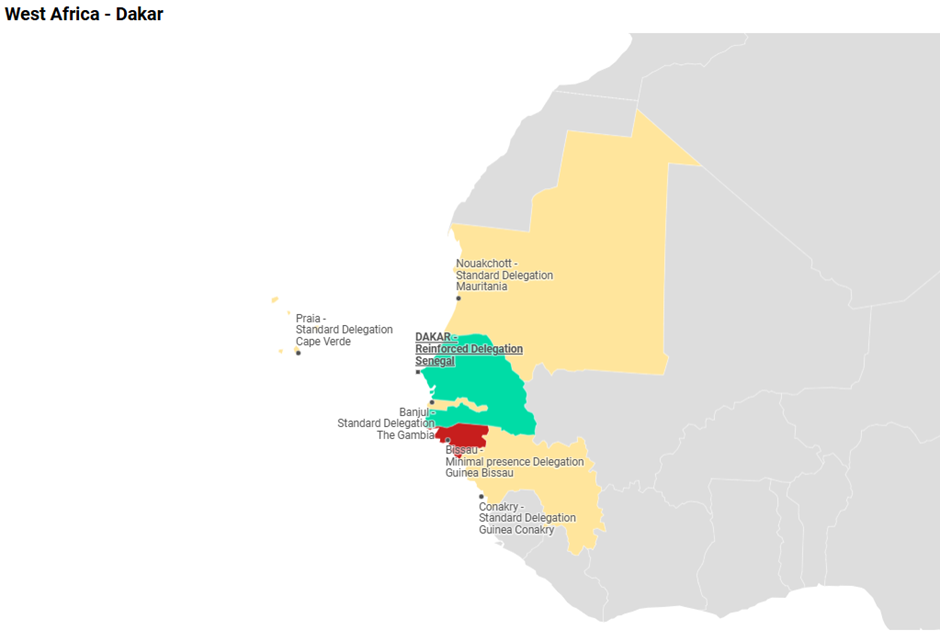

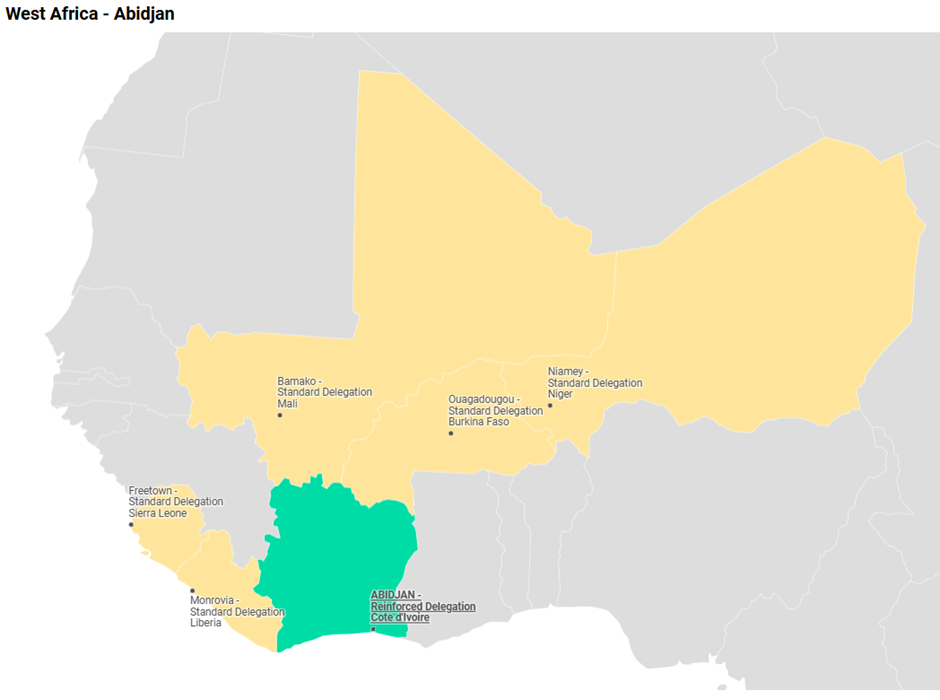

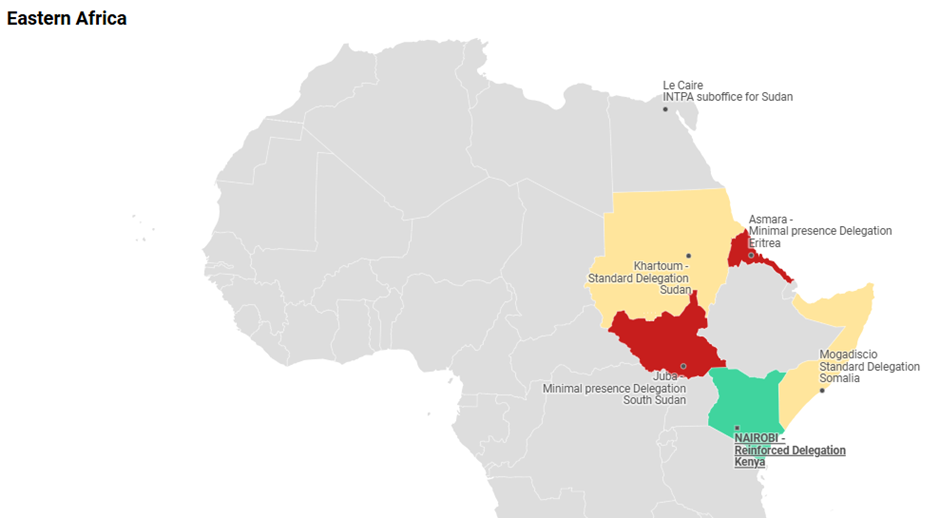

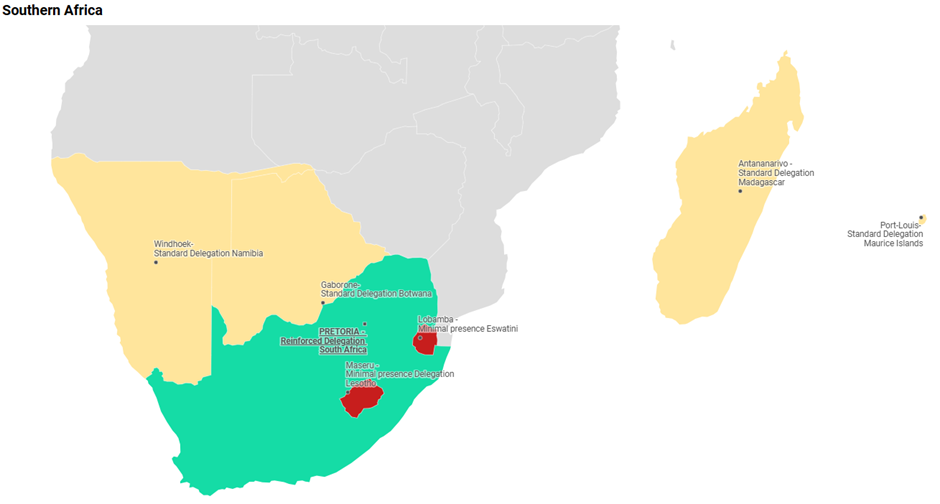

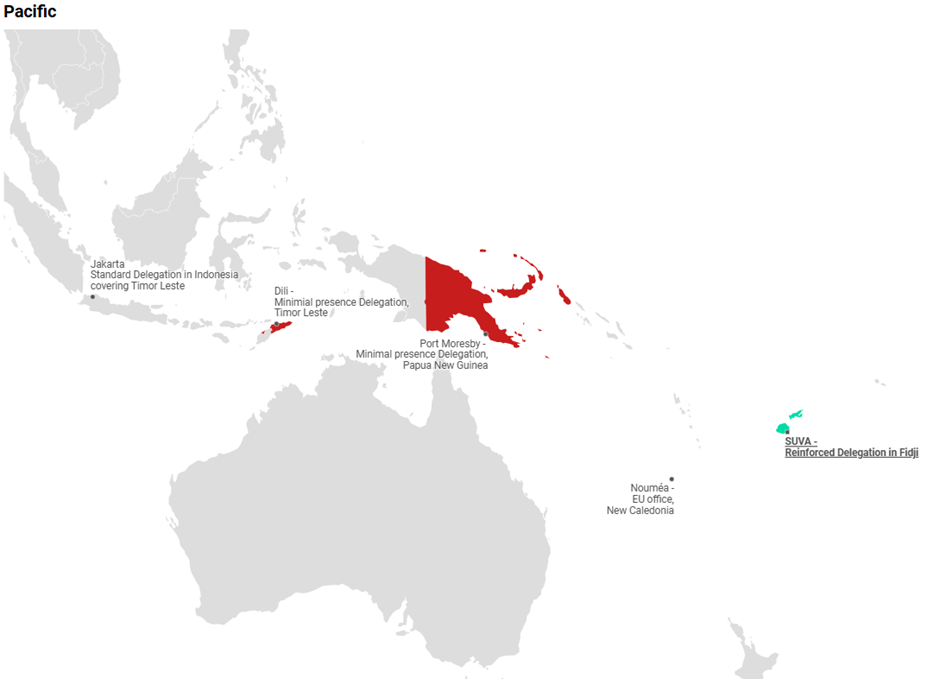

La réorganisation du réseau des délégations de l’UE s’articulera progressivement autour des types de délégations de l’UE suivants :

Délégations diplomatiques minimales : 11 délégations avec uniquement une présence diplomatique du SEAE en – Erythrée, Guinée Bissau, Eswatini, Lesotho, Sud Soudan, Papouasie Nouvelle Guinée, Trinité et Tobago, Haïti, Koweït, Timor Oriental et Biélorussie.

Délégations renforcées : 6 délégations renforcées (Hubs) en Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire, Kenya, Fidji, Barbade.

Délégations standard : des délégations rattachées à un hub avec une réduction de la section des Partenariats INTPA .

Délégations Statu quo : les délégations qui ne sont pas (encore) desservies par l’un des 6 hubs régionaux continuent à fonctionner normalement pour le moment.

La présente note vise à clarifier les implications pour le personnel et les modalités de travail pour parvenir à cette nouvelle configuration.

Délégations diplomatiques minimales

Les 11 délégations minimales ont été identifiées par le SEAE sur la base de critères diplomatiques.

Perspective organisationnelle :

D’ici le 1er septembre 2026, ces délégations disposeront d’un personnel réduit du SEAE : un ambassadeur, un conseiller et une petite équipe de soutien.

Une délégation minimale n’offrira pas de services pour les missions de la Commission. Lors des visites, ces services devront s’occuper eux-mêmes des réservations d’hôtel, de la location de voitures et de la prise de rendez-vous.

Perspective du personnel:

Tout le personnel expatrié de la Commission, principalement de la DG INTPA, sera redéployé.

À l’été 2025, chaque agent expatrié a eu le choix entre trois options :

Option 1 : redéploiement vers la délégation renforcée concernée d’ici le 1er septembre 2026. Les agents seront prioritaires et joueront un rôle dans la nouvelle délégation renforcée pour la durée totale de l’affectation (4 ans pour les fonctionnaires ; 6 ans pour les agents contractuels).

Option 2 : transfert au siège. Les agents seront prioritaires dans la liste de rotation ou de mobilité de 2026 au siège.

Option 3 : transfert vers une autre délégation et inscription au processus de mobilité et de rotation 2026. Les agents peuvent postuler aux emplois vacants proposés pendant cette période en fonction des postes disponibles.

Les contrats des agents locaux sont censés prendre fin. Le SEAE gérera toutes les questions contractuelles concernant les agents locaux.

Perspective des activités opérationnelles:

Il ne s’agit pas d’une réduction des activités opérationnelles dans les délégations minimales.

Les activités opérationnelles seront gérées par la délégation mère, qu’elle soit renforcée ou standard.

La section régionale de la délégation mère assumera toutes les fonctions liées à la mise en œuvre des activités opérationnelles. Le chef de la délégation mère sera l’ordonnateur subdélégué. En d’autres termes, le chef de la délégation, mais avec une présence diplomatique minimale, ne sera pas un ordonnateur subdélégué.

Tous les contrats et accords seront transférés à la section régionale de la délégation d’origine d’ici le 1er septembre 2026.

Délégations renforcées

Les lieux d’implantation des délégations renforcées ont été définis dans le cadre d’un accord entre le SEAE et la Commission, sur la base de critères spécifiques. Ceux-ci comprennent le contexte diplomatique et géopolitique, la qualité de vie et les services disponibles (école, santé), les conditions de sécurité favorables et la connectivité avec les pays de la région.

Perspective organisationnelle :

D’ici le 1er septembre 2026, deux nouvelles sections seront ajoutées à l’organigramme de la délégation renforcée, en remplacement des actuelles sections coopération et financement des contrats :

Section des partenariats bilatéraux : elle comprendra un chef de section (AD), 3 à 4 agents contractuels et 2 à 3 agents locaux.

Section des partenariats régionaux : le reste du personnel des actuelles sections de coopération et de financement des contrats sera transféré dans cette nouvelle section. Elle sera renforcée par des postes provenant de délégations standard proches et de délégations minimales pertinentes. Cette section sera organisée en trois équipes : « Gobal Gateway » (Portail mondial), « Complex Settings and Migration», (Paramètres complexes et migration) et « Strategic Communication» (Communication stratégique). Dans certains cas, l’équipe « Portail mondial » pourrait être subdivisée en équipes telles que « Portail mondial corridors », « Portail mondial énergie et changement climatique » et « Portail mondial santé et éducation ». Elle comprendra un chef de section, un chef de section adjoint et des chefs d’équipe. Les profils au sein de cette section seront mis à jour pour correspondre aux diverses responsabilités couvertes par la section régionale. Les opérations financières et contractuelles seront intégrées dans ces équipes, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de section financière et contractuelle distincte.

Le chef de délégation agit en tant qu’ordonnateur subdélégué pour la Section des Partenariats bilatéraux, les délégations minimales annexées et les actions bilatérales et régionales menées par la Section des Partenariats régionaux. Il ne sera pas l’ordonnateur subdélégué pour les actions bilatérales gérées par la Section des Partenariats régionaux liées à d’autres délégations standard.

Perspective du personnel:

Il n’y aura pas de licenciements dans les délégations renforcées.

Le personnel présent au 1er septembre 2026 sera réparti entre la section bilatérale et la section des partenariats régionaux.

La direction géographique de l’INTPA, en accord avec la délégation, répartira le personnel entre les sections en fonction des profils disponibles et des besoins du portefeuille. Il ne s’agit pas d’une remise à zéro. Les perspectives de rotation ou de mobilité se poursuivront à partir de la date initialement prévue (par exemple, si un AD a commencé le 1er septembre 2023, son objectif de rotation reste le 1er septembre 2027, même s’il change de section en cours d’affectation).

Le personnel en rotation ou en mobilité en 2026 continuera comme prévu. Il n’est pas prévu à ce stade que les personnes en rotation ou en mobilité en 2026 puissent postuler à des postes dans la même délégation renforcée cette année-là.

Perspective des activités opérationnelles:

La section des partenariats bilatéraux s’occupera de deux types d’activités :

Dialogue politique avec les homologues nationaux concernant la mise en œuvre des programmes et activités de la DG INTPA.

La gestion des activités du programme bilatéral liées aux subventions pour les OSC (Organisations de la société civile), les droits de l’homme et les activités de gouvernance.

La section des partenariats régionaux se concentrera sur les opérations liées aux activités complexes bilatérales ou aux activités transnationales impliquant plus d’une délégation.

Contrats mixtes.

Accords de contribution avec des entités évaluées par pilier.

Appui consultatif à la mise en œuvre d’activités d’appui budgétaire.

Lancement d’appels à propositions complexes.

Contrats de garantie.

Le portefeuille patrimonial de la délégation renforcée sera réparti entre les deux équipes en fonction des types d’interventions concernées.

Délégations standard

Les délégations standard sont liées à une délégation renforcée. Pour plus de détails, veuillez consulter les cartes en annexe.

Perspective organisationnelle:

D’ici le 1er septembre 2026, les actuelles sections des opérations et du financement des contrats fusionneront en une nouvelle section des partenariats. Celle-ci comprendra un chef de section (AD), 3 à 5 agents contractuels et tous les agents locaux. Tous les autres expatriés seront progressivement transférés au centre régional ou au siège.

Le chef de délégation conservera son pouvoir de subdélégation pour les activités bilatérales.

Perspectives pour le personnel:

Aucun licenciement n’est prévu dans les délégations standard. Tous les postes actuels d’agents locaux seront conservés dans la nouvelle section des partenariats. Les postes vacants d’agents locaux ne seront pourvus qu’après évaluation de la charge de travail de la délégation.

Le personnel expatrié se verra proposer quatre options au 1er septembre 2026 :

Option 1 : Redéploiement dans une délégation renforcée pertinente d’ici le 1er septembre 2026. Les agents seront prioritaires pour occuper des fonctions dans la nouvelle délégation renforcée pendant toute la durée de leur affectation (4 ans pour les fonctionnaires ; 6 ans pour les agents contractuels).

Option 2 : transfert au siège. Les agents seront prioritaires dans la liste de rotation ou de mobilité de 2026 au siège.

Option 3 : transfert vers une autre délégation et inscription au processus de mobilité et de rotation 2026. Les agents peuvent postuler aux postes disponibles en fonction des postes ouverts.

Option 4 : rester dans la délégation actuelle jusqu’à la fin de la période d’affectation. Aucune prolongation ne sera accordée.

Perspective des activités opérationnelles:

La section des partenariats bilatéraux s’occupera de ce qui suit :

Le dialogue politique avec les homologues nationaux concernant la mise en œuvre des programmes et activités de la DG INTPA.

La gestion des activités du programme bilatéral liées aux subventions pour les OSC, les droits de l’homme et la gouvernance.

La fusion des anciennes sections « Opérations » et « Financement des contrats » en une seule section, vise à simplifier le processus d’approbation des engagements et des paiements. Un initiateur opérationnel et un vérificateur financier seront maintenus, mais une seule personne assumera la responsabilité de la vérification opérationnelle et financière.

Le portefeuille hérité de la délégation standard sera réparti entre la délégation standard et la section des partenariats régionaux concernée de la délégation renforcée en fonction du nombre d’agents restant dans la section des partenariats bilatéraux.

DÉLÉGATIONS EN STATU QUO

Pour toutes les autres délégations non identifiées dans les catégories précédentes, le statu quo sera maintenu.

Perspective organisationnelle :

En fonction de l’avancement de la réorganisation du siège, les actuelles sections « coopération » et « financement des contrats » pourraient être fusionnées en une seule section « partenariats ».

Point de vue du personnel :

Tous les postes actuels seront maintenus.

Lorsqu’un poste d’agent contractuel ou de fonctionnaire devient vacant, le profil du poste sera mis à jour pour s’aligner sur le nouveau système.

Si un poste d’agent local devient vacant, une évaluation de la charge de travail sera effectuée pour déterminer les conditions de renouvellement, avec un profil mis à jour.

Perspective des activités opérationnelles :

La fusion des anciennes sections des opérations et du financement des contrats vise à simplifier le processus d’approbation des engagements et des paiements. Une seule personne sera responsable du contrôle opérationnel et financier.

Annexe 1 – Liste des délégations

| Délégation renforcée | Délégation standard | Présence minimale Délégation | Bureaux de la Commission |

| Délégation Kenya | Délégation Somalie | Délégation Sud Soudan | |

| Délégation Soudan | |||

| Délégation Afrique du Sud | Délégation Botswana | Délégation Eswatini | Bureau Comores |

| Délégation Madagascar | Délégation Lesotho | ||

| Délégation Maurice | |||

| Délégation Namibie | |||

| Délégation Fidji | Délégation Papouasie-Nouvelle-Guinée | Délégation Timor Oriental | Bureau Nouvelle-Calédonie |

| Délégation Côte d’Ivoire | Délégation Burkina Faso | ||

| Délégation Liberia | |||

| Délégation Mali | |||

| Délégation Niger | |||

| Délégation Sierra Leone | |||

| Délégation Barbade | Délégation Cuba | Délégation Haïti | Bureau Belize |

| Délégation République dominicaine | Délégation Trinité-et-Tobago | ||

| Délégation Guyane | |||

| Délégation Jamaïque | |||

| Délégation Sénégal | Délégation Cap Vert | Délégation Guinée Bissau | |

| Délégation Gambie | |||

| Délégation Guinée Conakry | |||

| Délégation Mauritanie | |||

| Délégation Indonésie | Délégation Timor Oriental | ||

| Délégation Éthiopie | Délégation Erythrée |

Intelligence artificielle (IA) et le syndicalisme : analyse croisée

Juan Sebastian Carbonell : note personnelle “IA et syndicalisme”

Depuis les premières révolutions industrielles, la question de l’impact des machines sur l’emploi alimente débats, résistances et controverses autant que la question du rapport au travail et à l’aliénation des travailleurs.

L’intelligence artificielle (IA) s’inscrit dans cette longue histoire : elle concentre à la fois les promesses d’efficacité et les craintes d’une substitution massive des travailleurs. Mais au-delà des discours sur la simple « destruction » ou « création » de postes, l’IA réinterroge profondément les rapports sociaux, l’organisation du travail et le rôle du syndicalisme.

L’IA existe et s’impose ou va s’imposer dans tous les domaines de la vie des Hommes (économie, social, politique…) d’où l’importance d’une analyse de ce que ce phénomène représente en nous appuyant sur une double réflexion : au niveau sociétal mais aussi au niveau du travail lui-même.

En nous appuyant sur la thèse défendue par Juan Sebastián Carbonell, universitaire belge, dans “Le taylorisme augmenté”, mais aussi sur les réflexions et actions menées par la Fédération Européenne des Syndicats de Service Publics (EPSU)[1], nous pouvons dégager des premiers points d’analyse concernant les actions à entreprendre par les organisations syndicales. À cela s’ajoutent nos travaux antérieurs sur l’IA et le syndicalisme, nourris notamment par les données du Forum économique mondial (FEM), du Fond Monétaire International (FMI) et par les recherches d’Antonio Casilli[2]. L’ensemble permet de mettre en lumière des approches à la fois complémentaires et contrastées de ces enjeux.

D’une part, les données du FEM et du FMI consacrées à l’IA et l’emploi montrent les effets différenciés de l’automatisation selon les secteurs et les classes sociales, ce qui met en lumière la responsabilité des syndicats dans l’accompagnement et la résistance face à ces transformations. D’autre part, Juan Sebastián Carbonell, dans “Un taylorisme augmenté”, refuse de voir dans l’IA une technologie neutre : il y voit un instrument de domination politique et managériale qui intensifie le contrôle sur le travail, au détriment de l’autonomie des salariés. Enfin, la prise de position de l’EPSU (Fédération européenne des syndicats des services publics) illustre une démarche plus offensive : elle appelle la Commission européenne à inclure les travailleurs dans la gouvernance technologique, par exemple à travers des « clouds détenus par les travailleurs ».

Croiser ces perspectives permet de mieux comprendre les enjeux contemporains de l’IA : menace d’aliénation, nécessité de médiations syndicales, et possibilité de réappropriation démocratique de la technologie.

I. L’IA comme risque d’aliénation et de dévalorisation du travail

La vision de Carbonell se distingue par sa radicalité critique. Pour lui, l’IA n’est pas une simple innovation technique : elle résulte de choix politiques et économiques guidés par les intérêts du capital. En ce sens, la question ne serait pas de savoir combien d’emplois seront détruits, mais comment le contenu du travail sera transformé. L’auteur forge la notion de « taylorisme augmenté » : en systématisant la fragmentation et la standardisation des tâches, l’IA prive les travailleurs de leur autonomie et réduit leur expertise, comme le montrent les exemples du journalisme ou de la traduction. L’IA apparaît ici comme un instrument d’aliénation, renforçant les logiques managériales et la dépendance des salariés à des normes imposées par des algorithmes.

Cette perspective entre en résonance avec certaines observations dans nos travaux précédents[3]. Ceux-ci rappellent que les emplois les plus menacés par l’automatisation concernent avant tout des classes sociales modestes, occupant des fonctions routinières et peu qualifiées (saisie de données, comptabilité, administration). Les transformations risquent ainsi d’accroître les inégalités sociales et de renforcer la précarité. Cependant, il convient de nuancer ce diagnostic en soulignant que l’IA n’entraîne pas mécaniquement des destructions massives : certains secteurs, comme la banque avec l’introduction des distributeurs automatiques, ont vu les emplois se transformer plutôt que disparaître. La question centrale reste donc celle de la qualité du travail et du partage des gains de productivité. Une question subsidiaire à prendre en compte est celle de la mobilité des travailleurs ainsi que leur formation.

Jérémy Lamri, entrepreneur et chercheur spécialiste du développement de l’employabilité et du potentiel humain, a livré plusieurs pistes de réflexion lors de la conférence qu’il a donnée à l’invitation du syndicat R&D le 30 septembre 2025.

Il attirait l’attention sur la nécessité de construire collectivement l’avenir concernant la place que prendra l’intelligence artificielle dans le travail. À ses yeux, l’IA sera tôt ou tard en mesure d’exécuter non seulement la totalité des tâches aujourd’hui réalisées par des personnes, mais aussi bien d’autres. Tout en soulignant que l’introduction de l’IA dans les systèmes de production relève d’un choix collectif et non d’une fatalité, il invitait à envisager différents scénarios d’évolution. Il insistait en particulier sur le rôle central de la consommation des ménages dans le fonctionnement de l’économie, et donc sur la nécessité que les citoyens disposent d’un revenu leur permettant de consommer et de « faire tourner » le système. Parmi les scénarios proposés, il esquissait celui d’un “mécénat de compétence” qui, plutôt qu’un revenu universel tel que défendu par Bernard Friot, consisterait à rémunérer les citoyens pour un ensemble d’activités qui ne correspondent pas directement à un emploi, mais qui contribuent néanmoins à la production de valeur et de services (comme le bénévolat, par exemple). Il en déduisait ainsi l’émergence d’un “secteur quaternaire”, créé par l’essor de l’IA, tout comme le développement du secteur tertiaire avait jadis découlé d’une innovation technologique ayant déplacé une partie de la main-d’œuvre issue du secteur secondaire, transformé.

II. Le rôle des syndicats : entre résistance, adaptation et propositions alternatives

Face à ces transformations, les syndicats apparaissent comme des acteurs clés. Nos travaux sur l’IA, l’emploi et le syndicalisme distinguent deux axes stratégiques. Le premier est celui de la résistance : comme l’ont montré les acteurs hollywoodiens dans leur lutte contre l’usage abusif de l’IA, il est possible d’imposer (non sans mal, certes) des limites et de défendre des métiers menacés. Le second axe est celui de l’adaptation : négocier des reconversions, intégrer de nouvelles classifications professionnelles, garantir la sécurité de l’emploi et protéger la vie privée face aux risques de surveillance numérique. Ces orientations dessinent un rôle syndical élargi, allant au-delà de la simple défense de l’emploi pour embrasser les enjeux éthiques et organisationnels de l’IA.

La position de l’EPSU illustre concrètement cette approche proactive[4]. Plutôt que de subir la numérisation, le syndicat européen revendique une réappropriation démocratique des infrastructures technologiques elles-mêmes, en appelant à la création de « clouds détenus par les travailleurs ». Il demande également à la Commission européenne d’intégrer explicitement les syndicats dans la négociation des stratégies de numérisation à travers des accords collectifs. Cette revendication traduit un tournant : au lieu de limiter son rôle à la contestation, le syndicalisme cherche à investir le champ de la souveraineté technologique et institutionnelle, en proposant des alternatives au modèle dominé par les grandes entreprises privées.

Conclusion

Le croisement de ces trois approches met en évidence la complexité des rapports entre IA, travail et syndicalisme. Carbonell insiste sur le risque d’une aliénation renforcée par le « taylorisme augmenté », rappelant que l’IA est d’abord un instrument de pouvoir au service du capital. Nos travaux sur le syndicalisme soulignent, de son côté, l’importance d’un diagnostic nuancé : si des emplois disparaissent, beaucoup se transforment, et les syndicats ont un rôle crucial pour protéger les travailleurs et négocier les transitions. Enfin, la position de l’EPSU illustre une tentative de réappropriation institutionnelle, en proposant une alternative concrète qui associe souveraineté technologique et démocratie sociale. Ainsi, l’IA ne peut être pensée uniquement en termes d’innovation ou de compétitivité : elle constitue un champ de luttes sociales et politiques. L’avenir du travail ne dépendra pas uniquement des avancées techniques, mais de la capacité des syndicats et des travailleurs à peser sur les choix technologiques et à inventer des modèles alternatifs. En ce sens, la confrontation entre aliénation, adaptation et réappropriation ouvre une réflexion stratégique incontournable pour le syndicalisme européen du XXIe siècle.

[1] Euractiv, Public servants want ‘worker owned’ european clouds for AI, https://www.euractiv.com/news/public-servants-want-worker-owned-european-clouds-for-ai/

[2] Antonio A. CASILLI (2023) « Les robots vont bientôt remplacer les travailleurs. » [“Robots will soon replace workers]. In Marie-Anne Dujarier (ed.), Idées reçues sur le travail, Paris: Le Cavalier Bleu Éditions, pp. 181-186.

[3] Voir le dossier IA dans le cahier n°51 de GRASPE, Juin 2025

[4] Euractiv, Public servants want ‘worker owned’ european clouds for AI, https://www.euractiv.com/news/public-servants-want-worker-owned-european-clouds-for-ai/

L’Administration du SCIC doit se soucier de la santé au travail de son personnel

U4U a sollicité l’administration pour favoriser la participation des collègues du SCIC à une étude de l’Institut Pasteur concernant la santé auditive. Dans la réponse faite à U4U par l’administration, nous notons avec satisfaction que « la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier ». C’est pourquoi il est important pour le SCIC « d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance ». L’administration nous autorise donc à informer les interprètes du SCIC qu’elle est même favorable à leur participation à cette étude. L’AIPN, dans un esprit d’équité, s’engage à « répondre positivement à toutes les demandes reçues ». Néanmoins, nous pensons toujours – voir notre position ci-dessous – qu’une demande préalable du personnel n’était non seulement pas nécessaire mais qu’elle risquait de dissuader la participation des collègues à l’étude faite par l’Institut Pasteur. C’est la raison pour laquelle que U4U se réserve le droit de donner toutes les suites nécessaires pour défendre en cas de besoin les collègues souhaitant participer à cette étude.

Courriel d’information envoyé par U4U à l’ensemble du personnel du SCIC concernant sa participation à l’étude de l’Institut Pasteur sur la santé auditive :

Objet: l’Administration du SCIC se soucie-t-elle vraiment de la santé au travail de son personnel ?

Chers collègues,

Nous avons sollicité l’administration pour favoriser la participation des collègues du SCIC à une étude de l’Institut Pasteur concernant la santé auditive. Dans la réponse faite à U4U par l’administration, nous notons avec satisfaction que « la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier ».

C’est pourquoi il est important pour le SCIC « d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance ».

S’agissant de « la participation à l’étude de l’Institut Pasteur: l’administration n’a en effet nullement cherché à la rendre difficile ni à la décourager ». Et en aucun cas, les services de la DG HR ou du SCIC n’auraient « pas tenté de décourager cette participation ».

L’administration donc nous autorise à informer les interprètes du SCIC qu’elle est même favorable à leur participation à cette étude. L’AIPN, dans un esprit d’équité, s’engage à « répondre positivement à toutes les demandes reçues ».

La Directrice Générale du SCIC, Mme Ruiz Calavera, en copie de la réponse faite par la Direction générale des Ressources humaines, veillera à la stricte mise en œuvre de cette de cette position. U4U note avec satisfaction l’évolution positive de la réponse de la DG HR par rapport à la position initiale du SCIC. Néanmoins, nous pensons toujours – voir notre position ci-dessous – qu’une demande préalable du personnel n’était non seulement pas nécessaire mais qu’elle risquait de dissuader la participation des collègues à l’étude faite par l’Institut Pasteur.

C’est la raison pour laquelle que U4U se réserve le droit de donner toutes les suites nécessaires pour défendre en cas de besoin les collègues.

Georges Vlandas, Yves Caelen, Maria Lengenfelder & Annabelle Menendez Vallina

25/09/2025

**********

Réponse de l’administration à la demande de U4U visant à encourager les collègues du SCIC à participer à une étude de l’Institut Pasteur sur la santé auditive :

Objet: note Institut Pasteur

Cher Georges, cher Yves, chère Annabelle, chère Maria,

Merci pour votre projet de note s’agissant de la participation de nos collègues à une étude de l’Institut Louis Pasteur. Entretemps, j’ai été informé par le SCIC qu’un tract a été circulé sur le sujet après notre discussion et j’en ai d’ailleurs reçu copie moi-même.

L’échange sur le tract avec le SCIC m’a permis de mieux comprendre la situation et l’approche adoptée par l’unité éthique de la DG HR, notre service médical et l’administration du SCIC.

Laissez-moi résumer cela. Je crois d’abord utile de rappeler que les efforts que nous déployons avec le service médical pour le suivi des interprètes, par l’analyse des risques qui sera bientôt lancée en coopération avec l’OIB et toutes les initiatives discutées avec les partenaires sociaux dans le cadre du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail) démontre que la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier. Aussi et surtout, cinq ans après l’introduction des réunions hybrides et des plateformes au sein de la Commission, le SCIC continue d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance.

Après consultation de mes collègues à la DG HR et au SCIC, il me semble qu’il y a eu un malentendu au sujet de la participation à l’étude de l’Institut Pasteur: l’administration n’a en effet nullement cherché à la rendre difficile ni à la décourager. Il n’a jamais été question non plus de modifier le champ d’application de la décision relative aux activités extérieures (2018/4048). Dans la mesure où la participation était rémunérée par l’Institut Louis Pasteur, sur la base des heures prestées, je souligne que la décision 4048 ne prévoit aucune distinction fondée sur le seuil de rémunération.

En réalité, avec le SCIC, nous avons souhaité clarifier à l’attention des interprètes la procédure à suivre pour participer à cette étude rémunérée par l’Institut Louis Pasteur. Je note que, dans ce cas précis, , étant donné que Louis Pasteur est une tierce partie, que l’étude ne relève pas directement de nos activités internes et que l’offre de Louis Pasteur prévoyait une rémunération (même si relativement modeste), il a été jugé qu’une autorisation via une décision fondée sur l’article 12b était nécessaire. Je note aussi que les 6 (peut-être même 7) demandes individuelles traitées à ce jour ont toutes reçu un accord dans un laps de temps très raisonnable. En aucun cas, les services de la DG HR ou du SCIC n’ont donc tenté de décourager cette participation.

Cela étant dit, en ce qui concerne l’étude en particulier, celle-ci n’a pas en tant que telle de valeur clinique comme le souligne lui-même l’Institut Louis Pasteur. D’après le service médical et les dires mêmes de l’institut comme ils m’ont été rapportés, il s’agit en effet d’une étude expérimentale qui constitue une source de recherche parmi d’autres dans le domaine de l’interprétation et de la santé auditive. Le service médical tiendra compte des résultats comme nous l’avons fait jusqu’à présent pour différentes recherches menées dans ce domaine.

Sur la base de ces éléments, j’espère que vous pourrez informer les interprètes qui vous ont contacté de la disposition favorable à leur participation, ainsi que du fait que l’AIPN, dans un esprit d’équité, a pu répondre positivement à toutes les demandes reçues.

J’ajoute la Directrice Générale du SCIC, Mme Ruiz Calavera, en copie de ma réponse.

Je voudrais vous demander si vous êtes d’accord que cet échange serve de base à l’information du personnel du SCIC, puisqu’il vaut réponse à vos interrogations et comme je suis conscient du fait que cet échange avait à la base une portée informelle.

Très cordialement,

Christian

Christian Roques

Deputy Director General DG HR in charge of Operations

DPC for HR

Direction générale « Ressources humaines et sécurité » (HR)

Commission européenne

107, rue de la Loi, 21ème étage

Tel. +32-2-299 50 79

24/09/2025

**********

Position de U4U : l’Administration du SCIC se soucie-t-elle vraiment de la santé au travail de son personnel ?

Depuis plusieurs années, les interprètes de la Commission européenne réclament, notamment par la voix de la délégation des interprètes, la mise en place d’une approche davantage proactive et préventive visant à la mise en place de conditions de travail respectueuses de leur santé auditive. Ce personnel réclame d’être mieux protégé du risque de pathologies et de séquelles médicales irréversibles qui pourraient être évitées. U4U s’est toujours engagée à leur côté, tout en favorisant le dialogue dans cette matière comme dans toutes les autres.

Dans ce contexte, U4U se réjouissait de l’annonce d’une étude indépendante par l’Institut Pasteur (un centre de recherche biomédicale de réputation internationale établi en France, où il bénéficie du statut de fondation privée reconnue d’utilité publique), sur l’impact du son comprimé sur la santé auditive des travailleurs.

Nous pensions évidemment que le SCIC mettrait tout en œuvre pour favoriser la participation de son personnel à cette initiative, et s’engagerait, par la suite, à suivre les recommandations qui y seraient formulées après avoir objectivé et compilé les faits rapportés par les utilisateurs de techniques faisant usage de son comprimé (dont les interprètes au sein des Institutions mais aussi d’employeur d’autres secteurs, et non exclusivement le personnel du SCIC).

Afin d’aider l’Institut Pasteur à obtenir un maximum de données permettant d’obtenir des résultats qui soient le plus fiables possibles, la possibilité de participer à l’étude de l’Institut Pasteur a été partagée, au début du mois de juillet 2025, par certains membres du personnel sur le ‘forum des interprètes’, encourageant à la plus grande participation et indiquant qu’un défraiement journalier serait octroyé.

Il nous semble évident que l’étude diligentée par l’Institut Pasteur relève d’une participation volontaire non rémunérée, même si des remboursements de frais sont proposés, et revêt une portée scientifique et d’utilité publique. La participation à une telle étude ne devrait donc en aucun cas être considérée comme « activité professionnelle » ou « activité extérieure nécessitant autorisation préalable » au sens des règles éthiques sur lesquelles nous revenons ci-dessous.

Nous avons donc été surpris par la réponse donnée dans un premier temps par une collègue en charge des questions éthiques à l’unité HR.F5 indiquant que la participation à cette étude pouvait se faire sans autorisation préalable, mais seulement à condition que les collègues concernés renoncent au défraiement proposé. Nous l’avons été encore davantage par la position de la correspondante HR du SCIC qui affirmait que, dès lors qu’un défraiement était proposé, une autorisation préalable était nécessaire pour pouvoir participer à cette étude, même si les collègues concernés renonçaient à ce défraiement.

De telles exigences nous semblent en contradiction avec le cadre règlementaire interne applicable à l’appréciation de la nécessité, ou non, d’introduire une déclaration préalable. La Décision de la Commission du 29 juin 2018 relative aux activités extérieures ne permet en effet pas d’appuyer les positions prises en la matière par la HR.F5 et par la HR.BC du SCIC.

Au regard de la définition d’activité extérieure figurant dans cette décision, il ne nous semble pas indispensable, en effet, de devoir impérativement vérifier si la participation à une étude scientifique en qualité de volontaire répond à la définition d’activité extérieure. Il nous paraît en effet, en poussant le raisonnement que serait celui de la Commission si elle devait appuyer cette position, que cela signifierait que devrait être traités de la même manière le don d’organe, le don de sperme ou de sang, la participation à des études marketing moyennant récompense sous forme de bons d’achat, etc. Toutes ces activités peuvent en effet être soumises à des défraiements qui n’ont pas le caractère de rémunération. Il nous paraît peu probable que l’administration ait en vue de soumettre toutes ses « activités » à des demandes d’autorisations préalables, créant une charge de travail déraisonnable et disproportionnée pour ses propres agents.

Par ailleurs, l’article 4 de la Décision relative aux activités extérieures prévoit expressément que de telles activités ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation préalable dès lors qu’elles sont présumées ne pas entraver l’exercice des fonctions du personnel concerné.

En effet :

- La participation n’est pas rémunérée ni ne génère un revenu comme expliqué ci-avant (d’ailleurs, l’article 7 desdites règles prévoit même expressément que des remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond règlementaire concernant les rémunérations) ;

- Elle n’est ni faite à titre professionnel (il ne faut pas être membre du personnel du SCIC pour être éligible à participer) ni n’est organisée par une entité commerciale ;

- Elle est organisée en dehors des heures de travail ;

- L’impartialité et l’objectivité du membre du personnel ne saurait en être atteinte, notamment en raison de divergence d’intérêts avec l’Institution ;

- La participation ne saurait être considérée comme portant atteinte à la réputation ou aux intérêts de l’Institution ;

- Les autres obligations prévues par le Statut sont remplies.

À l’examen des exemples fournis au paragraphe 3 dudit article, on ne peut d’ailleurs que confirmer qu’une telle participation est bien visée par cette dérogation.

Plusieurs des collègues concernés nous ont indiqué qu’ils craignaient (que ce soit à tort ou à raison n’importe pas en la matière), en introduisant une demande de participation à cette étude dans Sysper, de se le voir reprocher par leur hiérarchie. Il nous semble hélas que ces interventions de l’administration sur le ‘forum des interprètes’ sont non seulement erronées mais qu’elles risquent aussi d’avoir pour conséquence de renforcer cette crainte et de limiter la participation des collègues concernés à l’étude proposée.

Des contacts que nous avons eus avec ces collègues, il semble en effet que certains d’entre eux pensent, au vu de la demande qui leur est adressée d’introduire une demande d’autorisation préalable, que l’administration puisse a minima considérer la participation à cette étude de manière suspicieuse, voire la considérer comme portant atteinte aux intérêts de l’Institution.

Nous ne voulons évidemment pas croire que ce soit le cas, dans la mesure où il nous semble inconcevable que la Commission n’entende pas encourager une étude qui serait utile pour l’aider à protéger la santé de son personnel et examiner sérieusement les résultats de cette étude menée à grande échelle par un organisme indépendant. L’administration devrait donc dans ce cas favoriser, ou à tout le moins ne pas faire obstacle, au déroulement d’une telle étude.

Dans la mesure où nous considérons que cette étude devrait aussi bénéficier à la Commission dans la mise en œuvre de son devoir de sollicitude envers le personnel concerné, mais aussi dans son devoir de remplir ses obligations au regard des règles relevant de l’ordre public pénal social belge auquel aucun employeur, en ce compris une organisation internationale bénéficiant de l’immunité de juridiction, ne saurait déroger, il nous semble important de vous demander de clarifier la situation.

Nous demandons aux services compétents de la Commission, et ceci de manière pressante :

- De clarifier les règles applicables et de confirmer au personnel concerné qu’il n’y a pas lieu de demander d’autorisation préalable pour participer à l’étude proposée par l’Institut Pasteur ;

De soutenir explicitement et publiquement la participation du personnel à cette étude, dans la mesure où ses résultats ne pourront qu’aider la Commission à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé auditive de ses interprètes.

Comprendre les nouvelles fonctionnalités de Windows 11

Windows 11 est maintenant arrivé sur les ordinateurs de la Commission, apportant un aspect rafraîchi et des outils pratiques pour faciliter le travail quotidien. Si vous n’êtes pas très familier avec les ordinateurs, ne vous inquiétez pas : ce guide vous fera découvrir certaines des nouvelles fonctionnalités de manière simple et pratique.

Nouveaux raccourcis clavier

- Win + A → Ouvre le menu Paramètres rapides, où vous pouvez régler le Wi-Fi, le Bluetooth, le volume et la luminosité de l’écran. Bien plus rapide que de fouiller dans l’application Paramètres complète.

- Win + N → Ouvre le Centre de notifications, qui affiche les alertes des applications et de votre calendrier. Un coup d’œil rapide vous permet de suivre les réunions et les rappels.

- Ctrl + Shift + Esc → Ouvre le Gestionnaire des tâches, un outil puissant pour résoudre les problèmes. Si votre ordinateur ralentit ou si une application se bloque, vous pouvez la fermer ici.

Fonctionnalités utiles pour le travail

Séances de mise au point

Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous restait avant votre prochaine réunion, sans jeter constamment un coup d’œil à l’horloge ? Avec Focus Sessions dans Windows 11, vous pouvez définir un compte à rebours qui reste affiché à l’écran pendant que vous travaillez. Ainsi, vous saurez exactement combien de temps vous pouvez vous concentrer avant le début de votre prochaine tâche ou réunion. C’est un outil simple qui vous aide à rester concentré et vous rappelle de faire de courtes pauses, afin que votre productivité ne diminue pas. Vous le trouverez dans l’application Horloge (recherchez simplement « Focus » dans le menu Démarrer).

Redimensionner le curseur de la souris

Lors d’une présentation sur un écran partagé, il n’est pas toujours évident pour les collègues de savoir où pointe votre curseur. Vous pouvez désormais modifier l’aspect et la taille du pointeur de la souris, afin qu’il soit plus facile à suivre pour tout le monde. Allez dans Paramètres > Accessibilité > Pointeur de la souris et toucher, et choisissez la taille et la couleur qui vous conviennent le mieux.

Afficher ou masquer les icônes du bureau

Vous avez besoin d’un bureau bien rangé pendant une présentation ? Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau → Affichage → décochez la case Afficher les icônes du bureau. Répétez l’opération pour les faire réapparaître.

Presse-papiers et émojis

Copier et coller multiples

Normalement, lorsque vous appuyez sur Ctrl + C pour copier quelque chose, puis sur Ctrl + V pour le coller, Windows ne se souvient que de la dernière chose que vous avez copiée. Par exemple, si vous copiez un numéro de téléphone, puis une phrase, seule la phrase pourra être collée. Le numéro de téléphone est perdu à moins que vous ne le copiiez à nouveau.

Avec l’historique du presse-papiers de Windows 11, vous pouvez copier plusieurs éléments l’un après l’autre, et Windows les conservera tous pour vous. Appuyez sur Win + V au lieu de Ctrl + V, et vous verrez une petite fenêtre affichant une liste de tout ce que vous avez copié récemment – texte, images, et même liens. Il vous suffit alors de cliquer sur celui que vous souhaitez coller.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des documents, des courriels ou des formulaires et que vous devez copier et coller des informations provenant de différents endroits sans avoir à passer d’un endroit à l’autre à chaque fois.

Emojis

Ajoutez une touche d’humour à vos messages ou documents. Appuyez sur Win + ; (point-virgule) pour ouvrir le panneau des émojis.

Trouver des applications et ajouter des horloges

Notes adhésives

Il s’agit de notes Post-it numériques – des rappels rapides qui ne gaspillent pas de papier et qui sont donc respectueux de l’environnement. Vous pouvez y noter des idées, des tâches à accomplir ou des chiffres, comme vous le feriez sur du papier. Pour les ouvrir, il suffit de taper Sticky Notes dans le champ de recherche du menu Démarrer.

Liste alphabétique des applications

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Toutes les applications. Cliquez sur une lettre pour ouvrir une vue alphabétique, puis accédez directement à l’application que vous recherchez.

Horloges supplémentaires

Vous collaborez sur plusieurs fuseaux horaires ? Cliquez avec le bouton droit sur l’horloge de la barre des tâches → Ajuster la date et l’heure → Horloges supplémentaires. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux horloges supplémentaires pour suivre vos collègues à l’étranger.

Le saviez-vous ? – Mode sombre

Si vous préférez un arrière-plan plus sombre à l’écran lumineux habituel, Windows 11 dispose d’une option Mode sombre. De nombreux utilisateurs le trouvent plus agréable pour les yeux, en particulier lorsqu’ils travaillent le soir ou dans des conditions de faible luminosité.

Comment l’activer?

- Ouvrez le menu Démarrer → tapez Paramètres → appuyez sur Entrée.

- Allez dans Personnalisation > Couleurs.

- Sous Choisissez votre mode, sélectionnez Foncé.

Est-ce meilleur pour les yeux ?

Dans les environnements peu éclairés, les fonds sombres peuvent réduire l’éblouissement et la fatigue oculaire.

Dans des conditions de forte luminosité, des études suggèrent que les fonds clairs avec des textes foncés peuvent être plus faciles à lire.

La meilleure option reste la préférence personnelle : essayez les deux et voyez ce qui est le plus confortable.

Dernier conseil : les sous-titres en direct

Windows 11 inclut également les sous-titres en direct, une fonction qui ajoute automatiquement des sous-titres à tout fichier audio diffusé sur votre ordinateur. Cette fonction peut s’avérer particulièrement utile si vous comprenez mieux le texte écrit que le langage parlé.

- Comment l’activer ? Appuyez sur Win + Ctrl + L (ou ouvrez les paramètres d’accessibilité). Une barre de sous-titres apparaît en haut de l’écran.

- Langues prises en charge : Pour l’instant, Microsoft propose un sous-titrage fiable en anglais (US), mais la prise en charge de langues supplémentaires (telles que l’espagnol, le français, l’allemand et d’autres) s’étend progressivement.

- Limites : Les sous-titres en direct sont générés sur votre appareil en temps réel – il n’y a pas d’option pour enregistrer une transcription par la suite. Il s’agit néanmoins d’un excellent outil pour suivre des présentations, des vidéos ou des appels plus confortablement.

Conclusion

Windows 11 peut sembler un peu différent au début, mais une fois que vous aurez essayé ces raccourcis et ces outils, vous constaterez qu’il peut réellement vous faire gagner du temps et faciliter votre travail. N’ayez pas peur d’expérimenter – plus vous l’utiliserez, plus vous vous sentirez à l’aise.

Vous avez des difficultés à appliquer les conseils de cet article ? Ou peut-être souhaitez-vous partager votre propre astuce Windows 11 avec vos collègues ? Rejoignez-nous à l’une des réunions des membres d’U4U, où chaque semaine nous informons nos membres des derniers développements.

📅 [Insérer la date] |🔗 S’inscrire ici

Reclassification 2025 à l’AESA : un pas en avant dans le dialogue social, transformer les engagements en actions

Cette année, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a achevé son premier exercice de reclassification du personnel dans le cadre d’un nouvel accord de dialogue social, une réalisation qui marque une réelle avancée dans la manière dont les carrières sont gérées et valorisées au sein de l’AESA.

L’accord, signé entre l’administration, U4U et les représentants du Comité du personnel, couvre la période 2025-2027 et introduit des critères plus transparents, plus équitables et plus responsables sur le plan social pour l’évolution de carrière.

L’un de ses principaux objectifs est de veiller à ce que le personnel, en particulier celui des grades inférieurs, ne soit plus laissé pour compte et puisse espérer un parcours professionnel qui reflète à la fois son mérite et sa contribution au fil du temps.

Cela revêt une importance particulière dans le contexte des agences de l’UE, où le personnel est souvent confronté à des limitations structurelles en matière d’avancement et où les reclassifications peuvent sembler arbitraires ou tardives. En ancrant le processus dans des principes plus clairs, tels que l’alignement sur les attentes moyennes en matière d’évolution de carrière, l’accord contribue à rétablir la prévisibilité, l’équité et la confiance dans le système.

Les chiffres de cette année parlent d’eux-mêmes : sur les 505 membres du personnel éligibles à une reclassification, 138 ont été sélectionnés, ce qui reflète une approche plus équilibrée et plus inclusive. Bien qu’il reste encore du travail à accomplir, ce résultat montre déjà une évolution dans la bonne direction.

Pour U4U, il ne s’agit pas seulement d’une réussite technique, mais aussi d’une réussite sociale. Cela montre ce que l’on peut gagner lorsque les syndicats s’engagent de manière constructive, défendent les intérêts collectifs et insistent pour que les principes d’équité et de solidarité soient appliqués dans la pratique.

Alors que cet accord entre dans sa deuxième et troisième année, U4U reste vigilant et pleinement engagé à veiller à ce que les promesses faites soient tenues et que chaque membre du personnel, quel que soit son grade, ait une chance équitable de s’épanouir professionnellement dans un environnement respectueux et favorable.

Bien que cela représente un progrès, nous restons engagés à garantir une mise en œuvre équitable et transparente dans les années à venir.

Ensemble, nous continuons à œuvrer pour un système de carrière plus équitable et plus équilibré pour tous.

Témoignage sur le service restauration à la Commission : l’expérience culinaire sur le site de Bruxelles

La Commission européenne est fière de son efficacité, de son envergure et, de plus en plus, de ses repas maison. Depuis 2020, les services de restauration à Bruxelles sont gérés selon un modèle semi-internalisé : les cuisines et les équipements appartiennent à l’institution, la gestion est assurée en interne, mais la plupart du personnel est externalisé. L’idée était de garder le contrôle de la qualité, d’éviter la dépendance vis-à-vis des concessionnaires et même de récupérer quelques marges.

Quatre ans plus tard, les chiffres laissent un arrière-goût amer. Ce qui a commencé avec 300 repas par jour au Berlaymont est passé à 7 500 les jours de pointe du télétravail (les mardis et jeudis).

« …aujourd’hui, nous sommes partis de… eh bien, nous sommes partis de la fin de l’année 2020 au Berlaymont, où nous avions 300 repas par jour, et… nous en sommes maintenant à 7 500. Et ça va encore augmenter. Donc, chaque année, je dis à mes équipes : » Vous verrez, l’année prochaine ça va se stabiliser « . Et ça ne se stabilise pas. Chaque année, nous avons la pression pour ouvrir plus de cafétérias, pour ouvrir plus de restaurants. Nous pensions donc pouvoir nous stabiliser un peu, mais ce n’est pas le cas. C’est… c’est une machine qui se développe… »

L’expansion se poursuit sans relâche : de nouvelles cafétérias et de nouveaux restaurants ouvrent à Loi, Montoyer et au-delà. Pourtant, aucun site ne fonctionne à l’équilibre financier. Les responsables admettent qu’ils couvrent les pertes alimentaires par des marges sur les boissons et le café.

Le coût est inévitablement supporté par le personnel. Une modeste augmentation des prix de 4,2 % a été confirmée pour 2025. Cela semble peu, mais cela s’accumule vite. Avec des collègues qui télétravaillent trois jours par semaine, beaucoup dépensent encore 100 à 200 euros par mois pour les déjeuners à la cantine de la Commission. À la fin du mois, la facture s’alourdit.

Les prix augmentent également au sein du réseau de cantines des bâtiments bruxellois de la Commission. Le plat du jour était autrefois vendu 5,50 euros ; aujourd’hui, le plat végétarien ou les pâtes « budget » coûtent 5 à 6 euros, tandis que tout ce qui dépasse le prix de base grimpe rapidement vers les 10 à 15 euros. Le personnel déplore que les portions aient diminué, que les ajouts (légumes, accompagnements) apparaissent comme des suppléments cachés et que la qualité varie fortement d’un bâtiment à l’autre. « Avant le COVID, la cantine était deux fois moins chère qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, on a parfois l’impression de sortir à l’extérieur », a fait remarquer un participant lors d’une récente réunion du comité local du personnel.

Le paradoxe est encore plus marqué pour les personnes appartenant aux groupes de fonctions les plus bas ou pour les stagiaires. Pour eux, les repas à la cantine ne sont pas une commodité mais un luxe. Un déjeuner quotidien de 12 à 15 euros représente une part insoutenable d’une allocation ou d’un salaire de débutant. Il n’est donc pas surprenant que davantage de membres du personnel apportent de la nourriture de chez eux. Réchauffer les restes dans les bureaux à aire ouverte permet d’économiser de l’argent, mais génère des plaintes concernant les odeurs.

L’administration insiste sur le fait que la qualité s’est améliorée depuis les anciens contrats de concession et souligne que les cantines de la Commission sont moins chères que celles de certaines autres institutions de l’UE. Mais les critiques notent que le modèle semi-internalisé s’accompagne de maux de tête bureaucratiques et de coûts de main-d’œuvre plus élevés. Les coûts du personnel externe ont augmenté de plus de 30 % depuis le dernier appel d’offres.

« En 2024, notre premier appel d’offres sur la main-d’œuvre externe a pris fin et nous avons donc lancé un deuxième appel d’offres. Finalement, l’organisation retenue a été choisie et a bénéficié d’une augmentation de prix d’environ 30 % par rapport à ce que nous avions auparavant pour la main-d’œuvre externe. C’est quelque chose qui va nous mettre en difficulté ».

Les règles de passation des marchés interdisent les achats opportunistes, de sorte que les responsables ne peuvent pas s’emparer des surplus alimentaires à prix réduit. Les fournisseurs, confrontés à la paperasserie et aux retards, intègrent simplement les coûts administratifs dans leurs prix.

» Nous sommes soumis à la réglementation financière, je ne peux donc pas faire tout ce que je veux, je ne peux pas aller au marché et dire qu’il y a un lot de poisson à consommer au plus tard demain… Je l’achèterai à 50 % de réduction. Je ne peux pas faire cela« .

Qualité, quantité et expérience du client

Malgré tous les discours sur l’équilibre financier, la plupart des employés se soucient de la qualité de ce qu’ils ont dans leur assiette. Sur ce point, les avis divergent. En résumé, le modèle est lourd, coûteux et non viable. Des alternatives existent. Sur le site de la Commission à Ispra, en Italie, un restaurant Clubhouse géré par du personnel interne sert des repas décents pour environ 8 euros. D’autres préconisent la ré-externalisation vers des traiteurs privés. Quoi qu’il en soit, le système bruxellois est sous pression.

Plusieurs collègues se plaignent que les « options budgétaires » – généralement des pâtes ou un plat végétarien – sont répétitives et décevantes. La taille des portions est souvent jugée trop petite et les suppléments cachés (« voulez-vous des légumes avec ça ? ») peuvent doubler le prix prévu d’un plat du jour. Un membre du personnel a noté qu’au Loi 41, un plat annoncé à 5,50 euros est devenu 10 euros une fois les accompagnements ajoutés. Un autre déplore que, pour ceux qui se contentent des repas les moins chers, la qualité n’est tout simplement « pas terrible ».

D’autres soulignent l’incohérence : les menus promettent parfois un plat, mais des substituts arrivent lorsque les livraisons n’ont pas eu lieu. Les chefs, insistent les gestionnaires, sont contraints à la « flexibilité et à la créativité » lorsque le poisson commandé se transforme en livraison de porc.

L’administration, quant à elle, brosse un tableau plus rose de la situation. « Je suis viscéralement convaincu qu’en quatre ans, nous n’avons jamais aussi bien mangé à la Commission », a déclaré le fonctionnaire responsable, citant l’analyse comparative avec d’autres institutions et les commentaires de clients satisfaits. Pour lui, l’internalisation a permis d’obtenir une nourriture de meilleure qualité que le modèle des concessionnaires n’a jamais pu le faire.

Entre ces deux récits se cache une réalité plus nuancée : si la qualité s’est effectivement améliorée dans le haut de gamme, les repas les moins chers – ceux qui sont les plus essentiels pour les stagiaires et le personnel subalterne – restent peu inspirants, et ce sont précisément ceux pour lesquels la qualité compte le plus.

Le besoin le plus immédiat est toutefois d’ordre social. Les représentants du personnel demandent des subventions ciblées : 2 euros par repas pour les agents contractuels les plus modestes, 1 euro pour les stagiaires. Même cette mesure serait plus symbolique que transformatrice. Si rien n’est fait, la cantine risque de devenir un autre marqueur visible de l’inégalité au sein de la Commission : un endroit où les fonctionnaires les mieux payés s’attardent autour d’un expresso, tandis que les plus jeunes se dirigent vers le micro-ondes.

Pour une institution soucieuse de donner une image de solidarité et d’équité, ce n’est pas un bon exemple.

Point de vue. De la rumeur aux fake news : « On nous aurait menti ? », Hubert Krivine 2022

Publié en 2022, « On nous aurait menti ? De la rumeur aux fake news » d’Hubert Krivine s’inscrit utilement dans un contexte dans lequel se multiplient les rumeurs, de désinformation et de théories complotistes.

Cet auteur a également publié des ouvrages au sujet de l’intelligence artificielle (« Chat GPT, une intelligence sans pensée ? », « L’IA peut-elle penser ? », « Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre ») au sujet desquels GRASPE a eu le plaisir de l’accueillir pour une conférence.