L’Europe et ses institutions face à ses défis

13 propositions pour le débat

L’Union européenne traverse un moment critique. Cela concerne aussi au premier chef sa fonction publique qui est aujourd’hui sous pression.

Nous observons d’abord une montée des tensions aussi bien politiques qu’économiques ou militaires entre les principaux blocs géopolitiques. Une telle configuration nous menace tous dans le cadre de l’économie mondialisée.

S’y ajoute la multiplication des conflits armés, ouverts ou non, à l’est de l’Europe mais aussi au Proche-Orient, en Mer de Chine, en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale. Ces conflits, expression de la rivalité entre blocs, ravivent la course aux armements et relèguent, dans le contexte budgétaire actuel, au second plan le financement des besoins sociaux ou ceux liés à la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie verte. Ces tensions sortent du cadre institutionnel multilatéral précédemment établi pour réguler les différentes dimensions de la mondialisation, et cela laisse la place à une brutalisation des relations internationales. Cette évolution est contraire au paradigme qui a sous tendu l’Union européenne basé sur le multilatéralisme et le respect du droit et des valeurs universelles.

La montée des forces obscurantistes, d’extrême droite souvent à connotation théocratique, et anti-européennes, n’épargne pas l’Union européenne, même si pour l’instant elle est préservée de ses formes les plus extrêmes.

Le débat public lui-même devient bloqué, illisible, les différentes positions se nourrissant de vérités alternatives, de certitude assenée et de fake news. Ce n’est plus seulement le fait de forces politiques marginales. Une partie des élites établies, soutenues par de puissantes forces économiques, en viennent aussi, de plus en plus souvent à remettre en cause les règles du débat public.

C’est dans ce contexte que se déroulent aujourd’hui les débats relatifs au futur plan de financement de l’Union européenne. La Commission a contribué à la rédaction de rapports, tel le rapport Draghi ou le rapport qui indiquent une voie réaliste et réfléchie qui pourrait être suivie. Toutefois, elle n’a pas jugé disposer de la puissance politique requise et du soutien minimum des partis politiques européens pour les intégrer totalement dans ses propositions budgétaires.

On le sait, la Commission a proposé un budget de 2.000 milliards d’euros, en fait 1.750 milliards en volume, ce qui correspond au montant de la période en cours, si l’on additionne la dotation budgétaire du plan de relance au montant du budget actuel de l’Union.

Pour le dire simplement ces 2.000 milliards d’euros ont l’apparence d’un accroissement mais ils traduisent en fait une stagnation budgétaire confinée à 1% du PIB européen, validée par le Conseil et le Parlement européen. Comment dès lors, financer par exemple l’effort de défense, ou commencer à rembourser les sommes empruntées pour le précédent plan de relance, qui s’élèveront à 24 milliards d’euros à partir de 2028 ? Comment aussi maintenir voire accroître les actions entreprises contre le changement climatique, alors que l’on ne fait que détricoter le Pacte Vert européen au moyen d’un paquet de mesures de simplification dites ‘ Omnibus’ qui a été voté par le groupe PPE au Parlement Européen, allié pour cette occasion à l’extrême droite ?

Il est de surcroît à craindre que ce budget subisse des coupes de la part des États membres, les premières réactions n’étant pas très encourageantes.

Ce budget, en l’absence de ressources propres de l’Union, ne pourra donc pas nous permettre de faire face aux besoins nouveaux de l’Union européenne. Cette faiblesse ne peut que nourrir les critiques qui déconsidèrent le projet européen et qui donnent la fausse conviction que l’UE est impuissante et que de ce fait n’est pas le bon cadre pour réagir aux menaces internes et externes qui pèsent sur nous.

Pour l’instant la réforme du statut n’est pas à l’ordre du jour mais les contraintes budgétaires qui pourraient nous être imposées risquent à terme de nous y conduire d’une façon ou d’une autre. Sans compter qu’à statut constant, de nombreuses mesures régressives pour le personnel pourraient déjà être imposées.

Alors que le personnel a du mal à se faire entendre à ce sujet, nous voulons clairement réaffirmer que le groupe à haut niveau qui doit réfléchir à l’évolution de mécanismes de la fonction publique européenne doit d’abord identifier les vrais défis et développer une compréhension claire et complète des missions de la fonction publique.

Certes, le groupe doit aborder la question des carrières et de leur gestion, le recrutement, la gestion du personnel, la mise en place des modes flexibles et « agiles » de travail, une gestion « fluide » des ressources, l’utilisation de l’Intelligence artificielle (IA), etc… Cela se traduit aussi par un effort pour augmenter la productivité. Tout ceci doit être un moyen, dans un cadre budgétaire limité, pour prendre en charge les nouvelles missions des Institutions et de faire de l’Union européenne un acteur pertinent pour protéger les citoyens et leur modèle de société basé sur la solidarité, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur des frontières de l’Union.

En vérité, l’Union européenne représente aujourd’hui la réponse la plus efficace qui puisse être proposée face à la dérive du monde. Notre institution risque aussi d’être attaquée, voire remise en cause. Des propositions apparaissent pour accroître la dimension intergouvernementale de la gouvernance européenne, ce qui l’affaiblirait à coup sûr. Malgré l’attachement pour l’instant des opinions publiques à l’Union européenne (UE), le risque existe qu’elle soit remise en cause si les difficultés s’accroissent sans que les réponses adéquates soient fournies.

Nous devons donc valoriser nos atouts, mobiliser nos forces, en liaison étroite avec nos partenaires ‘amis’ pour assurer durablement notre mission et défendre nos valeurs fondamentales dans un monde hostile. Nous ne pouvons compter que sur nos propres forces pour assurer notre mission de service public au service de la construction européenne. Pour ce faire, l’institution ne peut compter pour l’essentiel que sur son personnel, ses compétences, son engagement et son adhésion au projet européen quoiqu’il en coûte.

Le groupe de haut niveau semble vouloir mener cette réflexion sans vraiment organiser l’apport de son personnel et de sa représentation, si ce n’est sous la forme de simples sessions d’information. C’est une erreur. L’implication du personnel dans cette réflexion est essentielle pour y apporter son expertise. Cette implication aurait dû avoir lieu en amont de l’établissement des missions de cet exercice. Mais il n’est pas trop tard pour bien faire. Les organisations syndicales et le comité du personnel militent en ce sens.

Pour ce faire, ceci doit s’accompagner de la mise en avant d’une série de propositions. Nous avons de manière préliminaire regroupé nos propositions en 13 thèmes, pour en débattre avec le personnel, en intersyndicale et dans le cadre du groupe à haut niveau. Nos idées peuvent être appliquées sans délai car elles ne se situent pas dans une perspective de modification du statut de la fonction publique européenne, à laquelle nous sommes résolument opposés, dans le contexte politique et budgétaire actuel.

- Les institutions européennes fonctionnent avec un ensemble disparate de types de contrats de travail. Les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels exercent actuellement des tâches identiques ou similaires avec le même niveau de responsabilité. L’émergence de ces nombreux types de contrats de travail est le résultat de processus de réforme au fil des ans. On pourrait conduire une réflexion pour déterminer s’il serait utile de lier un type de poste à un type spécifique de relation de travail. Par exemple, les décideurs, les agents chargés de l’application de la loi, les enquêteurs, les gardes-frontières et les diplomates devraient être des fonctionnaires, recrutés pour un poste à vie etc. Les experts qui aident l’UE à répondre à des besoins temporaires pourraient avoir un contrat de travail ou être détachés par l’administration nationale. Le choix du type de relation de travail pour une fonction donnée ne doit pas dépendre de la situation budgétaire d’une administration spécifique, mais être décidé de manière centralisée et de la même manière pour toutes les institutions et agences. Cependant, des passerelles devraient être mises en place pour assurer une intégration d’une partie des personnels contractuels et temporaires.

- Il en découle aussi le deuxième défi qui porte sur l’amélioration et la diversification du processus de recrutement. Nos efforts pour accélérer et moderniser le processus de recrutement via des concours généraux doit continuer. Mais nous ne pouvons pas recruter uniquement par voie de concours externes. En même temps, en fonction des compétences et des postes disponibles, nous devons diversifier et actualiser les recrutements et les rendre plus modernes. L’institution ne prête pas assez d’attention aux attentes des personnes recrutées, dont les besoins ne sont pas pris suffisamment en compte. Ainsi, une partie de la force humaine disponible, souvent la plus qualifiée, n’est pas attirée par l’emploi pouvant être proposé par l’institution. De même, la valeur du travail dans la fonction publique européenne, son sens et les carrières ne sont pas suffisamment valorisés, en amont du recrutement.

- Le troisième défi concerne l’accueil au sein des services, une fois le personnel recruté. Une simple procédure contraignante n’est pas suffisante. Il est crucial de former en profondeur ce dernier, en particulier si l’on souhaite qu’il soit mobile et agile, durant les deux premières années, y compris dans la culture de l’institution dont il faut partager les valeurs européennes et démocratiques. Des circuits professionnels, par exemple, dans deux ou trois différents services, doivent rendre davantage compte de ce que nous sommes et de la manière dont on travaille.

- Il faut donner la priorité au travail en mode « horizontal ». Il faut être en mesure de collaborer entre services (en interservices) avant la prise de décision, et non pas à la fin du processus. Pour que les questions soient envisagées dans leur complexité multidimensionnelle, il est indispensable de posséder les compétences requises pour les traiter. On doit pouvoir évoluer vers des structures administratives moins verticales d’un point de vue thématique. Nous devons passer d’une méthodologie de consultation interservices à un travail stratégique en “grappe” (clusters). Cette unification stratégique de la planification et de la mise en œuvre doit aussi traduire la façon dont est organisé le travail du Collège.

- Il nous paraît nécessaire de réduire la multiplication des niveaux hiérarchiques. La motivation au travail doit se fonder sur l’intérêt du travail à accomplir. Le plein emploi des compétences doit constituer la base de la motivation au travail et non pas la recherche de positions hiérarchiques, comme aujourd’hui. Par ailleurs, une étude de la Harvard Business Review a révélé que les dirigeants ayant entre 7 et 9 subordonnés directs parviennent souvent à trouver le meilleur équilibre entre être accessibles à leur équipe et disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour assumer leurs responsabilités stratégiques.

- Le sixième défi repose sur la gestion du personnel précaire, qui est essentiel pour le bon fonctionnement des services y compris pour des raisons économiques. La précarité doit être maîtrisée. Dans la mesure où elle subsiste, elle doit être mieux gérée. Les concours internes doivent être conformes à la politique relative aux types de postes. On doit cependant ménager des évolutions professionnelles. Ainsi, les contrats doivent être possibles sur des périodes plus longues, par exemple 12 ans, en faisant succéder contrats d’agents contractuels et d’agents temporaires. La tenue régulière de concours internes pour la titularisation doit être assurés, car la fonction publique permanente doit toujours constituer l’horizon de la fonction publique européenne. Si on ne pourra pas assurer l’intégration complète du personnel contractuel et temporaire, du moins au terme des 12 ans on pourra garantir au plus grand nombre le bénéfice de la retraite communautaire.

- L’intégration de l’IA devrait être davantage discutée comme un outil destiné tout d’abord à remplacer des tâches d’exécution standard, telles les demandes de remboursement des frais médicaux, ou encore le décompte des frais de mission Mais également pour servir de support au personnel afin d’améliorer ses compétences et l’efficacité de son travail. Son introduction doit être soumis à un processus de suivi et d’évaluation chemin faisant. De même, il doit être accompagné par des mesures de formations et de mobilité destinés au personnel concerné par son utilisation.

- Finalement, la montée du télétravail et de l’intelligence artificielle met en exergue l’importance du travail collaboratif et d’équipe qui doivent être maintenus, l’intelligence collective représentant la force de l’institution.

- Un fonctionnement basé sur la confiance doit être davantage favorisé, l’objectif étant de mieux définir et atteindre les objectifs de l’institution.

- La mobilité doit respecter les compétences des personnes recrutées pour leur expertise technique. Tout le monde ne s’épanouit pas dans le management pur. La richesse de l’institution est aussi faite de la compétence pointue de certains experts qui doivent pouvoir évoluer, mais aussi dans leur domaine de compétence. Les mobilités doivent être planifiées, préparées et accompagnées des formations nécessaires à leur bon accomplissement.

- Une réflexion approfondie doit concerner le personnel des agences d’exécution et décentralisées. Des services communs doivent être mis en place gérés par la Commission, telle la médiation, la lutte contre harcèlement, la conduite des procédures disciplinaires. Des mobilités doivent être organisées non seulement entre agences mais aussi avec les institutions. Une partie du personnel éployé doit être composée de fonctionnaires. Des procédures internes doivent organiser les évolutions des carrières. La présence syndicale et le dialogue social doivent être organisés de manière plus complète et professionnelle. Une réflexion doit aussi concerner la gouvernance et la forme juridique des agences exécutives mais aussi de certaines agences décentralisées. Le statut d’Office n’est-il pas plus adapté pour prendre en charge leur fonctionnement ? Ce statut pourrait d’une part renforcer la gouvernance par la Commission qui est à la fois garante de l’application du statut, de la bonne exécution budgétaire, du respect des Traités. En d’autre part, il serait plus avantageux pour le personnel que le travail au sein des agences.

- Il est nécessaire de créer un Institut de formation interinstitutionnel européen beaucoup plus développé que l’école d’administration européenne actuelle qui dépend aujourd’hui de l’EPSO. Cette école prendrait en charge l’ensemble de la formation destiné au personnel qu’il s’agisse de l’accueil (voir plus haut), de la diplomatie, des langues où il faudrait développer une pédagogie propre aux besoins des institutions, de la préparation des mobilités (voir plus haut), du perfectionnement professionnel, du passage des catégories etc.

- De manière générale, des politiques du personnel visant à permettre les progressions des carrières et des savoirs faire doivent constituer la règle. Des passerelles doivent être mises en place pour permettre au personnel de progresser dans ses carrières et les savoirs faire. On ne peut faire fonctionner des services composés par des personnes « immobiles ».

18/05/2025

20/01/2026 (mise à jour)

Groupe à haut niveau et discussions budgétaires

Les deux principales échéances pour l’avenir de la fonction publique européenne

La Commission européenne a créé pendant l’été 2025 un groupe de réflexion à haut niveau présidé par l’ancienne Secrétaire générale de la Commission, Catherine Day et composé d’experts de premier plan « issus d’organisations internationales et d’administration publiques à travers l’Europe ». Pourquoi faire et comment y participer nous importe.

Par ailleurs, les discussions vont bon train sur le prochain MFF. Nous défendons un budget européen en fort accroissement pour faire face aux défis de la société européenne et aux besoins d’agir de la fonction publique européenne. Ici aussi ce qui nous importe c’est d’être associés à la réflexion en amont.

Sur le premier sujet, la Commission européenne a créé pendant l’été 2025 un groupe de réflexion à haut niveau présidé par l’ancienne Secrétaire générale de la Commission, Catherine Day, une collègue de grande expérience, et composé d’experts de premier plan « issus d’organisations internationales et d’administration publiques à travers l’Europe ».

Ce groupe vise à établir, d’ici fin 2026, un bilan général de l’organisation et du fonctionnement de la Commission avant ou en même temps que l’adoption du prochain budget pluriannuel, accompagné d’un exercice de « benchmarking » . Ce qui est recherché serait de rendre « notre organisation plus forte, plus agile et mieux équipée » pour continuer à servir les citoyens européens. La présentation de cette initiative indique aussi qu’il s’agit de renforcer l’attractivité de la Commission comme employeur. Un des objectifs annoncés est donc de créer « un environnement de travail où chacun peut s’épanouir ».

U4U accueille favorablement une telle initiative car il nous paraît bon de vérifier périodiquement de la pertinence et du bien fondé de nos pratiques professionnelles.

Dans la même annonce du mois de juillet, le Commissaire Serafin semble attacher une certaine importance aux idées du personnel à ce sujet, et ce d’autant plus que les axes de travail à prendre en charge par différentes commissions de ce groupe à haut niveau visent tout à la fois « nos opérations, nos structures, la collaboration interservices » de manière à manière à « faire mieux en matière de planification stratégique des effectifs et d’allocation de nos ressource ».

Nous serons d’accord pour dire que ce sont là des sujets qui non seulement intéressent le personnel au premier chef mais qui, compte tenu de ses compétences, nécessitent son implication active. Et c’est l’un des deux sujets sur lequel nous voulons insister.

Nous n’avons pas été en effet associé à cette initiative ni en amont de sa publication ni pour l’instant au niveau de sa mise en œuvre. Nous demandons a priori, non pas forcément de faire partie de groupe de travail, mais par exemple d’y être associés et consultés in itinere de manière régulière sur base de la fourniture des documents de travail et des données en possession de ce groupe à haut niveau. Nous souhaitons que l’administration accède à notre demande qui souscrit pleinement aux propos du Commissaire qui souhaite accueillir nos idées car « essentielles pour façonner une Commission qui passe véritablement de la parole aux actes, efficace et prête pour l’avenir ».

Enfin, le Commissaire Serafin note que « le dernier examen majeur de l’organisation et du fonctionnement de la Commission a eu lieu il y a 25 ans ».

Le personnel se rappelle que cet examen constitua les prolégomènes de la réforme de 2004 et de celle de 2014. C’est la raison pour laquelle nous demandons à la nouvelle Commission de prendre l’engagement formel que cet examen ne donnera pas lieu à une 3éme réforme du statut de la fonction publique européenne. Globalement les deux premières réformes du Statut ont généré des économies substantielles pour le budget de l’UE ayant pleinement satisfaits aux souhaits d’Etats membres de réaliser des économies, mais non sans conséquences pour le personnel, comme l’attestent le rapport de la Cour de comptes publié en 2019 sur les effets de la réforme et le rapport de Eurostat sur l’évolution budgétaire à long terme de notre système de pension. L’intersyndicale s’est récemment prononcée à ce sujet dans l’unité et avec grande clarté (cfr Note au Commissaire Serafin du 29/09/2025).

S’agissant du prochain MFF, la proposition de la Commission prévoit un budget de 2.000 milliards d’euros, donc apparemment plus important que celui de l’actuelle période de programmation.

Dans les faits, cette nouvelle proposition annonce un montant apparemment équivalent à celui du précédant budget, qui était accompagné, il est vrai, de montants additionnels du plan de relance, financés par un emprunt. De plus, les 2.000 milliards sont exprimés en prix courants qui ne tiennent pas compte de l’inflation. En outre, ce budget devra prendra en charge le remboursement contracté pour le plan de relance. Notons enfin que cette proposition se situe bien en deçà dès ce que le rapport Draghi préconise pour sortir l’Union de la crise qu’elle connaît.

Enfin, il est à craindre que les discussions avec les États membres s’annonceront difficiles et il est clair que pas mal de capitales souhaitent une diminution de notre budget. C’est une question sensible car une des voies pouvant être empruntée pour nous imposer une nouvelle réforme pourrait passer par une réduction budgétaire : à l’institution, par la suite, de réduire certains chapitres du budget, y compris donc celui du fonctionnement.

Par ailleurs, il y a une évolution dans la structure du budget, affectant par exemple les fonds structurels, évolution qui pourrait se refléter par des évolutions de notre métier et de nos organisations, qui vont sûrement faire l’objet des travaux du groupe à haut niveau. Raison de plus pour nous, d’obtenir d’être associés à la discussion en cours. Pour l’instant, la porte nous est close. L’intersyndicale devrait aussi se prononcer bientôt à ce sujet.

SUMMA en transition : relever les défis d’une nouvelle réalité financière

Janvier 2025 a marqué un tournant dans l’architecture financière et de passation de marchés des institutions européennes avec le déploiement officiel de SUMMA, un système de gestion financière de nouvelle génération. Alors que l’initiative était présentée comme un saut dans un avenir moderne, intégré et automatisé, ses premiers mois ont été marqués par des obstacles opérationnels, des oublis de mise en œuvre et des conséquences humaines imprévues.

Pourquoi le changement était nécessaire

La nécessité d’une réforme était sans ambiguïté. SUMMA remplace ABAC, la plateforme de longue date basée sur SAP R/3, qui ne sera plus techniquement supportée après 2027. SAP R/3 remonte à 1992. En 2004, le fournisseur allemand a lancé sa troisième génération de systèmes ERP : SAP ERP Central Component (ECC) 5.0, suivi de SAP ECC 6.0 en 2006. Continuer à utiliser ces systèmes n’est pas une option pour la plupart des organisations, car leur fin de vie peut entraîner de graves problèmes de sécurité et de conformité.

Pour la Commission, cette décision est une question de continuité et de survie.

« Nous n’avions pas le choix. C’était soit la transition, soit le risque d’utiliser un système central non pris en charge », a expliqué un haut fonctionnaire. « C’était la bonne décision, mais personne n’a dit que ce serait facile.

Au-delà de la conformité, la transition ouvre la voie à des avantages technologiques tels que des flux de travail améliorés par l’IA, la compatibilité avec le cloud et une plus grande compatibilité croisée avec les systèmes internes tels que les subventions et les achats en ligne. Cependant, comme pour la plupart des refontes numériques, l’écart entre la promesse stratégique et la réalité opérationnelle s’est avéré substantiel.

Calendrier de mise en œuvre et points sensibles

Malgré un travail préparatoire intensif tout au long de l’année 2024 – y compris la coordination technique avec la DIGIT, les comités de pilotage et les tableaux de bord de préparation – la mise en service du 1er janvier 2025 a été mal programmée. Le déploiement est entré en collision avec les clôtures financières de fin d’année et l’absence d’autorité budgétaire au début du mois de janvier, ce qui a créé une tempête parfaite pour des équipes financières déjà surchargées.

Les conséquences ont été tangibles. Un exemple particulièrement illustratif a été la fermeture d’une cafétéria du jour au lendemain pour cause de factures impayées. Cet incident, apparemment mineur, a mis en évidence les risques de réputation liés aux retards de paiement et a signalé aux partenaires extérieurs que la transition interne était loin d’être maîtrisée.

Et le coût humain ?

Le coût humain est peut-être plus important que les problèmes techniques. Les cas de surcharge de travail, d’épuisement professionnel et de départ des unités financières sont de plus en plus fréquents. Comme l’a dit un représentant :

« Nous ne nous contentions pas d’apprendre un nouvel outil, nous luttions quotidiennement contre les incendies.

La pression psychologique a été exacerbée par des flux de travail opaques, une documentation souvent fragmentée et la nécessité de passer d’un système à l’autre pour exécuter des tâches autrefois routinières.

Deux suggestions concrètes

1. Prendre en compte les pertes de productivité SUMMA dans les évaluations

U4U a soulevé une question qui a touché l’ensemble des services : le personnel ne devrait pas être pénalisé, dans le cadre du cycle d’évaluation et de promotion de 2025, pour une baisse de productivité due aux perturbations liées à SUMMA.

La DG BUDG a répondu positivement, reconnaissant les circonstances exceptionnelles. Bien qu’aucune instruction formelle n’ait pu être donnée à la DG RH, les gestionnaires ont été encouragés à faire preuve de discrétion professionnelle. Comme indiqué, les collègues travaillant dans le secteur financier ont fourni des efforts exceptionnels dans des circonstances extrêmement difficiles, et U4U accordera une attention particulière au cours du processus d’évaluation de l’année prochaine pour s’assurer que personne n’est injustement pénalisé dans ses perspectives de promotion en conséquence.

2. Enquêter directement auprès des utilisateurs finaux pour éviter les retours d’information filtrés

La deuxième proposition concernait le circuit de l’information. U4U a recommandé de lancer une enquête directe après le déploiement auprès des utilisateurs finaux afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sans être filtré par les hiérarchies.

Un exemple éloquent : sous ABAC, il était possible d’accéder aux flux de travail directement via les liens ARES. Dans SUMMA, cette fonctionnalité a disparu, ajoutant des frictions inutiles aux opérations quotidiennes. Pourtant, il est possible que ce problème ne soit pas signalé s’il n’est pas signalé directement par les utilisateurs eux-mêmes. Plus un retour d’information passe par plusieurs niveaux, plus le risque est grand que son essence soit diluée ou perdue.

La DG BUDG a accepté d’envisager une telle enquête, tout en notant que le service d’audit interne (IAS) entreprendrait bientôt un examen complet du déploiement de SUMMA. Reste à savoir si cet examen inclura des informations sur les utilisateurs finaux.

SUMMA ne fonctionne pas dans le vide. Une grande partie de son instabilité ne provient pas de la plateforme elle-même, mais des intégrations fragiles avec les systèmes locaux. Le module de paiement des experts, par exemple, a donné lieu à un arriéré de plus de 900 dossiers impayés. À l’heure où nous écrivons ces lignes, environ 500 d’entre eux ne sont toujours pas résolus.

Dans un autre incident, 37 000 paiements de pension ont été retardés en raison d’un IBAN manquant – ce qui n’est pas imputable à SUMMA mais illustre la fragilité de l’écosystème dans son ensemble. La conclusion est claire : l’interdépendance des systèmes exige plus qu’une simple compatibilité technique. Elle exige une coordination de l’ensemble des processus.

Soutien et réponse

Pour atténuer ces effets, la Commission a mis en place un service d’assistance renforcé, appelé « hypercare », qui a traité plus de 12 000 tickets au cours des premiers mois. Le nombre de questions actives a depuis diminué de moitié, ce qui témoigne d’une adaptation progressive. Des cliniques SUMMA, des formations ciblées et des manuels révisés sont en cours de déploiement, bien que la demande persiste pour des conseils plus intuitifs et basés sur des scénarios.

Il est essentiel de noter que le soutien varie également d’une DG à l’autre. Les collègues des services ayant moins de champions locaux ou des structures plus légères ont déclaré se sentir isolés et mal informés.

Perspectives d’avenir et recommandations

Le déploiement a peut-être trébuché, mais le projet n’a pas déraillé. Plus de 600 correctifs ont été mis en œuvre depuis janvier, et un environnement plus stabilisé est en train d’émerger. Si les efforts actuels se poursuivent, le système pourrait commencer à réaliser son potentiel d’ici le milieu de l’année. L’équipe SUMMA reconnaît que la mise en service n’était qu’un début et non une fin. L’intégration prochaine des agences de l’UE et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) en 2026 sera le prochain test décisif. Le fait qu’elle se déroule sans heurts dépendra peut-être moins du code que de la culture, du calendrier et de l’écoute.

Une dernière réflexion La transformation numérique est rarement indolore – mais elle ne doit pas être punitive. SUMMA est une étape nécessaire. Sa mise en œuvre doit maintenant gagner la confiance de ceux qui font tourner la machine financière de l’Europe.

Budget 2025 : que faut-il en attendre ?

À la suite de l’adoption du projet de budget 2025 par le Collège le 19 juin, s’est ouvert la discussion avec le Conseil et le Parlement. Le 17 juin le Conseil a émis une position commune sur la proposition de la Commission où elle lui demande de suivre une approche plus prudente pour laisser des marges plus importantes en cas d’événements imprévus. Par ailleurs, il « exhorte toutes les institutions à contrôler et gérer davantage les dépenses administratives et rechercher des gains d’efficacité ».

Nous sommes fortement préoccupés par le fait que la rubrique 7 continue à être sous pression, du fait de l’inflation persistante qui a un impact direct sur les coûts administratifs, en particulier sur les salaires et les pensions. Face à cette situation, l’administration a mis en œuvre des mesures d’économies pour couvrir l’accroissement de ces coûts ainsi que la vente de 23 immeubles à Bruxelles.

La Commission a ainsi maintenu une approche très stricte tant pour son budget de fonctionnement que pour les autres institutions. Les dépenses globales au titre de la Rubrique 7 en termes de crédits d’engagements s’élèvent à 12,6 milliards en hausse de 5,2% par rapport au budget 2024 (Tab.1). En dépit de cette augmentation, le déficit de la rubrique 7 a été comblé encore une fois, grâce au recours aux instruments spéciaux[1] prévus dans le cadre financier pluriannuel afin de respecter les obligations légales en vigueur, c’est-à-dire ne pas dépasser le plafond autorisé de dépenses. Ce sera le cas également pour les budgets successifs, étant donné que le budget additionnel de EUR 1.9 milliards demandé par la Commission dans le cadre de la révision à mi-parcours a été rejeté par le Conseil.

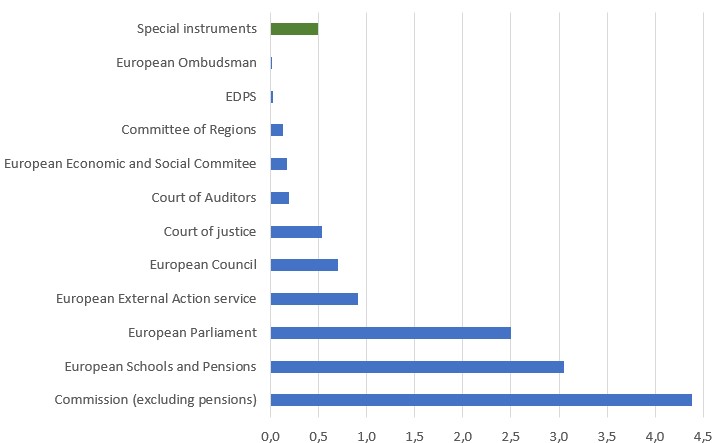

Tab.1 : Budget de fonctionnement 2025 au titre de la Rubrique 7- Commission et autres institutions

Source : Projet de Budget 2025

Malgré les mesures d’économie, la pression sur le personnel, du fait de l’inflation mais aussi des nouvelles tâches confiées à la Commission sans dotation de personnel supplémentaires, devient insoutenable.

Dans ces conditions, et malgré les assurances fournies par la Commission sur le maintien du personnel, nos inquiétudes demeurent fortes quant aux résultats des négociations avec le Conseil et le Parlement européen qui pourraient entraîner des conséquences significatives sur les perspectives budgétaires d’ici à la fin du cadre financier pluriannuel en vigueur.

Nous suivons ces questions avec la plus grande attention et restons ouvert à discuter rapidement avec l’administration des mesures et des solutions éventuelles pour sortir de l’impasse budgétaire actuelle et de répondre aux besoins du personnel.

[1] Dans sa position commune, le Conseil propose de réduire l’utilisation du SMI ( Single Margin Instrument) de 15 millions d’euros contraignant l’administration de faire des économies pour un montant équivalent.

Examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel

Communiqué de la Présidente de la Commission européenne du 07/02/2024 concernant l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel

La Commission avait introduit l’an passé une demande pour un budget additionnel (voir Link n°104) afin de financer entre autres une aide à l’Ukraine ou encore les actions internes ou externes en matière de migration. Les 27 états membres ont accepté une bonne partie (80%) de la proposition pourtant très modeste de la Commission, notamment pour fournir une aide à l’Ukraine, dans un contexte où celle des États Unis semble faire défaut pour l’instant. Ces fonds additionnels, outre leur faiblesse, sont fournis sans être accompagnés d’une augmentation du budget des ressources humaines. Cela est d’autant plus préoccupant que la Commission dès le début de son mandat avait renoncé à 2,5 milliards d’euros de son budget ressources humaines. Cette fois elle demandait 1,9 milliards d’euros additionnels qu’elle n’a pas obtenus. Aucun commentaire à ce sujet de la part de la Commission (voir le communiqué de notre Présidente).

Chers collègues,

Aujourd’hui, les équipes de négociation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont parvenues à un accord provisoire sur la toute première révision du cadre financier pluriannuel destinée à augmenter sa capacité financière. Cet accord fait suite au Conseil européen extraordinaire de la semaine dernière, au cours duquel les 27 chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé à l’unanimité l’engagement inébranlable de l’Europe à soutenir l’Ukraine et à appuyer les priorités les plus urgentes présentées par la Commission en juin.

Je suis profondément heureuse que les priorités identifiées par la Commission et 80 % du financement demandé soient couverts par l’accord. La révision que nous avons proposée et qui est maintenant provisoirement approuvée par les colégislateurs dotera le budget de l’UE des moyens nécessaires pour continuer à réaliser nos priorités pour l’Europe et pour nos partenaires. Il s’agit là d’une réalisation tout à fait remarquable. Elle a nécessité des négociations approfondies et, parfois, des décisions difficiles. Elle n’aurait pas été possible sans votre travail acharné, votre dévouement sans égal et vos efforts inlassables. Vous devriez en être extrêmement fiers, tout comme nous sommes extrêmement fiers de votre réussite.

Le budget révisé nous permet maintenant de mettre en place une nouvelle aide pour l’Ukraine, dotée d’une capacité globale de 50 milliards d’euros pour des subventions, des prêts et des garanties. Cela nous permettra de soutenir efficacement les besoins immédiats, le redressement et la modernisation de l’Ukraine sur la voie de l’adhésion à l’UE au cours des quatre prochaines années. Le budget révisé nous fournira également 9,6 milliards d’euros supplémentaires pour renforcer nos politiques et nos actions sur les dimensions internes et externes de la migration, et pour aider nos partenaires dans les Balkans occidentaux, le voisinage méridional et au-delà. Par ailleurs, la nouvelle Plateforme des Technologies Stratégiques pour l’Europe (PTSE-STEP) contribuera à garantir la compétitivité à long terme de l’Union européenne (UE) dans le domaine des technologies critiques, avec un impact estimé à 50 milliards d’euros sur les investissements dans l’ensemble de l’UE, grâce à la mobilisation ciblée et efficace des principaux programmes existants. Enfin, le budget révisé renforce encore la capacité de l’Union à aider les États membres à faire face aux catastrophes naturelles et à déployer l’aide humanitaire là où elle est le plus nécessaire dans le monde.

Je vous remercie encore une fois sincèrement pour votre excellent travail.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Ursula VON DER LEYEN

Présidente de la Commission européenne

Budget 2024: Un accord largement insuffisant

Un accord largement insuffisant et la révision à mi-parcours du Cadre Financier Pluri-Annuel (CFP) n’est toujours pas approuvée

Le 10 novembre, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé le budget européen pour 2024. Ce budget permettra de répondre partiellement aux besoins plus urgents de l’Union européenne et son voisinage ainsi que les conséquences de la crise au Moyen orient. Toutefois, la révision à mi-parcours du CFP est urgente et les perspectives pour les années suivantes restent sombres notamment pour la rubrique 7, diminuée sur proposition même de la Commission au début de son mandat.

Nous nous réjouissons que le budget 2024 ait été approuvé lors d’une procédure de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil. Pour 2020, l’accord prévoit de 189.4 milliards d’euros en termes de crédits d’engagement et de 142.6 milliards d’euros en termes de crédits de paiements. Ainsi le budget pourra continuer à soutenir la reprise de l’économie européenne à travers ses différents programmes, à financer les besoins liés aux tensions géopolitiques notamment en Ukraine et au Moyen Orient et à assurer le fonctionnement des institutions européennes.

Toutefois, ce budget reste insuffisant pour faire face aux besoins financiers de l’Union européenne pour trois raisons majeures.

En premier lieu, il ne permet pas d’assurer le fonctionnement de nos institutions face aux crises géopolitiques. L’autorité budgétaire a suivi une approche restrictive suivant la position du Conseil : le SEAE se retrouve ainsi sous-financé à hauteur de 114 millions d’euros sans personnel additionnel et la situation budgétaire en 2024 risque d’être compliquée.

En deuxième lieu, la révision du Cadre Financier Pluriannuel proposée par la Commission en juin 2023 n’est toujours pas approuvée. Ces nouvelles ressources sont nécessaires pour faire face à des besoins urgents qui ne peuvent être comblés dans la limite des plafonds du CFP actuel. En particulier, il s’agit de doter l’UE des moyens pour répondre aux conséquences de l’agression russe en Ukraine, des pressions migratoires, des réponses aux catastrophes naturelles, de la nécessité de disposer des technologies critiques pour garantir son autonomie stratégique.

Ceci signifie aussi que la rubrique 7 (administration) pour laquelle était prévu une dotation additionnelle de 1.9 milliards risque de dépasser le plafond financier du fait de l’application automatique de la méthode. Ce montant est nécessaire du fait de la suppression sur proposition de la Commission de 2,5 milliards au début de son mandat. Cette suppression l’a privé de toute marge de manouvre pour faire à des tâches nouvelles de surcroît dans un contexte inflationniste. De ce fait la recherche de ressources budgétaires additionnelles se fera via la vente prévisionnelle des 23 immeubles de la Commission.

Enfin, les perspectives budgétaires au-delà de 2024 restent très préoccupantes. La Commission européenne devra faire face aux paiement des intérêts liés à l’emprunt commun contracté auprès des marchés financiers pour financer le plan de Relance et de Résilience (Next Generation EU). Les instruments spéciaux ont déjà été utilisés au maximum et les marges existantes sont très faibles, environ moins d’un milliard d’euros. Face à la hausse des taux d’intérêt et le relatif désengagement des États membres confrontés à un niveau de dette publique accrue, le budget européen 2025 sera donc un budget d’austérité, qui pourrait se traduire par des coupes budgétaires dans les différentes rubriques, y compris les dépenses d’administration.

U4U insiste pour que la Commission et le Parlement européen livrent bataille pour que la proposition de révision pourtant très modeste du Cadre Financier Pluriannuel proposée par la Commission en juin 2023 soit adoptée sans diminution.

Révision à mi-parcours du budget pluriannuel : une augmentation certes, mais encore insuffisante

Nous comptons sur le Parlement européen pour que cette proposition soit adoptée rapidement

La Commission a fait preuve de réalisme et de courage en présentant une proposition de révision du cadre financier pluriannuel visant à augmenter de quelques dizaines de milliards le budget européen existant. Ces augmentations, que nous demandions depuis le premier jour du mandat de la Commission, concernent en premier lieu le soutien budgétaire à l’Ukraine pour faire face à ses besoins immédiats et amorcer la reconstruction (50 milliards d’euros). En second lieu, la protection des frontières extérieures (15 milliards d’euros) qui est en réalité une aide à des pays voisins pour garder ou reprendre des migrants. Enfin, un soutien financier de 10 milliards d’euros sous forme de garanties sera destiné à la création de la plateforme STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) visant à subventionner les industries et les technologies critiques afin de réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis de la Chine.

Pour financer ces propositions, la Commission a mis sur la table de nouvelles ressources propres afin de rendre le budget européen un peu plus indépendant des contributions financières des États membres à travers la création de nouvelles taxes européennes notamment un impôt sur les émissions de carbone importées et un impôt sur les sociétés multinationales. Les recettes de ces taxes iront directement au budget européen. Il reste maintenant à obtenir l’approbation à l’unanimité au Conseil.

Nous soutenons globalement la proposition de la Commission visant à augmenter tant le volume des dépenses que les ressources propres. Toutefois, nous estimons que celle-ci reste insuffisante pour faire face aux besoins structurels d’investissements, notamment pour financer le Pacte Vert Européen qui pourrait nécessiter un plan de relance-bis financé à travers l’émission de dette commune à l’instar du plan Next Generation EU adopté par voie d’urgence en pleine crise de pandémie.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, la Commission propose d’augmenter le plafond de la rubrique 7 d’un montant de 1,9 milliards d’euros essentiellement pour faire face à des coûts accrus liés aux nouvelles tâches confiées à l’Union Européen, et l’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation élevée. Ainsi, la Commission demande 600 postes additionnels (dont +100 postes déjà en 2024), et si l’on rajoute les autres institutions et les besoins liés à la cyber-sécurité, on arrive à 885 postes additionnels d’ici 2027. Pour rappel, la Commission avait accepté de réduire au début de son mandat de 2,5 milliards le budget de fonctionnement (rubrique 7) des institutions.

Même si ces nouvelles demandes budgétaires de la Commission sont acceptées, les ressources de l’administration européenne resteront sous pression. Si pour le budget 2024, les besoins pourront être couverts au moyen de l’instrument spécial (SMI), en revanche, les budgets successifs jusqu’en 2027 ne permettront pas de garantir la couverture des dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire les salaires, les pensions, l’entretien des bâtiments etc.

Il y a une forte volatilité des données macroéconomiques, qui pose un problème de prédictibilité du financement des dépenses. Néanmoins toutes les prévisions disponibles indiquent que le volume de crédits tel qu’il avait été approuvé en décembre 2020, basé sur un déflateur de 2% est largement insuffisant et nécessite un renforcement bien supérieur à celui proposé par la Commission. Si nous voulons un budget viable, nous avons besoin de plus de flexibilité (car 75% des marges existantes ont déjà été utilisées) pour faire face aux crises et autres besoins imprévus et d’une augmentation des plafonds pour l’ensemble du cadre financier pluriannuel y compris pour la rubrique 7.

29/06/2023

La bataille pour le budget est la défense du projet européen qui va de pair avec le financement de la fonction publique européenne.

Nous comptons sur le PE pour soutenir cette demande de la Commission, voire aller plus loin!

Budget 2024

Notre statut tel quel permet d’agir en faveur de toutes les catégories du personnel : notre problème est budgétaire

Nous avons toutes et tous déjà payé le prix des réformes de 2004 et 2014. Certains plus que d’autres. Ces réformes se sont traduites par une réduction significative des rémunérations directes et indirectes ainsi que par des économies sur les retraites. Elles ont aussi accru les disparités et la précarité sans offrir les moyens d’atténuer ces impacts négatifs. De plus, les contreparties obtenues lors des négociations ont été annulées lors des réformes suivantes.

Les économies budgétaires ont continué avec la Commission actuelle qui a notamment réduit le montant prévu pour la rubrique 7 (salaires, pensions, retraites, écoles européennes, etc.). Le rapport de la Cour des Comptes de 2019 pointe du doigt les effets négatifs sur l’attractivité de la fonction publique des deux réformes du statut : ne nous privons pas de nos talents et de notre diversité !

Lors de la dernière rencontre entre les organisations syndicales et le cabinet du Commissaire Hahn, l’assurance a été donnée que la Commission ne compte pas accepter une ouverture du Statut, toujours accompagnée de réductions supplémentaires. La Commission compte également demander un budget additionnel qui est nécessaire pour accomplir dans le contexte actuel ses missions et aussi pour financer des mesures qui accroissent la cohésion du personnel en corrigeant les désavantages les plus criants des catégories les plus précaires tout en sauvegardant les acquis de la fonction publique : retraite, méthode, promotion…

Nous soutenons cette position politique du Commissaire Hahn parce qu’elle favorable à l’ensemble du personnel.

26/01/2023

Budget : La Commission doit obtenir une augmentation du budget communautaire pour faire face aux nombreux défis actuels

La Commission a sacrifié au début de son mandat 2,5 milliards de son budget de fonctionnement, n’ayant su ou pu résister à la pression des États membres.

De ce fait, elle s’est trouvée sans marge de manœuvre pour faire face à l’urgence impérieuse d’événements imprévisibles.

Ainsi, la Commission a dû faire face, avec un budget de fonctionnement réduit, à la gestion du plan de relance, à la crise sanitaire, à la gestion d’achat groupé des vaccins et à la crise énergétique -en l’affrontant à travers des solutions qui ne peuvent être pertinentes qu’au niveau européen-. Enfin, la guerre aux portes de l’Europe requiert des financements importants pour, par exemple, accueillir les réfugiés, aider l’Ukraine et un jour reconstruire son économie.

A ces « multi crises » s’est ajoutée la reprise de l’inflation et ses conséquences sur la gestion de la ‘méthode’. Prévue pour initier, compte tenu des projections en matière d’inflation, des augmentations de nos salaires de 2%, elle a dû permettre des augmentations de 2,5% avant celle de 4,5% de décembre 2022.

Si l’inflation continue à se maintenir à un niveau élevé en 2023 et 2024, pour mettre en œuvre la méthode, la Commission sera amenée à proposer des économies supplémentaires.

Compte tenu des sacrifices déjà consentis par le personnel, il sera préférable d’obtenir un budget additionnel pour mieux prendre en charge nos nouvelles obligations et, pour mettre en œuvre des mesures qui accroîtront la cohésion du personnel.

Pour ce faire, le Parlement européen et l’opinion publique doivent être informés des enjeux réels afin d’obtenir ce budget additionnel.

Il est urgent d’agir rapidement.

19/11/2022

Budget 2023

Projet de budget général 2023 de l’UE

La déclaration du Front commun des syndicats de la Commission contre une nouvelle réforme du Statut et pour un accroissement du budget de l’Union

Le 13 juillet dernier, les Vingt-Sept états membres ont publié une brève déclaration commune s’inquiétant de l’état des finances publiques européennes. En cause : la très forte inflation, qui ronge le cadre financier pluriannuel de l’Union, entré en vigueur en 2021 et prévu pour courir jusqu’en 2027.

Les États demandent à la Commission de leur fournir une estimation à jour des rentrées budgétaires attendues pour 2023, et de contenir ses dépenses administratives. Ainsi, la Commission est invitée à leur présenter, pour fin septembre 2022, toute proposition permettant d’alléger les dépenses administratives. Ils plaident, entre autres, la modification du système de rémunération des fonctionnaires, en mettant fin à l’indexation automatique sur l’inflation dans ce genre de situation exceptionnelle.

Il s’agit d’une remise en cause de notre Méthode d’adaptation salariale qui risque d’aboutir à une réouverture du Statut, de mettre en péril les garanties obtenues lors des précédentes réformes de ce dernier voire d’apporter de nouvelles coupes drastiques sur nos acquis.

Lors de la dernière rencontre des organisations syndicales et professionnelles avec le Commissaire Hahn du 14 juin dernier, ce dernier s’est engagé, à leur demande, à ce que la Commission ne présente pas de proposition de réforme du Statut du personnel mais également à ce que la Commission demande un accroissement du budget pour faire face aux défis à venir.

- U4U continue de s’opposer à la réforme du Statut et prône un accroissement du budget.

- U4U demande à la Commission de tenir ses promesses.

Suite à une réunion unitaire des syndicats, cette opposition à toute réforme du Statut a été communiquée, également par écrit, en Front commun au Commissaire Hahn à travers la note ci-dessous. Cette note demande également un accroissement du budget européen pour permettre de faire face aux nombreux nouveaux défis.

Plus d’info :

- Position du Conseil sur le budget 2023 de l’UE

- Déclarations accompagnant la position du Conseil – Voir commentaires sur la Méthode ici

- Annexes techniques

- Conclusions du Conseil européen, 17-21 juillet 2020 (communiqué de presse)

- Budget de l’UE pour 2023 (informations générales)

- tableau du budget 2023 approuvé le 15 novembre suite à la procédure de conciliation PE-Conseil.

- Planches de la conférence U4U sur le budget 2023 (Dec 2022)

Rencontre entre les organisations syndicales et le cabinet du Commissaire Hahn : de bonnes nouvelles !

Le 21 septembre, les organisations syndicales ont rencontré David Muller, le chef de cabinet du Commissaire Hahn à sa demande.

Suite à la Déclaration du Comité budgétaire du Conseil européen du 13 juillet dernier relative au projet de Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2023 et à la note intersyndicale envoyée au Commissaire Hahn sur le sujet (ci-dessus), le chef de cabinet souhaitait informer les syndicats de la réponse du Commissaire aux états membres en ce qui concerne cette Déclaration.

À cette réunion, il nous a été réaffirmé que :

- la méthode sera appliquée pleinement en décembre 2022 et par la suite ;

- la Commission ne proposera pas une réforme du statut et donc résistera aux pressions de certains états membres ;

- la Commission envisage de demander au Parlement européen et au Conseil des moyens budgétaires ainsi que des ressources humaines additionnels afin de faire face aux défis actuels.

Enfin, U4U comme d’autres organisations syndicales, ont insisté sur l’importance du dialogue social.

U4U réclame un accord social entre la Commission et les organisations syndicales afin de discuter, en amont, des prises de décisions, des éventuelles économies à réaliser mais également des mesures favorisant la cohésion sociale du personnel, et notamment pour les catégories précaires et les collègues du Grand-Duché du Luxembourg entre autres.

Cadre financier 2021-2027 et budgets de l’UE

MFF: Trade Unions meet Commissioner Hahn (Jan 2021)

Le point sur le MFF au 16/11/2020 MFF & other financial instruments

Viewpoint: Cornerstone calculations, the EU’s response to the COVID crisis, or getting it right

MFF : cadre législatif macroéconomique pour une incidence renforcée sur l’économie réelle européenne et une plus grande transparence de la prise de décisions et de la responsabilité démocratique (projet de rapport 11/03/2021)

Conférence GRASPE: Soutien du budget de l’UE à la relance européenne avec M. Gert Jan Koopman, DG Budg (Oct 2021)

L’accord du 20 juillet intervenu au Conseil européen entre les Chefs d’État et le budget de l’administration pour le prochain Cadre Financier Pluriannuel (CFP) de la période 2021 – 2027

Lors de la précédente période de programmation financière (2013-2020), le plafond fixé aux dépenses administratives s’élevait à €70,79 milliards (Rubrique V du CFP) pour un budget total de €1083 milliards. On peut noter que cette rubrique (devenue désormais pour le futur CFP la rubrique VII) se subdivise en deux: €56,74 milliards pour les dépenses administratives, d’une part ; et €14,05 milliards pour les pensions et les écoles européennes, d’autre part. Qu’en est-il maintenant ?

Lors de la précédente période de programmation financière (2013-2020), le plafond fixé aux dépenses administratives s’élevait à €70,79 milliards (Rubrique V du CFP) pour un budget total de €1083 milliards. On peut noter que cette rubrique (devenue désormais pour le futur CFP la rubrique VII) se subdivise en deux: €56,74 milliards pour les dépenses administratives, d’une part ; et €14,05 milliards pour les pensions et les écoles européennes, d’autre part. Qu’en est-il maintenant ?

En 2018, la Commission Juncker a proposé un budget de €1134,5 milliards[2] pour le prochain CFP. Ce texte propose une dotation de €76,06 milliards pour la Rubrique VII. Le Collège propose alors un budget de €58,55 milliards pour les dépenses administratives, ce qui constitue une augmentation relativement faible par rapport au CFP précédent. Pour ce qui concerne les pensions des agents et pour les Écoles européennes (EE), le budget proposé s’élève à €17,06 milliards pour faire face aux obligations de l’Union dans le domaine des pensions, avec d’importants départs en retraite dans les rangs du personnel des institutions.

L’accord des chefs d’État du 20 juillet 2020[3] est en net recul par rapport à la proposition du Collège de mai 2018. Le CFP s’établit à €1074,3 milliards sur 7 ans, dont €73,00 milliards pour la Rubrique VII (6,79% du budget). Si la partie qui touche aux pensions des agents et aux EE est en très léger recul par rapport à la proposition de la Commission européenne (€17,00 milliards contre €17,06 milliards dans la proposition de 2018), on remarquera que les dépenses administratives de l’Union (hors pensions et EE) sont en net recul (- €2,55 milliards sur 7 ans), avec un montant fixé à €56,00 milliards au lieu des €58,55 milliards proposés en 2018 et même en recul par rapport à la période 2013-2020, dont le budget pour l’administration était fixé à €56,74 milliards.

Par conséquent, les États membres ont décidé de réaliser une économie de plus de 4,5% dans le domaine des dépenses administratives, sans compter l’inflation sur quatorze ans (entre 2013 et 2027) qui peut être estimé à au moins 15%. Aux dernière nouvelles, la présidence allemande proposerait même 3 milliards d’économies sur la rubrique 7.

On notera que dans le même temps, le budget de l’Union passe de €1083 milliards pour la période 2014-2020 à €1074,3 milliards entre 2021 et 2027. Il diminue légèrement (-0,9%), ce qui n’est pas de bon augure dans la période de pandémie et de récession qui en découle.

Cette cure d’austérité, imposée encore une fois par les Chefs d’États et de gouvernement de l’Union au budget européen, malgré la proposition de la Commission, ne sera pas sans conséquence. Il risque d’impacter la capacité d’agir des institutions européennes, alors que les États demandent de plus en plus à l’Union (plan de relance, nouveaux programmes, etc.).

Les institutions devront compenser les €2,5 milliards d’économie (voire 3 milliards) par des mesures qui ne sont pas connues aujourd’hui par le personnel.

Par ailleurs, la réduction de la part des subventions dans le plan de relance n’est pas de bon augure non plus pour lutter contre la crise économique. Notons aussi qu’il n’a pas été prévu de dotation en ressources humaines dans le cadre du plan de relance alors que la Commission en assurera en grande partie la mise en œuvre.

U4U demande à la Commission :

- de ne pas permettre une réduction du budget de l’Union pour la prochaine période de financement ;

- de ne pas permettre une réduction de la rubrique VII du budget de l’Union ;

- de ne pas faire de nouvelle réforme du statut qui diminuerait l’attractivité de la fonction publique européenne et son efficacité, à terme ;

- de maintenir le niveau des rémunérations et de protéger les pensions ;

- de garantir un budget suffisant assurant le fonctionnement correct des écoles européennes et leur développement ;

- de négocier toute mesure concernant le télétravail et les bâtiments, dans le contexte des instances existantes.

Les représentants du personnel rencontrent le Commissaire Hahn

Le commissaire en charge des ressources humaines et du budget a souhaité très récemment rencontrer l’ensemble des présidents des comités du personnel de la Commission ainsi que l’ensemble des présidents des 5 syndicats représentatifs à la Commission (Alliance, USF, G-2004, FFPE et U4U/RS).

Le président de U4U a tout d’abord rappelé qu’il partage la culture du compromis évoquée par le commissaire : l’intérêt du personnel ne peut que coïncider avec celui de l’institution. Cette culture du compromis doit être nourrie par les deux parties, l’intérêt de l’un n’allant pas sans l’intérêt de l’autre.

Pour U4U la question principale, qui domine toutes les autres en 2020, est celle du budget de l’Union. Son montant doit être, sinon celui défendu par le Parlement européen (1,3% du PIB de l’Union), au moins celui proposé par la Commission Juncker (1,11%). Le budget envisagé, par exemple par la présidence finlandaise (entre 1,03 et 1,08%), n’est pas suffisant pour sauvegarder la capacité d’agir de la Fonction publique et faire face à nos objectifs politiques. Il faut par ailleurs doter le projet européen de moyens pour la mise en œuvre des actions financées en relation avec d’autres instruments et organismes financiers, et dans ce cadre, garantir la capacité de faire de la Commission, et permettre le contrôle démocratique par le Parlement européen.

Dans ce contexte, le dialogue social à la Commission doit s’intensifier. La nouvelle structure de la Commission présentée par Ursula von der Leyen paraît complexe (cf. Graspe 37) et mérite d’être davantage expliquée, des restructurations importantes sont en cours et doivent impliquer les partenaires sociaux, des chantiers sont ouverts concernant le personnel comme en attestent les interventions des autres représentants du personnel : il ne faut donc plus tarder à dialoguer.

Comme indiqué au Commissaire qui nous posait la question, notre crainte principale concerne l’état de la construction européenne. Si le président Juncker avait raison d’affirmer que sa Commission était celle de la dernière chance, le pire a été évité de justesse mais la situation politique ne s’est pas pour autant améliorée. Nous devons donc nous mobiliser.

Jan 2020

- Perspectives financières européennes 2021-2027 Quel budget pour quelle Europe ? Par Jean Arthuis

- Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et sa flexibilité (Nov 2017)

- Réflexions sur la rubrique V du budget de l’UE (avril 2018)

- Proposition de budget par la Commission (Mai 2018)

- Commentaires sur la proposition de la Commission DW (Mai 2018)

- Communication de la Commission sur le cadre financier (Octobre 2019)

- MFF : Proposition de la présidence finlandaise (Octobre 2019)

- La France demande l’ouverture du Statut pour des mesures de réduction des salaires et des effectifs

- U4U : Mobilisons-nous pour un budget européen à la hauteur des priorités politiques de l’Union et pour garantir les capacités d’agir de la fonction publique européenne (Octobre 2019)

- Lettre ouverte à M. David Sassoli, président du Parlement européen, sur le cadre financier 2021-2027 (Budget de l’Union) 14 Nov 2019

- 18 Nov : Projet de budget 2020 approuvé par le PE et les gouvernements de l’UE : Les engagements de l’UE atteindront 168,7 milliards d’euros (1,5 % d’augmentation par rapport à 2019), dont 21 % seront consacrés au climat. Les paiements totaux s’élèvent à 153,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 2019.

- Document : Consultation citoyenne sur le budget (Dec 2019)

- Appel de U4U à défendre l’UE et son budget (fev 2020)

- Lettre ouverte aux présidents des Institutions européennes et aux membres du Parlement européen : défendez l’Union et sa fonction publique ! (03/04/2020)

- Lettre ouverte aux leaders européens en vue du Conseil européen du 23 Avril signée par une centaine de personnalités européennes: how to overcome the effects of the pandemic crisis

Budget 2019 de l’UE et de l’eurozone

Avec le Brexit en première place, l’achèvement de l’Union bancaire et le budget de la zone euro sont délaissés, avec des conséquences qui ne sont pas anecdotiques…..

Le Conseil européen des 18 et 19 octobre 2018 sera consacré au Brexit ainsi qu’aux questions migratoires et de sécurité européenne. Ceci ne doit pas nous faire oublier que, malgré l’urgence, le dernier Conseil européen (juin 2018) n’a fait qu’acter les désaccords entre les ministres des Finances sur le parachèvement de l’Union bancaire et a confirmé l’échec franco-allemand sur le budget de la zone euro, nécessaire à son bon fonctionnement.

Il s’agit d’une question décisive pour le bien-être des citoyens de l’Union et contre les déséquilibres et inégalités accumulés après la crise. La technicité du débat sur l’Union monétaire ne doit pas être prétexte à évacuer cette question des débats démocratiques.

Une étape importante a été franchie en 2014 avec l’européanisation de la surveillance bancaire et les mécanismes de résolution de faillites bancaires. Mais l’essentiel reste à faire pour consolider les fondamentaux de l’Union bancaire, et donc monétaire, à savoir la mise en place de deux instruments de solidarité et de mutualisation des risques en discussion de longue date : une ligne de crédit « en dernier recours » pour le cas où le Fonds de résolution bancaire abondé par les banques serait insuffisant, et le « Système européen d’assurance des dépôts » couvrant les particuliers et les entreprises réduisant le risque pour les épargnants en cas de crise.

Ce manque de progrès est la conséquence d’une divergence de fond, l’Allemagne, les Pays-Bas et d’autres pays « du nord » s’opposant à cette mutualisation avant qu’une réduction significative des risques ne soit intervenue, alors même que cette réduction est déjà largement enclenchée, selon la BCE même. De plus, le surcroît de confiance que susciterait une telle mutualisation permettrait d’accélérer la réduction des créances douteuses, réduirait le risque de débordement d’une crise d’un pays à l’autre et serait un puissant stabilisateur du système.

Le Conseil européen de juin n’a pas non plus soutenu la suggestion d’un budget propre de la zone euro même dans sa forme a minima de la déclaration Merkel/Macron de Meseberg, qui prévoyait un montant trop faible pour être macro-économiquement significatif (selon la chancelière « dans le bas de la fourchette des nombres de milliards à 2 chiffres » sur sept ans) et pour lequel les décisions stratégiques seraient prises par « les pays de la zone euro », c’est-à-dire le collectif des ministres des Finances. Un revers pour le président Macron qui suggérait dans le discours de la Sorbonne une gouvernance articulée autour d’« un ministre commun et un contrôle parlementaire exigeant ».

Le refus de doter la zone euro d’une capacité budgétaire conséquente met le doigt sur une incohérence fondamentale. Le système bancaire a une fonction publique (paiement, épargne et crédit à l’économie et au secteur public) dont la valeur ajoutée dépasse largement la rentabilité financière.

Or, la résolution d’une crise bancaire engage les autorités européenne et nationale de façon asymétrique. Seules les autorités nationales disposent à ce stade d’une autonomie budgétaire permettant de soutenir la cohésion sociale et les activités économiques, alors que les banques déploient des activités transnationales et que les modalités de la résolution d’une crise bancaire se décident au niveau européen. Le mode de gouvernance vers laquelle l’Union continue à se diriger se fonde sur l’illusion que le niveau européen pourra durablement prévenir et gérer des crises financières de façon politiquement soutenable sans disposer d’une autonomie budgétaire substantielle dont l’utilisation se détache des contingences politiques nationales comme a pu le faire l’administration Obama en 2009 avec un plan de relance fédéral de 5 à 6 % du PIB, sous la seule responsabilité des chambres fédérales.

Certes, les gouvernements de la zone euro semblent disposés à renforcer le Mécanisme européen de stabilisation (MES), qui constitue une capacité budgétaire « européenne » censée amortir des chocs macroéconomiques ou financiers. Or, la gouvernance du MES est strictement intergouvernementale : ses engagements financiers restent soumis in fine à l’approbation des parlements nationaux. Elle ignore complètement la question de la démocratisation de la zone euro, notamment la responsabilité collective des ministres des Finances pour leurs décisions qui affectent tous les citoyens de la zone euro alors que chacun n’a qu’à assumer une responsabilité individuelle envers son parlement national.

Il en résulte des solutions suboptimales, au détriment des pays déficitaires, les autorités nationales étant en effet peu enclines, surtout en période de crise, à prendre en considération l’impact de leur action sur les pays voisins. Le MES ne remplace pas un instrument d’intervention communautaire.

Mais même des solutions coopératives qui sembleraient optimales du point de vue de la stabilité financière de la zone euro ne permettront ni de réconcilier les classes populaires avec la construction européenne, ni de stopper la montée des mouvements anti-européens. Pour sortir la construction de l’UEM de l’ornière et lui assurer un soutien large et durable, il faut aussi et avant tout changer le paradigme qui guide les politiques économiques nationales ou européenne et remettre la lutte contre les inégalités au centre des priorités. D’abord, il pourrait simplement s’agir de reprendre les recommandations du FMI ou de l’OCDE préconisant à l’Allemagne et aux Pays-Bas d’augmenter leurs investissements publics et de promouvoir des hausses de salaires plus fortes. Mais cela ne suffira de toute évidence pas à établir les fondements d’une Union sociale.

Olivier Bodin est économiste, Michael Vincent est expert en régulation financière et membre de l’observatoire de l’économie de la Fondation Jean-Jaurès. Publié sur EURACTIV

Octobre 2018

Continuité ou changement ? Première analyse de textes et questions au Président Juncker

(Article du Link n°41 d’Octobre 2014)

Le Président JUNCKER a élaboré des lettres de mission1 à l’intention des futurs commissaires et a adressé un message à l’ensemble du personnel. Ces premières adresses au personnel et aux futurs membres du collège annoncent « un nouveau départ » et sont, à ce titre, porteuses d’espoir.

Plus de « pouvoir-faire » à la Commission pour plus de résultats pour l’Europe et ses citoyens.

On note tout d’abord qu’il s’inscrit dans une certaine continuité quand il dit vouloir un recentrage sur le politique, mieux légiférer et mettre l’accent mis sur la subsidiarité.

Cependant le ton et les mots utilisés indiquent clairement qu’il souhaite prendre ses responsabilités et exercer son autorité à la tête de l’exécutif européen : « Je veux que la Commission soit plus que la simple somme de ses unités. Je veux placer ma présidence sous le signe de l’inclusion et organiser la Commission de telle sorte que nous puissions travailler en étroite collaboration: au profit d’un ensemble clair d’objectifs – ceux que j’ai exposés dans les orientations politiques pour la prochaine Commission, sur la base desquelles le Parlement européen m’a élu. ».

Par la même occasion, et sur le fond cette fois, il se revendique d’une vision politique. L’architecture fonctionnelle de la nouvelle Commission et la manière dont il a conduit les négociations avec les états membres laissent à penser qu’il souhaite s’éloigner de la dérive intergouvernementale précédente, qu’il souhaite une collégialité plus structurée et plus efficace, qu’il veuille redonner du prestige mais surtout du pouvoir-faire à la Commission.

S’agissant des grands défis que l’Europe doit relever, il utilise les mêmes mots que son prédécesseur, mais il en change le sens (et donne du sens) : « gérer une situation géopolitique très complexe, renforcer la reprise économique et construire une Europe unie qui génère croissance et emplois au profit des citoyens. ».

La reprise économique passe par la relance de l’Europe pour laquelle la Commission « reste à l’avantgarde ». Pour réussir il faut selon lui partager « une vision », « croire en l’Europe » et « croire qu’elle peut faire la différence ».

Il appelle à une mobilisation générale et fait de multiples références à la cohérence et au « collectif de travail »; Il voit la Commission comme « une équipe soudée », dans laquelle « les divisions administratives s’effacent ».

Connaissance et reconnaissance du savoir-faire et de l’engagement du personnel.

En disant « je sais » il fait référence à son expérience et à sa connaissance des Institutions, en particulier de la Commission: « Je sais que ce sont les personnes, et non les postes occupés, qui assurent le bon fonctionnement de cette institution et qui font toute la différence. Je sais que le changement représente un nouveau défi, et j’espère que vous apprécierez les perspectives passionnantes qu’il ouvre. Je sais votre dévouement. ».

Au-delà de la reconnaissance de la qualité de la fonction publique, il met l’accent sur la diversité des métiers qui la composent et sur la reconnaissance des compétences de chacun dans son « métier » :

« Et je suis profondément impressionné par la qualité de votre travail et la cohérence remarquable dont vous faites preuve dans son accomplissement. Je sais que votre dévouement est déterminant à cet égard. Des chauffeurs aux assistant(e)s, des administrateurs à la Secrétaire générale, en passant par les chefs d’unité – à tous les niveaux, j’ai pu voir à quoi tiennent la réputation d’excellence et la forte motivation qui caractérisent la fonction publique européenne.(…) Je compte sur vous, votre expérience et votre professionnalisme pour contribuer à mettre en œuvre ces changements, et me réjouis déjà de travailler avec vous. »

Cependant restent des points de fragilité (talon d’Achille ?) et des interrogations concernant la mobilisation des moyens :

Budget européen

Le Président Juncker a très vite annoncé qu’il souhaitait un recensement des fonds immédiatement mobilisables via les instruments financiers existants. Cela est nécessaire pour permettre une injection à très court terme de fonds pour une relance des investissements. Cependant, cet argent devra être remboursé à un moment ou un autre par les bénéficiaires privés ou publics. Cette enveloppe financière ne constitue pas une dotation additionnelle pour le budget communautaire.

Or ainsi que le Parlement européen l’a souligné à plusieurs reprises, notamment au moment des discussions en vue de l’adoption du cadre financier multi annuel « La survie même du budget européen exige de mettre fin à la dépendance réciproque qui le lie aux budgets nationaux : c’est le sens du combat du Parlement en faveur du retour à des ressources propres communautaires » (Alain Lamassoure). Cette discussion devait avoir lieu dans le cadre des négociations du cadre financier de l’UE 2014-2020, mais l’opposition de nombreux gouvernements a enterré le débat.

Nous espérons que les propositions de révision que la Commission devra présenter en 2016 permettront d’atteindre le double objectif d’un budget européen suffisamment doté et appuyé sur de vraies ressources propres, garantissant l’efficacité de l’action et l’indépendance des institutions européennes. Cet espoir est cependant douché quant au budget 2015: les EM proposent déjà des coupes par rapport à la proposition de la Commission, y compris dans les domaines prioritaires …

Les ressources humaines

L’approche décrite nous laisse espérer la mise en place d’une politique du personnel plus moderne : suivi de carrières, détection des talents, garantissant des parcours professionnels motivants et l’amélioration des compétences.

Le Président a indiqué vouloir rencontrer un grand nombre d’entre nous ; nous pensons qu’il faut en effet associer le personnel au changement, et même le rendre acteur de ce changement.

Une politique du personnel responsable doit maintenir de bonnes conditions de travail ,réduire les disparités, et stopper l’hémorragie organisée des effectifs qui frappe en aveugle, ce qui prive l’Institution de compétences fortes, d’une expertise précieuse et d’une mémoire nécessaire, et met en danger des pans entiers de l’action communautaire.

Architecture fonctionnelle/architecture administrative

L’organisation autour de priorités fortes qui transcendent les découpages administratifs constitue une approche intéressante mais qui doit être expliquée et validée. Le personnel des Institutions a subi deux réformes en 10 ans, ses représentants ont été marginalisés, et le dialogue social réduit à la portion congrue. Il faut combler le vide créé par la disparition du « ciment » reliant le personnel à sa tête politique.

Tout redécoupage peut nécessiter des ajustements, mais on ne peut faire l’impasse sur les motifs qui président à ces modifications et l’analyse coût /bénéfice qui en résulte: le cas le plus étrange et incompréhensible est celui du CCR qui est un centre de recherche et serait rattaché à l’EAC …

« Changer c’est facile, améliorer c’est plus difficile (GRASPE). » Il est important d’impliquer le personnel dans la conduite du changement et donc de rompre avec le passé où le personnel se voyait imposer des changements non discutés et surtout non compris.

Le plan Juncker c’est bien, l’initiative « New Deal for Europe », c’est mieux !

(Article du Link n°41 d’Octobre 2014)

Dans une interview, Mme Bernadette SEGOL, Secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES), demande au PE d’appuyer le plan du Président Juncker pour des investissements au niveau européen à hauteur de 300 milliards d’Euros en trois ans et de s’assurer que M. Juncker tienne son engagement. Sur un plan strictement quantitatif, le plan Juncker est très proche de l’ICE « New Deal for Europe »2 qui prévoit aussi un plan européen d’investissements à hauteur de 300/400 milliards d’Euros en trois ans.

Toutefois, il y a une différence substantielle entre le plan du président Juncker et l’ICE « New Deal for Europe »: En effet, la proposition du président prévoit de financer son plan à l’intérieur des ressources existantes, qu’il s’agisse de crédits provenant des Fonds structurels, de fonds levés par l’intermédiaire des partenariats publics/privés ou publics/publics, ou de crédits dont disposent les organismes de prêts au niveau européen, notamment la BEI.

L’innovation principale serait une augmentation du capital de la BEI. Selon les interprétations parues dans la presse, le Président Juncker aurait l’intention de mobiliser 80 milliards des Fonds structurels non utilisés auxquels s’ajouteraient 60 milliards de titres émis sur le marché par la BEI. Ces 60 milliards permettraient de générer des investissements privés jusqu’à 180 milliards. Les 40 milliards supplémentaires nécessaires pourraient venir de « projects bonds » sous forme de garantie de la BEI aux investisseurs privés.

Ce système de financement présente les mêmes inconvénients que celui du « Pacte pour la croissance et l’emploi » décidé par le Conseil européen de Juin 2012 pour un montant de 120 milliards d’Euros et qui est resté largement au stade d’un projet sur le papier. A cela s’ajoute une certaine « frilosité » dans l’octroi de financements de la part de la BEI, trop encline à protéger son rating de « triple A ».

A ce stade, le plan Juncker ne fait aucune mention de la nécessité d’octroyer de nouvelles ressources au budget européen (même s’il est fait référence au réexamen en 2016 du cadre financier multi annuel européen 2014-2020). En revanche, l’ICE « New Deal for Europe » prévoit l’octroi au budget européen de nouvelles ressources propres: taxe sur les transactions financières et/ou une taxe carbone. Plus immédiatement, les ressources nécessaires pourraient venir non seulement de « projects bonds » au niveau européen mais également de la création d’un nouvel instrument financier pour la zone Euro tel que préconisé dans la Communication de la Commission européenne du 28 Novembre 2012 pour une véritable UEM.

Il va sans dire que si l’initiative européenne3 arrivait à être soutenue par un million de citoyens européens, cela donnerait une véritable assise au plan Juncker, et pourrait peser en faveur d’une véritable mobilisation de fonds permettant d’obtenir des résultats pour la croissance et l’emploi.