L’Administration du SCIC doit se soucier de la santé au travail de son personnel

U4U a sollicité l’administration pour favoriser la participation des collègues du SCIC à une étude de l’Institut Pasteur concernant la santé auditive. Dans la réponse faite à U4U par l’administration, nous notons avec satisfaction que « la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier ». C’est pourquoi il est important pour le SCIC « d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance ». L’administration donc nous autorise à informer les interprètes du SCIC qu’elle est même favorable à leur participation à cette étude. L’AIPN, dans un esprit d’équité, s’engage à « répondre positivement à toutes les demandes reçues ». Néanmoins, nous pensons toujours – voir notre position ci-dessous – qu’une demande préalable du personnel n’était non seulement pas nécessaire mais qu’elle risquait de dissuader la participation des collègues à l’étude faite par l’Institut Pasteur. C’est la raison pour laquelle que U4U se réserve le droit de donner toutes les suites nécessaires pour défendre en cas de besoin les collègues souhaitant participer à cette étude.

Courriel d’information envoyé par U4U à l’ensemble du personnel du SCIC concernant sa participation à l’étude de l’Institut Pasteur sur la santé auditive :

Objet: L’Administration du SCIC se soucie-t-elle vraiment de la santé au travail de son personnel ?

Chers collègues,

Nous avons sollicité l’administration pour favoriser la participation des collègues du SCIC à une étude de l’Institut Pasteur concernant la santé auditive. Dans la réponse faite à U4U par l’administration, nous notons avec satisfaction que « la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier ».

C’est pourquoi il est important pour le SCIC « d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance ».

S’agissant de « la participation à l’étude de l’Institut Pasteur: l’administration n’a en effet nullement cherché à la rendre difficile ni à la décourager ». Et en aucun cas, les services de la DG HR ou du SCIC n’auraient « pas tenté de décourager cette participation ».

L’administration donc nous autorise à informer les interprètes du SCIC qu’elle est même favorable à leur participation à cette étude. L’AIPN, dans un esprit d’équité, s’engage à « répondre positivement à toutes les demandes reçues ».

La Directrice Générale du SCIC, Mme Ruiz Calavera, en copie de la réponse faite par la Direction générale des Ressources humaines, veillera à la stricte mise en œuvre de cette de cette position. U4U note avec satisfaction l’évolution positive de la réponse de la DG HR par rapport à la position initiale du SCIC. Néanmoins, nous pensons toujours – voir notre position ci-dessous – qu’une demande préalable du personnel n’était non seulement pas nécessaire mais qu’elle risquait de dissuader la participation des collègues à l’étude faite par l’Institut Pasteur.

C’est la raison pour laquelle que U4U se réserve le droit de donner toutes les suites nécessaires pour défendre en cas de besoin les collègues.

Georges Vlandas, Yves Caelen, Maria Lengenfelder & Annabelle Menendez Vallina

25/09/2025

**********

Réponse de l’administration à la demande de U4U visant à encourager les collègues du SCIC à participer à une étude de l’Institut Pasteur sur la santé auditive :

Objet: Note Institut Pasteur

Cher Georges, cher Yves, chère Annabelle, chère Maria,

Merci pour votre projet de note s’agissant de la participation de nos collègues à une étude de l’Institut Louis Pasteur. Entretemps, j’ai été informé par le SCIC qu’un tract a été circulé sur le sujet après notre discussion et j’en ai d’ailleurs reçu copie moi-même.

L’échange sur le tract avec le SCIC m’a permis de mieux comprendre la situation et l’approche adoptée par l’unité éthique de la DG HR, notre service médical et l’administration du SCIC.

Laissez-moi résumer cela. Je crois d’abord utile de rappeler que les efforts que nous déployons avec le service médical pour le suivi des interprètes, par l’analyse des risques qui sera bientôt lancée en coopération avec l’OIB et toutes les initiatives discutées avec les partenaires sociaux dans le cadre du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail) démontre que la Commission attache une grande importance à la santé de nos collègues en général et à la santé auditive des interprètes en particulier. Aussi et surtout, cinq ans après l’introduction des réunions hybrides et des plateformes au sein de la Commission, le SCIC continue d’appliquer le principe de précaution en réduisant la part de travail d’interprétation à partir des orateurs s’exprimant à distance.

Après consultation de mes collègues à la DG HR et au SCIC, il me semble qu’il y a eu un malentendu au sujet de la participation à l’étude de l’Institut Pasteur: l’administration n’a en effet nullement cherché à la rendre difficile ni à la décourager. Il n’a jamais été question non plus de modifier le champ d’application de la décision relative aux activités extérieures (2018/4048). Dans la mesure où la participation était rémunérée par l’Institut Louis Pasteur, sur la base des heures prestées, je souligne que la décision 4048 ne prévoit aucune distinction fondée sur le seuil de rémunération.

En réalité, avec le SCIC, nous avons souhaité clarifier à l’attention des interprètes la procédure à suivre pour participer à cette étude rémunérée par l’Institut Louis Pasteur. Je note que, dans ce cas précis, , étant donné que Louis Pasteur est une tierce partie, que l’étude ne relève pas directement de nos activités internes et que l’offre de Louis Pasteur prévoyait une rémunération (même si relativement modeste), il a été jugé qu’une autorisation via une décision fondée sur l’article 12b était nécessaire. Je note aussi que les 6 (peut-être même 7) demandes individuelles traitées à ce jour ont toutes reçu un accord dans un laps de temps très raisonnable. En aucun cas, les services de la DG HR ou du SCIC n’ont donc tenté de décourager cette participation.

Cela étant dit, en ce qui concerne l’étude en particulier, celle-ci n’a pas en tant que telle de valeur clinique comme le souligne lui-même l’Institut Louis Pasteur. D’après le service médical et les dires mêmes de l’institut comme ils m’ont été rapportés, il s’agit en effet d’une étude expérimentale qui constitue une source de recherche parmi d’autres dans le domaine de l’interprétation et de la santé auditive. Le service médical tiendra compte des résultats comme nous l’avons fait jusqu’à présent pour différentes recherches menées dans ce domaine.

Sur la base de ces éléments, j’espère que vous pourrez informer les interprètes qui vous ont contacté de la disposition favorable à leur participation, ainsi que du fait que l’AIPN, dans un esprit d’équité, a pu répondre positivement à toutes les demandes reçues.

J’ajoute la Directrice Générale du SCIC, Mme Ruiz Calavera, en copie de ma réponse.

Je voudrais vous demander si vous êtes d’accord que cet échange serve de base à l’information du personnel du SCIC, puisqu’il vaut réponse à vos interrogations et comme je suis conscient du fait que cet échange avait à la base une portée informelle.

Très cordialement,

Christian

Christian Roques

Deputy Director General DG HR in charge of Operations

DPC for HR

Direction générale « Ressources humaines et sécurité » (HR)

Commission européenne

107, rue de la Loi, 21ème étage

Tel. +32-2-299 50 79

24/09/2025

**********

Position de U4U : L’Administration du SCIC se soucie-t-elle vraiment de la santé au travail de son personnel ?

Depuis plusieurs années, les interprètes de la Commission européenne réclament, notamment par la voix de la délégation des interprètes, la mise en place d’une approche davantage proactive et préventive visant à la mise en place de conditions de travail respectueuses de leur santé auditive. Ce personnel réclame d’être mieux protégé du risque de pathologies et de séquelles médicales irréversibles qui pourraient être évitées. U4U s’est toujours engagée à leur côté, tout en favorisant le dialogue dans cette matière comme dans toutes les autres.

Dans ce contexte, U4U se réjouissait de l’annonce d’une étude indépendante par l’Institut Pasteur (un centre de recherche biomédicale de réputation internationale établi en France, où il bénéficie du statut de fondation privée reconnue d’utilité publique), sur l’impact du son comprimé sur la santé auditive des travailleurs.

Nous pensions évidemment que le SCIC mettrait tout en œuvre pour favoriser la participation de son personnel à cette initiative, et s’engagerait, par la suite, à suivre les recommandations qui y seraient formulées après avoir objectivé et compilé les faits rapportés par les utilisateurs de techniques faisant usage de son comprimé (dont les interprètes au sein des Institutions mais aussi d’employeur d’autres secteurs, et non exclusivement le personnel du SCIC).

Afin d’aider l’Institut Pasteur à obtenir un maximum de données permettant d’obtenir des résultats qui soient le plus fiables possibles, la possibilité de participer à l’étude de l’Institut Pasteur a été partagée, au début du mois de juillet 2025, par certains membres du personnel sur le ‘forum des interprètes’, encourageant à la plus grande participation et indiquant qu’un défraiement journalier serait octroyé.

Il nous semble évident que l’étude diligentée par l’Institut Pasteur relève d’une participation volontaire non rémunérée, même si des remboursements de frais sont proposés, et revêt une portée scientifique et d’utilité publique. La participation à une telle étude ne devrait donc en aucun cas être considérée comme « activité professionnelle » ou « activité extérieure nécessitant autorisation préalable » au sens des règles éthiques sur lesquelles nous revenons ci-dessous.

Nous avons donc été surpris par la réponse donnée dans un premier temps par une collègue en charge des questions éthiques à l’unité HR.F5 indiquant que la participation à cette étude pouvait se faire sans autorisation préalable, mais seulement à condition que les collègues concernés renoncent au défraiement proposé. Nous l’avons été encore davantage par la position de la correspondante HR du SCIC qui affirmait que, dès lors qu’un défraiement était proposé, une autorisation préalable était nécessaire pour pouvoir participer à cette étude, même si les collègues concernés renonçaient à ce défraiement.

De telles exigences nous semblent en contradiction avec le cadre règlementaire interne applicable à l’appréciation de la nécessité, ou non, d’introduire une déclaration préalable. La Décision de la Commission du 29 juin 2018 relative aux activités extérieures ne permet en effet pas d’appuyer les positions prises en la matière par la HR.F5 et par la HR.BC du SCIC.

Au regard de la définition d’activité extérieure figurant dans cette décision, il ne nous semble pas indispensable, en effet, de devoir impérativement vérifier si la participation à une étude scientifique en qualité de volontaire répond à la définition d’activité extérieure. Il nous paraît en effet, en poussant le raisonnement que serait celui de la Commission si elle devait appuyer cette position, que cela signifierait que devrait être traités de la même manière le don d’organe, le don de sperme ou de sang, la participation à des études marketing moyennant récompense sous forme de bons d’achat, etc. Toutes ces activités peuvent en effet être soumises à des défraiements qui n’ont pas le caractère de rémunération. Il nous paraît peu probable que l’administration ait en vue de soumettre toutes ses « activités » à des demandes d’autorisations préalables, créant une charge de travail déraisonnable et disproportionnée pour ses propres agents.

Par ailleurs, l’article 4 de la Décision relative aux activités extérieures prévoit expressément que de telles activités ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation préalable dès lors qu’elles sont présumées ne pas entraver l’exercice des fonctions du personnel concerné.

En effet :

- La participation n’est pas rémunérée ni ne génère un revenu comme expliqué ci-avant (d’ailleurs, l’article 7 desdites règles prévoit même expressément que des remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond règlementaire concernant les rémunérations) ;

- Elle n’est ni faite à titre professionnel (il ne faut pas être membre du personnel du SCIC pour être éligible à participer) ni n’est organisée par une entité commerciale ;

- Elle est organisée en dehors des heures de travail ;

- L’impartialité et l’objectivité du membre du personnel ne saurait en être atteinte, notamment en raison de divergence d’intérêts avec l’Institution ;

- La participation ne saurait être considérée comme portant atteinte à la réputation ou aux intérêts de l’Institution ;

- Les autres obligations prévues par le Statut sont remplies.

À l’examen des exemples fournis au paragraphe 3 dudit article, on ne peut d’ailleurs que confirmer qu’une telle participation est bien visée par cette dérogation.

Plusieurs des collègues concernés nous ont indiqué qu’ils craignaient (que ce soit à tort ou à raison n’importe pas en la matière), en introduisant une demande de participation à cette étude dans Sysper, de se le voir reprocher par leur hiérarchie. Il nous semble hélas que ces interventions de l’administration sur le ‘forum des interprètes’ sont non seulement erronées mais qu’elles risquent aussi d’avoir pour conséquence de renforcer cette crainte et de limiter la participation des collègues concernés à l’étude proposée.

Des contacts que nous avons eus avec ces collègues, il semble en effet que certains d’entre eux pensent, au vu de la demande qui leur est adressée d’introduire une demande d’autorisation préalable, que l’administration puisse a minima considérer la participation à cette étude de manière suspicieuse, voire la considérer comme portant atteinte aux intérêts de l’Institution.

Nous ne voulons évidemment pas croire que ce soit le cas, dans la mesure où il nous semble inconcevable que la Commission n’entende pas encourager une étude qui serait utile pour l’aider à protéger la santé de son personnel et examiner sérieusement les résultats de cette étude menée à grande échelle par un organisme indépendant. L’administration devrait donc dans ce cas favoriser, ou à tout le moins ne pas faire obstacle, au déroulement d’une telle étude.

Dans la mesure où nous considérons que cette étude devrait aussi bénéficier à la Commission dans la mise en œuvre de son devoir de sollicitude envers le personnel concerné, mais aussi dans son devoir de remplir ses obligations au regard des règles relevant de l’ordre public pénal social belge auquel aucun employeur, en ce compris une organisation internationale bénéficiant de l’immunité de juridiction, ne saurait déroger, il nous semble important de vous demander de clarifier la situation.

Nous demandons aux services compétents de la Commission, et ceci de manière pressante :

- De clarifier les règles applicables et de confirmer au personnel concerné qu’il n’y a pas lieu de demander d’autorisation préalable pour participer à l’étude proposée par l’Institut Pasteur ;

De soutenir explicitement et publiquement la participation du personnel à cette étude, dans la mesure où ses résultats ne pourront qu’aider la Commission à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé auditive de ses interprètes.

Dernières nouvelles: interprètes et santé

Reconnaissance de maladie professionnelle pour problèmes auditifs

Deux collègues interprètes, membres de l’US, ont bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une exposition à du mauvais son digital au travail.

Nous espérons que la Commission et notamment le SCIC en concluent qu’il est indispensable de garantir une qualité de son non-délétère, aussi dans les réunions en ligne et hybrides.

Externalisation d’une partie de l’interprétation à des conditions de travail en dessous du niveau actuel au Conseil européen

Si vous avez participé à une réunion avec interprétation des institutions européennes, vous avez probablement déjà profité du Service Commun d’Interprétation de la Communauté Européenne, du SCIC.

Cette DG de la Commission fournit aussi l’interprétation pour le Conseil ainsi que pour le CESE et le CdR, l’EIB, les agences et certaines grandes conférences – moyennant paiement. (Le SCIC est donc l’une des rares DGs dont le budget dépend en partie de ses prestations en dehors de la Commission Européenne.)

Cette coopération a duré de nombreuses années. Le SCIC est le plus grand service d’interprétation du monde et travaille avec un pool délimité et expérimenté d’interprètes, interprètes fonctionnaires et AIC accrédités (Auxiliaire Interprète de Conférence, communément appelées « interprètes freelance »).

Il fournit un service de qualité grâce à de bonnes conditions de travail issues d’un dialogue social équilibré et rodé, garantie d’un service de qualité, de continuité et confidentialité avec une bonne intégration des nouveaux collègues,ces derniers étant épaulés par les plus expérimentés.

Les « institutions clientes », en premier lieu le Conseil, le plus important client, achètent les services du SCIC (selon les modalités du Service Level Agreement, SLA), ils ne considèrent pas les interprètes comme leur personnel, même si ces derniers travaillent pour eux depuis des années.

Malgré des sondages toujours positifs sur la qualité, le Conseil a lancé l’année passée un appel d’offres pour externaliser l’interprétation pour une partie de ses réunions.

L’idée était d’externaliser les réunions pour le Président du Conseil, le Conseil Européen, le Coreper I, les Conseils de ministres sous le Coreper I, le Comité Spécial Agriculture et les Trilogues (ce qui correspond environ à 10% des réunions du Conseil). Ces réunions comprennent donc même des Conseils de ministres – mais pas les groupes de travail techniques préparatoires.

Quelques questions se posent :

Pourquoi cet abandon partiel face à un prestataire institutionnel rodé et expérimenté qui a fidèlement fourni un excellent service durant tant d’années ?

S’agit-il uniquement de questions de finances ou de conditions de travail trop « avantageuses » pour le personnel ? L’appel mentionne l’introduction de nouvelles technologies selon les attentes des clients. – En faisant l’économie d’un dialogue social ?

En plus, il y a quelques points discordants dans l’affaire.

Pour les interprètes, à toute première vue, les conditions ne semblent pas si mauvaises – tant qu’on fait abstraction des impôts, des contributions à la retraite, de l’assurance maladie, des conditions de voyage et de logement, de l’indexation annuelle des revenus, des conditions d’annulation, les formations. Et à l’inverse du SCIC, des heures supplémentaires payées (volontaires) sont prévues, ce qui implique que la charge de travail peut être de fait trop grande et que le repos doit se faire durant un autre jour de travail potentiel. En clair, ce système ne pourrait pas fonctionner pour un personnel fonctionnaires.

L’aspect le plus inquiétant est la création de conditions de travail hors tout dialogue social et qui n’ont pas la prétention d’être un cadre complet.

De ce fait, cela créé une pression sur les conditions de travail au SCIC.

Il est clair qu’un free-lance a le droit de travailler où il veut, mais dans ce contexte, il est évident aussi que cette situation risque de diviser les collègues entre ceux qui acceptent cet appel d’offres et ceux qui considèrent cette initiative comme une manœuvre inouïe du Conseil – d’autant plus que ces nouvelles conditions de travail crées hors dialogue social viennent tout juste avant la renégociation du SLA avec le Conseil et la refonte des conditions de travail du SCIC (« l’Accord »).

Et pour ce qui est des autres aspects qui sont aussi pertinents pour les utilisateurs de ce service (personnel des institutions, participants de coférences, états membres) :

Qu’en est-il de la qualité ?

Le gagnant de l’appel d’offres, un consortium privé « Fluent Planet », recrute sur le marché libre des interprètes pour chaque réunion respective. Contrairement aux institutions, le prestataire ne procède pas à un test de qualité. Indirectement, il utilise les tests effectués par d’autres organisations en demandant de l’expérience auprès de ces dernières.

Cette façon de procéder interroge.

Ensuite, comment un interprète est-il censé interpréter un Conseil de ministres s’il n’a jamais vu de près un groupe de travail pour un sujet correspondant ?

Pourtant, l’interprétation, le fondement du multilinguisme, principe ancré dans les traités, a seulement une plus-value si elle est bonne. Autrement elle nuit au but qu’elle devrait servir.

Qu’en est-il de la confidentialité ?

Cette externalisation est pour le moins étonnante, vu l’importance que le Conseil accorde à la sécurité et la confidentialité.

À partir de juillet 2025, en tant qu’utilisateurs de services d’interprétation au Conseil, selon la réunion, vous risquez donc de ne pas avoir la voix de vos interprètes habituels à l’oreille, mais celle du nouveau prestataire de services.

Il semblerait que bon nombre de Représentations Permanentes (représentant un grand groupe d’utilisateurs, les états membres) n’étaient même pas au courant de l’intention de replacer les interprètes habituels, ayant fait leurs preuves.

Ceci est un appel à votre égard. Soyez en conscients, écoutez avec attention et n’hésitez pas de donner un feedback le cas échéant.

Changement de l’équipe de la Délégation des Interprètes

Au SCIC, au bout de trois ans, le mandat de la Délégation des Interprètes (DI) a touché à sa fin et une nouvelle Délégation a été élue. Quatre représentants de l’ancienne DI sont réélus, garantissant la continuité nécessaire, cinq nouveaux membres viennent compléter l’ équipe. Le mandat de la DI sortante a été très intense. En plus du travail habituel (information et accompagnement des collègues, travail avec l’administration dans les comités conjoints technique et de monitoring sur le congé, accès à la profession, missions etc.), cette DI a aussi mené à bien plusieurs grandes négociations :

– Elle a permis de gérer au mieux la sortie de la pandémie (grâce aux « Temporary Provisions » et au retour à trois en cabine), et pour le SCIC de regagner, en peu de temps, un niveau de travail proche de celui d’avant la pandémie.

– En outre, la DI a pris part aux négociations pour définir les conditions de travail en distantiel et en hybride avec un projet pilote pour les Comités (CESE et CdR), l’actualisation des IPA (Intérim Programming Arrangements) ainsi qu’un projet pilote généralisé défini dans les UPA (Updated Programming Arrangements). Ces dernières négociations ont été difficiles et longues, marquées d’un arrêt de 3 mois au printemps et en juin dernier par un arrêt unilatéral de la part de l’administration. Elles ont été débloquées grâce au soutien des interprètes réunis en Assemblée Générale (AG) et aussi grâce à la lettre de tous les syndicats. Les UPA sont appliqués depuis le 11 novembre, cependant, certains points sont encore à finaliser (application à tous les domaines, y compris missions, audits, screenings, consécutives et profils de langues rares ainsi qu’à toutes les Institutions desservies par le SCIC, donc aussi au Conseil). Il reste à espérer que l’application se fasse de bonne foi. Miner le système négocié en introduisant un amalgame de réunions présentielles et hybrides (présentielle avec l’indication « Ne pas interpréter le contenu en ligne » sape le concept de Distant Speaking Time DST et le principe de remédiation et mitigation comme chevilles ouvrières du système) ne peut pas être une approche voulue.

– Un sujet qui a marqué cette période était le son potentiellement délétère des plateformes qui dans le monde entier pose un problème à la communauté des interprètes. Il a poussé la DI à découvrir de nouveaux territoires, elle a fini par obtenir l’instauration du Groupe de Santé et Sécurité, HSG, qui permet à la DI, à l’administration du SCIC et au service médical d’aborder les sujets pertinents. En créant le réseau des antennes, la DI sortante a tenu à impliquer de façon active toutes les unités linguistiques, aussi celles qui n’avaient pas de représentant parmi les 9 membres de la DI.

– Elle a eu à cœur de renouer les relations avec le CLP et aussi avec le CPPT, d’établir un contact régulier avec la Délégation du Parlement Européen et la Délégation des interprètes AIC et d’impliquer ces derniers de façon systématique dans les négociations.

Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle Délégation, les enjeux sont élevés (renégociation des conditions de travail définies dans l’Accord de 1987) et avec l’avènement de nouvelles technologies et formes de travail, (distantiel et hub) techniques et exigeants.

SCIC, réunions hybrides : accord sur une phase pilote

Au SCIC, la Délégation des interprètes et la hiérarchie ont conclu le 12 juillet un accord sur une phase pilote pour les réunions hybrides sur plateforme (réunions avec participation présentielle et distancielle).

Pour rappel, les négociations ont duré quasiment un an, avec une pause de presque 3 mois et un arrêt unilatéral décrété fin mai par la Directrice générale. Grâce à la lettre de tous les syndicats et surtout grâce à la Résolution de l’Assemblée Générale des interprètes fonctionnaires et un vote de soutien des interprètes AIC[1], les négociations ont repris, le 12 juillet : elles ont enfin donné lieu à un accord pour une phase pilote.

[1] AIC : Agents Interprètes de Conférences

Malheureusement, malgré l’insistance de la Délégation des interprètes, le problème de base, le son des plateformes potentiellement délétère, dangereux pour la santé auditive, n’est pas résolu dans le texte.

Comme la hiérarchie du SCIC a toujours affirmé que le blocage se situait au-dessus d’elle, il faut espérer que le poste de Commissaire responsable pour le SCIC sera occupé par une personne sensible à la santé et la sécurité au travail ayant le courage de résoudre le problème à la base.

Dans la situation actuelle, la seule option était la limitation de l’exposition.

L’accord trouvé est certes un pis-aller, mais tous les éléments sont réunis pour que l’approche puisse fonctionner, à condition que certains aspects soient clôturés avant le début de la phase pilote le 1er novembre. Le protocole sur le son et le protocole sur le suivi des pathologies auditives devront être terminés et il faut encore trouver des solutions pour les domaines qui sont actuellement exclus de l’accord: Il est essentiel que les interprètes bénéficient d’une protection dans toutes les institutions où ils travaillent (donc à la Commission, au CESE, au CdR et aussi au Conseil) et aussi dans les domaines qui sont actuellement exemptés, à savoir les missions, les audits, les screenings, les consécutives et les profils de langues rares. Il reste à espérer qu’une solution satisfaisante sera trouvé pour le 1er novembre. C’est possible comme le démontre l’accord conclu sur le même sujet au Parlement européen. Le texte de l’accord sera soumis à l’approbation des interprètes lors d’une assemblée générale (AG) fin septembre, un deuxième vote est envisagé pour la fin de la phase pilote, fin avril.

Négociations au SCIC dans l’impasse

Les interprètes ont tenu une Assemblée Générale le 14 juin 2024

Le Parlement Européen a réussi à intégrer les réunions sur plateforme dans les conditions de travail. Il a fixé des règles assez claires pour les microphones des participants afin de garantir un son correct et la charge de travail prend en considération la charge mentale accrue. Malheureusement, au SCIC, après presqu’un an, les négociations sur ce même sujet n’arrivent pas à aboutir.

Depuis la réunion de négociation du 2 février et malgré la demande de la Délégation des Interprètes, il n’y a pas eu de réunion de négociation officielle pendant 3,5 mois.

Les discussions s’étaient toujours basées sur un projet de texte de la Délégation des Interprètes, étant donné que la hiérarchie n’avait pas soumis de projet de texte complet. La solution proposée par la DI peut servir les besoins du SCIC, y compris du Planning, protègerait la santé et la sécurité des interprètes et des participants aux réunions et, de surcroît, serait plus économique que les règles actuelles (entre septembre 23 et février 24, elle aurait permis d’économiser 2,2 millions d’euro).

Ce n’est que vendredi passé, le 24 mai, que les négociations ont repris. Une semaine avant, la hiérarchie avait enfin fourni un projet de texte – mais qui « oublie « des acquis des négociations du 2 février, rajoute un paquet « surprise » de catégories de réunions qui seraient exemptées des règles et reprend une disposition clé (limitation d’exposition en jours par semaine) uniquement pour la phase pilote de 6 mois.

Il semblerait que le SCIC souhaite intégrer une nouvelle façon de travailler (l’interprétation sur plateforme) sans autre forme de procès :

- sans garantir la sécurité des employés (pas de garantie de bon son, donc de la santé auditive),

- sans vouloir véritablement limiter l’exposition (c’est de toute façon le pis-aller),

- sans prendre en compte la charge cognitive accrue.

La Délégation des Interprètes a négocié de bonne foi et a encore fait des concessions à la hiérarchie où elle a pu.

Le texte « final » envoyé par la hiérarchie ne montre pas une volonté d’aboutir.

Les syndicats appuient la Délégation des Interprètes qui a demandé une nouvelle réunion de négociations. Une résolution a été votée en ce sens lors de leur AG.

Mais c’est clairement la solution qui serait préférable pour tous les concernés.

Nous voulons éviter que les solutions dans ce dossier passent par une action sociale. Nous préconisons toujours la résolution des

Le Parlement Européen a réussi à intégrer les réunions sur plateforme dans les conditions de travail. Il a fixé des règles assez claires pour les microphones des participants afin de garantir un son correct et la charge de travail prend en considération la charge mentale accrue. Malheureusement, au SCIC, après presqu’un an, les négociations sur ce même sujet n’arrivent pas à aboutir.

Depuis la réunion de négociation du 2 février et malgré la demande de la Délégation des Interprètes, il n’y a pas eu de réunion de négociation officielle pendant 3,5 mois.

Les discussions s’étaient toujours basées sur un projet de texte de la Délégation des Interprètes, étant donné que la hiérarchie n’avait pas soumis de projet de texte complet. La solution proposée par la DI peut servir les besoins du SCIC, y compris du Planning, protègerait la santé et la sécurité des interprètes et des participants aux réunions et, de surcroît, serait plus économique que les règles actuelles (entre septembre 23 et février 24, elle aurait permis d’économiser 2,2 millions d’euro).

Ce n’est que vendredi passé, le 24 mai, que les négociations ont repris. Une semaine avant, la hiérarchie avait enfin fourni un projet de texte – mais qui « oublie « des acquis des négociations du 2 février, rajoute un paquet « surprise » de catégories de réunions qui seraient exemptées des règles et reprend une disposition clé (limitation d’exposition en jours par semaine) uniquement pour la phase pilote de 6 mois.

Il semblerait que le SCIC souhaite intégrer une nouvelle façon de travailler (l’interprétation sur plateforme) sans autre forme de procès :

- sans garantir la sécurité des employés (pas de garantie de bon son, donc de la santé auditive),

- sans vouloir véritablement limiter l’exposition (c’est de toute façon le pis-aller),

- sans prendre en compte la charge cognitive accrue.

La Délégation des Interprètes a négocié de bonne foi et a encore fait des concessions à la hiérarchie où elle a pu.

Le texte « final » envoyé par la hiérarchie ne montre pas une volonté d’aboutir.

Les syndicats appuient la Délégation des Interprètes qui a demandé une nouvelle réunion de négociations. Une résolution a été votée en ce sens lors de leur AG.

Mais c’est clairement la solution qui serait préférable pour tous les concernés.

Nous voulons éviter que les solutions dans ce dossier passent par une action sociale. Nous préconisons toujours la résolution des problèmes grâce au dialogue social.

L’Assemblée générale des interprètes permanents de la DG SCIC s’est réunie le 14 juin 2024

Résolution

- Déplore la décision du directeur général de la DG SCIC de rompre unilatéralement les

négociations et d’imposer des conditions de travail aux plateformes au mépris du dialogue

social. - Exprime sa détermination à continuer à fournir une interprétation de haute qualité et à

contribuer à ce que la DG SCIC reste à la fois un service public viable et durable et un employeur attrayant offrant des conditions de travail comparables à celles d’autres institutions. La qualité, la fiabilité et la sécurité sont impossibles sans un son sûr. - Confirme que les conditions de travail sur les plateformes doivent garantir la santé auditive

et la sécurité des interprètes en tenant compte de la charge cognitive, conformément à l’article 13 de la Charte européenne des droits de l’homme.

Droits fondamentaux, la directive 89/391 du Conseil et les articles 5 et 6 de la décision C (2006) 1623 de la Commission. - Note que le Parlement européen et la Cour de justice ont introduit des protocoles sonores

incluant l’utilisation de périphériques agréés comme condition sine qua non pour que les

interprètes puissent faire leur travail en toute sécurité. - Déplore que les recommandations du CPPT publiées le 16 février 2023 n’aient toujours pas été mises en œuvre un an plus tard.

- Exige l’égalité de traitement en accordant le même niveau de protection aux interprètes dans les SCIC que dans les autres institutions.

- Soutient qu’une nouvelle technologie telle que les plates-formes de traduction simultanée ne peut être déployée avant qu’une analyse des risques ne soit effectuée et qu’un registre complet, consolidé et fiable des cas de pathologies auditives signalés par les interprètes ne soit établi. Aucune de ces deux conditions n’est actuellement remplie et il s’agit d’obligations légales.

- Considère qu’en l’absence de preuve que les plates-formes sont sûres pour les interprètes, les niveaux d’exposition ne devraient pas être augmentés au-delà des niveaux actuels. (Principe de précaution)

- Charge la délégation des interprètes de préparer à l’avance une campagne de sensibilisation afin de contribuer de manière décisive à un changement de comportement dans l’utilisation des périphériques agréés, avec en toile de fond les interruptions de service potentielles, de manière à ce que nos clients ne soient pas surpris.

- Demande à la direction de retourner à la table des négociations.

- Confirme le mandat de négociation de la délégation dans son intégralité.

- Mandate la délégation des interprètes, en cas de non-reprise des négociations, pour organiser un référendum afin de décider s’il y a lieu de mener une action syndicale dans le cadre des réunions hybrides. L’action syndicale consisterait en une approche « work-to-rule », sans interprétation des participants éloignés dans toutes les réunions hybrides.

des réunions hybrides simultanées sur Interactio. - En cas de référendum positif, mandate la délégation des interprètes, en tant que

représentant élu de tous les interprètes permanents du SCIC, pour prendre contact avec les

syndicats et leur demander d’enregistrer un référendum.

Le préavis de grève a pour but de ramener la direction à la table des négociations et de parvenir à un accord équilibré et acceptable pour les deux parties

Santé auditive des interprètes

Des reconnaissances d’accident de travail qui laissent apparaître des risques insuffisamment pris en compte.

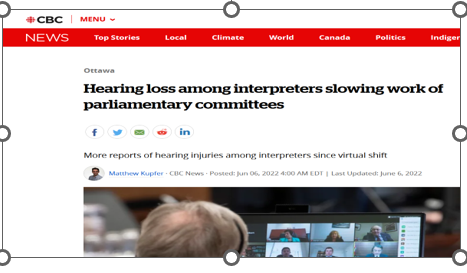

Dans les derniers mois, notre organisation a accompagné plusieurs interprètes dans des dossiers concernant des problèmes auditifs consécutifs à l’usage de matériel de sonorisation (casques, micros, plateformes de sonorisation) dans le cadre de leur profession. De même, U4U a participé activement au dialogue social visant à garantir des bonnes conditions de travail des interprètes au Parlement européen et à la Commission.

La reconnaissance récente de plusieurs accidents de travail liés tant à des chocs acoustiques qu’à des effets Larsen marque une étape importante pour notre combat, mené en collaboration avec d’autres organisations syndicales et avec la délégation des interprètes, pour une prise en compte multi-dimensionnelle de ce phénomène. Nous continuerons donc à nous battre pour une indemnisation juste des incapacités de travail et des dommages de santé subis par les interprètes mais aussi pour le renforcement des mesures de prévention, pour la mise en place d’études de risques conduites à un niveau professionnel et pour la modernisation des installations sonores.

S’ils concernent au premier chef les interprètes, il est à noter que ces risques particuliers peuvent aussi concerner tous nos collègues, dans la mesure où l’utilisation des casques et des microphones est devenue beaucoup plus répandue depuis la généralisation du télétravail et des réunions à distance.

Nous continuerons donc à suivre ce dossier avec toute l’attention requise.

L’origine acoustique de la « Zoom fatigue » – 2e partie : solutions

Depuis la pandémie, U4U suit le problème du son lors des vidéoconférences et le risque pour la santé auditive et le stress qui en découle. Le sujet touche tout particulièrement les interprètes, mais aussi tous ceux qui utilisent les vidéoconférences comme outil de travail au quotidien – pour ainsi dire nous tous. Nous savons tous que les conférences en ligne sont fatigantes. Si les avantages qu’elles présentent sont nombreux, nous avons du mal à identifier l’origine du stress qu’elles engendrent.

Dans notre dernière édition, nous nous sommes penchés sur la caisse, le son fortement manipulé de ces conférences. Aujourd’hui, nous vous présentons des solutions.

Un article d’Andrea Caniato, interprète de conférences accrédité auprès des institutions européennes, consultant et coach vocal certifié (Physiologie appliquée de la voix).

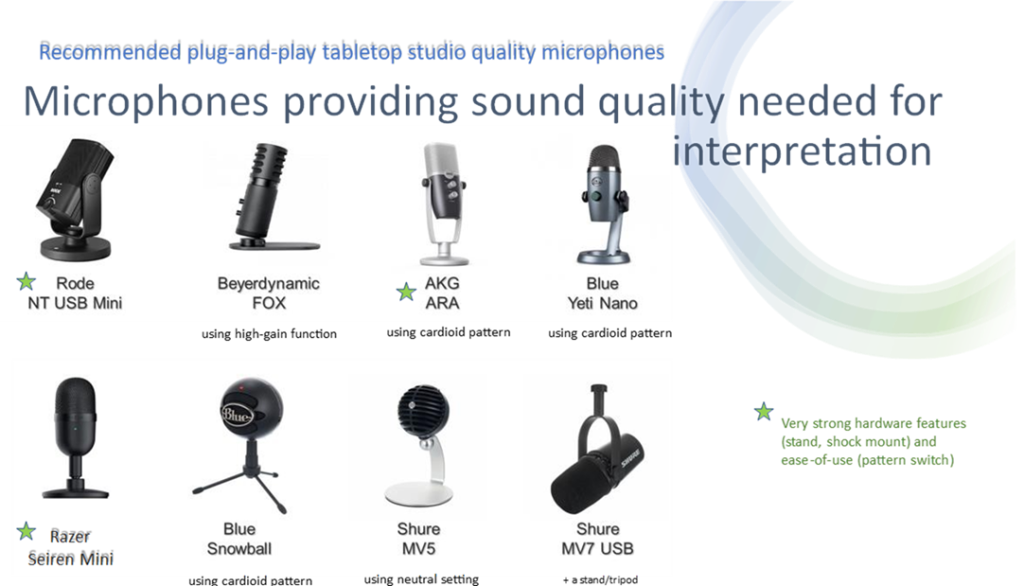

Les plateformes de vidéoconférence sont conçues pour manipuler et modifier par défaut la façon dont vous vous exprimez. De nombreuses personnes, y compris un nombre inquiétant de professionnels de l’audiovisuel, croient encore que la faible qualité du « son Internet » est due à l’instabilité de l’Internet et aux problèmes de connectivité. Pourtant, un son de bonne qualité n’utilise pas beaucoup de bande passante[1] et est facilement réalisable à notre époque. La véritable raison pour laquelle les appels vidéo sont entachés d’un son faible, distant, plat et désagréable a été expliquée plus haut et est liée à la manière dont les plateformes sont conçues (suppression du bruit, contrôle automatique du gain, politiques injustifiées de faible débit), ainsi qu’au type de microphones utilisés pour participer aux réunions en ligne : microphones intégrés dans les ordinateurs portables et les appareils mobiles, casques de vidéoconférence avec microphones à perche (y compris les modèles « recommandés »), microphones de table centraux des salles de vidéoconférence, etc. Tous ces éléments sont conçus pour « améliorer » ou « optimiser » la voix. Cette idée peut sembler louable au profane, et c’est pourquoi d’énormes quantités de nouveaux appareils sont vendus chaque jour pour satisfaire ce besoin artificiellement créé. Mais 95 % de ces traitements sont inutiles et injustifiés, car ils créent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Il en va du son comme du poisson frais : sa qualité ne peut être préservée que grâce à une « chaîne du froid » qui fonctionne bien, et ne peut être « améliorée » ni restaurée après avoir été endommagée. Si une réduction du bruit réalisée par IA garantit souvent que votre voix sera entendue même si vous n’utilisez pas le matériel adéquat, une reproduction naturelle et plus fidèle de votre voix réelle encouragera les gens à écouter réellement ce que vous avez à dire.

Mais est-il possible d’obtenir un son de haute qualité via l’Internet ?

La réponse est oui. C’est à la fois possible et pas particulièrement difficile. Tout ce que vous avez à faire, c’est de configurer une plateforme de vidéoconférence appropriée en utilisant les bons paramètres et d’utiliser un véritable microphone de baladodiffusion autonome et prêt à l’emploi. Les solutions satisfaisantes commencent à partir de 25 € et sont disponibles en abondance dans tous les magasins en ligne.

Commençons par la plateforme. Pour que votre voix soit entendue en haute définition, vous devez être à même de désactiver les paramètres par défaut qui déclenchent un traitement indésirable. Toutes les plateformes de vidéoconférence ne le permettent pas, car elles semblent vous tenir pour incapable de brancher un microphone de qualité suffisante sur votre connecteur USB.

Voici une liste de plateformes qui permettront d’obtenir un son de qualité radiodiffusion :

1) De loin le plus performant : Zoom, en mode Hi-fi.

Lorsque le mode Hifi est activé dans Zoom, Zoom ne traite pas votre entrée et diffuse le son exactement tel qu’il est capté par votre microphone. Cette fonction a été développée au cours de l’été 2020 pour permettre à de prestigieuses écoles de musique aux États-Unis d’enseigner la musique pendant le confinement de Covid-19. Une fois que vous aurez branché un bon microphone, vous pourrez obtenir le même son qu’à la télévision ou, si vous utilisez un microphone de baladodiffusion (disponible à partir de 30 €), la même qualité qu’à la radio. C’est vraiment une bonne chose.

La fonction Hifi est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’une version à jour de l’application Zoom pour Windows ou Mac. Elle ne fonctionne pas à partir de votre navigateur internet. Elle a été testée avec succès pendant plus de 3 ans dans des laboratoires et au cours de milliers de webinaires et il n’y a absolument aucune contre-indication, même en ce qui concerne l’utilisation à domicile. Elle ne nécessitera pas une bande passante trop importante (c’est la vidéo, et non l’audio, qui consomme la plus grande part de votre bande passante) ; elle ne fera pas planter votre ordinateur et vous n’aurez pas à insonoriser votre bureau pour pouvoir l’utiliser[2]. Le fait de parler à 30 cm du microphone réduira automatiquement l’impact de tout bruit de fond dans votre pièce d’environ 90 %, et, quel que soit le bruit de fond capté par le microphone[3], il ne gênera pas vos auditeurs parce qu’il ne sera pas gonflé ni rendu plus agressif par le traitement dû à l’IA que vous aurez désactivé.

Zoom HiFi est également disponible sur mobiles, mais ses performances ne sont pas comparables à celles que l’on peut obtenir en utilisant un ordinateur personnel.

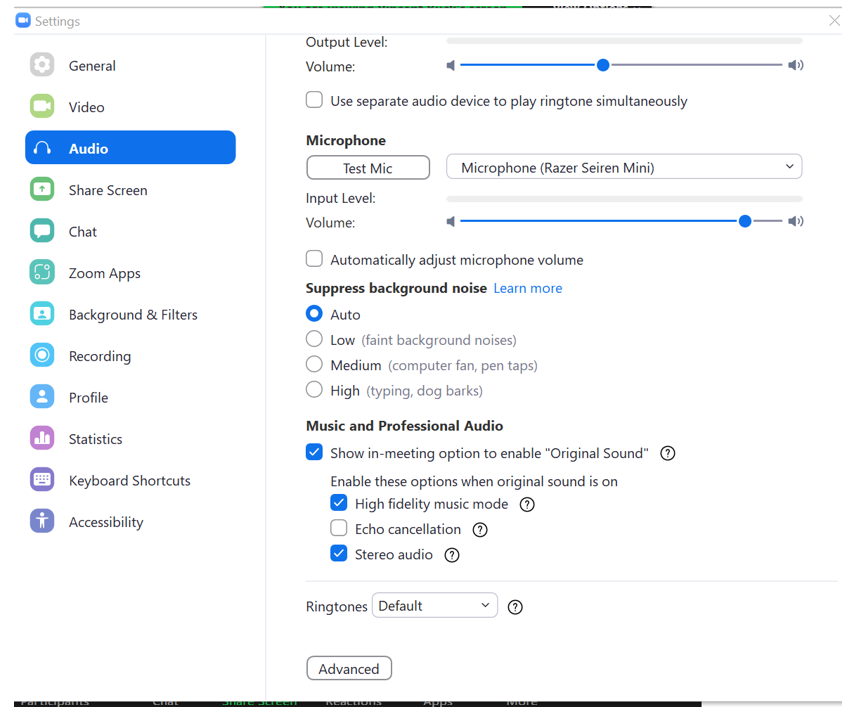

Voici les cases que vous devez cocher et décocher sous « Paramètres audio:

Veuillez noter que toutes les formes de contrôle automatique du gain, de suppression du bruit, etc. doivent être désactivées ou neutralisées en les décochant ou en les réglant sur « auto ».

Notez également que vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous utilisez un casque (quel qu’il soit) plutôt que des haut-parleurs d’ordinateur, car cela vous permettra de désactiver la « suppression d’écho » et d’améliorer encore la qualité du son que vous produisez.

N’oubliez pas non plus que si vous branchez un microphone de mauvaise qualité (écouteurs, microphone intégré de l’iPad, casque pour centre d’appel, etc.) dans Zoom HiFi, vous entendrez simplement le son de mauvaise qualité produit par votre microphone inadéquat. N’oubliez pas non plus qu’un bouton « Son original » apparaît sur l’écran d’appel principal lorsque le « Mode Musique » est activé. Vous devez également appuyer sur ce bouton pour activer correctement le son Hi-Fi.

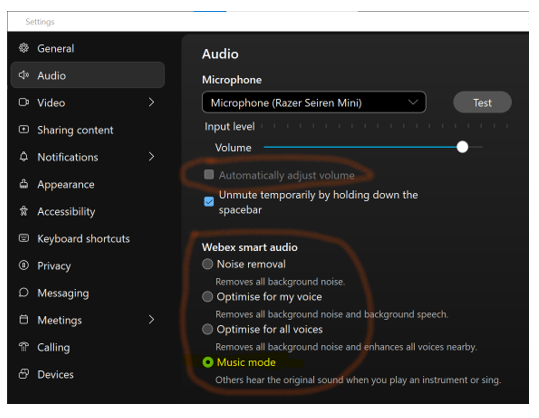

2) Sur les talons de Zoom HiFi : Webex en mode musical

Le mode musique a été introduit dans Cisco Webex il y a environ un an. Bien que le son ne soit pas aussi convaincant que celui de Zoom HiFi, il vaut la peine d’être activé si vous voulez passer pour un véritable être humain. Le résultat est tout à fait acceptable lorsqu’un microphone de qualité acceptable est utilisé. L’activation du mode musique sur Webex est également plus simple que sur Zoom : il suffit de s’assurer que la fonction de contrôle automatique du gain est désactivée et de cocher la case « Music Mode ». Dans les « paramètres avancés », assurez-vous de contourner complètement les pilotes audio de votre ordinateur.

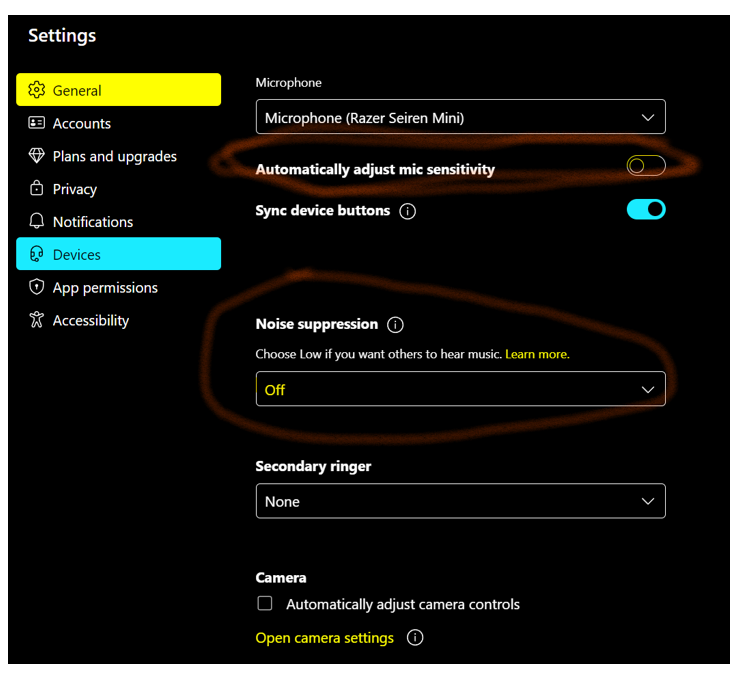

3) Promettre la lune, mais sans la décrocher, la faute à VOTRE connexion : MS Teams

MS Teams a introduit un nouveau mode High Fidelity Music vers la fin de l’année 2021 et affirme que si ce mode est activé, une fréquence d’échantillonnage de 32kHz à 128 kbit/s est mis à disposition « lorsque la bande passante du réseau le permet ». Mais lorsque le réseau ne le permet pas, « le débit peut être réduit jusqu’à 48 kbit/s et Teams produira toujours un son de bonne qualité » (source : https://support.microsoft.com). Les tests d’écoute montrent que, contrairement à Zoom et Webex, MS Teams ne considérera probablement jamais que la bande passante est suffisante pour augmenter le débit jusqu’au niveau requis. Même avec une connexion à haut débit et un très bon microphone, le son de MS Teams « haute-fidélité » est meilleur que celui de MS Teams « de base », mais il n’est absolument pas comparable à celui de Zoom Hi-Fi (ni même à celui de Webex). Les algorithmes de suppression du bruit sont désactivés et le contrôle automatique de gain ne semble plus fonctionner. L’option vaut donc la peine d’être activée (avec quelques limitations : voir ci-dessous), mais si vous voulez que d’autres personnes apprécient votre présentation, Teams n’est pas un bon choix.

Dans le secteur de la vidéoconférence, cela fait longtemps que la mauvaise performance de la connexion des utilisateurs est fréquemment prise pour excuse de la dégradation de la qualité du son. Pourtant, la transmission vidéo utilise 7 à 10 fois plus de bande passante que le son, de sorte que si le problème se situait vraiment du côté du participant, la plupart des gens ne pourraient pas non plus activer leurs webcams… De plus, les 48 kbit/s sont difficilement conciliables avec la notion de « son de bonne qualité ».

Le mode musique haute-fidélité se trouve sous Paramètres > Appareils > Mode musique haute-fidélité, mais seulement si vous utilisez un client MS Teams ET disposez d’une une licence d’entreprise payante. Si vous n’avez pas de licence payante, un pop-up « mode musique » apparaîtra brièvement sur votre écran si MS Teams identifie de la « musique » dans votre pièce (!!!).

MS Teams propose en fait une option « meilleur son », mais seulement si vous savez où la trouver, seulement si vous avez une licence payante… et seulement si votre connexion est plus rapide que celle de la NASA. En résumé, MS Teams ne souhaite pas vraiment que vous utilisiez sa fonction d’amélioration de l’audio, et la qualité du son n’est clairement pas une priorité dans l’environnement MS Teams.

4) Un laissez-passer : Skype

Les versions récentes de Skype permettent aux utilisateurs de désactiver la suppression des bruits de fond et le gain automatique, ce qui est un bon début. Le débit binaire n’a probablement rien d’exceptionnel. La désactivation de ces deux fonctions (dans les options avancées) améliore la qualité du son. Le rendement de Skype n’est pas comparable à celui de Zoom et de Webex, mais il est possible de désactiver le filtrage invasif, ce qui réduit remarquablement la dégradation du signal.

Qu’en est-il de Google Meet et des autres ?

Sur Meet et d’autres plateformes, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que d’utiliser un meilleur microphone (les microphones sont abordés ci-dessous) afin de réduire au moins la quantité de traitement à laquelle votre voix est soumise.

Lorsque vous utilisez Google Meet et MS Teams de base (et Webex, etc.), votre voix est forcément étouffée et peu naturelle.

Une bonne plate-forme comme Zoom HiFi vous permettra d’entendre la qualité réelle du microphone que vous utilisez. Voyons quels sont les microphones abordables et faciles à utiliser qui reproduiront correctement le timbre de votre voix dans l’environnement de la vidéoconférence.

Quels sont les microphones à éviter ?

Le microphone intégré de votre ordinateur / smartphone / iPhone / iPad / Macbook (oui, même le Macbook), les microphones des webcams (à quelques exceptions près), les oreillettes des smartphones et des iPhone (et tous les microphones Bluetooth), les casques avec microphones à perche (surtout USB) et, surtout, les microphones installés dans les salles de vidéoconférence des entreprises (même s’ils ont été vendus à votre entreprise comme étant « miraculeux ») doivent être évités à tout prix. Ils sont conçus pour atteindre une qualité téléphonique et traitent activement et lourdement votre voix de la manière décrite dans cet article (suppression du bruit, égalisation agressive, compression de la gamme dynamique, etc.) Les casques pour centres d’appel avec microphones à perche et les réseaux de microphones au plafond des salles de vidéoconférence d’entreprise font l’objet d’un marketing très important. Par conséquent, il n’est pas tout à fait surprenant que les YouTubers les recommandent, que les informaticiens les valident, que votre employeur vous en achète un et que tous vos collègues soient convaincus de leur qualité. Mais il n’en reste pas moins que c’est complètement faux.

Lorsque vous utilisez ces microphones, votre public vous voit à l’écran comme il vous verrait à la télévision (éventuellement en haute définition) ; en revanche, il vous entend comme un employé d’un centre d’appel au téléphone, mais en plus fort.

Quel microphone devez-vous utiliser pour vous assurer que les gens entendent votre vraie voix ?

La solution la plus simple est un microphone USB de baladodiffusion ou de bureau. Ce type de microphone n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement de type « centre d’appel » (où des dizaines de personnes sont assises à proximité les unes des autres et passent simultanément des appels téléphoniques), dans la salle d’attente bondée d’un aéroport ou à la terrasse d’un bar. Ceci étant dit, ce ne sont pas non plus des endroits à partir desquels vous devriez participer à une vidéoconférence – pas si votre image personnelle et votre contenu ont de l’importance pour vous.

Les microphones USB de baladodiffusion sont des microphones d’enregistrement. Ils sont donc conçus dans un souci de qualité radiophonique, afin de capter le son de votre voix le plus fidèlement possible, sans le manipuler de manière significative. Tout le monde peut les utiliser. Il vous suffit d’en brancher un sur votre prise USB et de le sélectionner comme microphone par défaut dans votre plate-forme de vidéoconférence.

La fabrication d’un bon microphone n’est pas particulièrement onéreuse, et un budget de 30 euros suffit pour acheter un microphone qui vous permettra d’obtenir un son meilleur que celui d’un animateur de talk-show. Des microphones plus sophistiqués vous coûteront environ 50 € et des microphones vous donnant l’équivalent de la qualité d’un studio d’enregistrement vous coûteront entre 70 et 100 €. Des marques comme Seiren, RØDE, Shure, AKG, etc. proposent d’excellentes solutions à moins de 100 euros. Il vous suffit de rechercher « microphone pour podcasting » dans votre boutique en ligne préférée.

Des recommandations de modèles et de marques spécifiques peuvent être trouvées ici.

Les micros-cravates USB constituent également une possibilité intéressante. Ils sont conçus pour être utilisés dans des interviews et des situations de diffusion, et leur entrée n’est donc pas traitée. Le connecteur USB contourne la carte son et les pilotes audio de votre ordinateur (qui sont une source potentielle de manipulation audio). Le microphone est à peine visible à la caméra (pas plus visible que sur la cravate ou le décolleté d’un présentateur ou d’une présentatrice de télévision), ce qui vous fera paraître plus professionnel. En fonction de votre budget et si vous l’utilisez sur Zoom (HiFi), un micro-cravate USB vous donnera un équivalent raisonnable, voire parfait, du son de la télévision. Un produit acceptable d’une marque réputée comme Sennheiser – qui permet d’obtenir une qualité sonore digne d’une émission télévisée de grande écoute – ne vous coûtera pas plus de 70 euros.

Ce type de microphone est extrêmement léger, il tient dans une pochette et il est donc très facile à transporter en voyage.

Comme tous les autres types de microphones, y compris les micros-casques[4], les micros-cravates doivent être placés correctement pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

[1] Un son d’excellente qualité occupe environ 10 % de la bande passante requise par une vidéo de qualité acceptable. 96 kbit/s sont suffisants pour fournir une représentation excellente et naturelle d’une voix humaine et même d’instruments de musique. Une connexion internet peu performante avec une vitesse de téléchargement de seulement 1mbit/s peut diffuser un son et une vidéo d’excellente qualité.

[2] Même si les plateformes insistent sur le fait qu’un environnement insonorisé et un microphone hautement professionnel sont nécessaires pour passer à leurs « modes musicaux », et avertissent les utilisateurs que la « voix » et la « parole » sont meilleures si elles sont traitées par leurs algorithmes, des années de pratique et des dizaines de webinaires montrent clairement que rien de tout cela n’est en fait nécessaire ; le traitement de la parole par DSP est probablement poussé pour optimiser les performances des moteurs de conversion de la parole en texte.

[3] The “inverse square law”: https://audiouniversityonline.com/inverse-square-law-of-sound/

[4] L’une des raisons pour lesquelles les microphones de table centraux, les micros-casques et les microphones intégrés dans les ordinateurs et les appareils mobiles sont fortement traités par les algorithmes d’IA est qu’ils sont destinés à une utilisation incorrecte : lorsque le microphone est placé à 50 cm (ou plus) de votre bouche, ou très près de vos lèvres, les risques qu’il capte beaucoup de signaux indésirables sont extrêmement élevés, d’où la nécessité de surtraiter le signal en sortie.

L’origine acoustique de la « Zoom fatigue »

La pandémie de Covid19 a changé notre vie professionnelle de façon durable. L’utilisation des outils de vidéoconférence a été introduite en tant que solution de dépannage pour permettre aux entreprises et aux institutions de continuer à fonctionner durant les confinements. Aujourd’hui, elle fait partie de la « nouvelle normalité ». La possibilité de participer à des réunions distancielles ou hybrides via Zoom, Teams, Meet, etc., réduit la nécessité de se déplacer, permet de gagner du temps et offre un accès sans précédent à des partenaires commerciaux, des collègues et des publics même très éloignés. Sur le papier, le potentiel est énorme : la vidéoconférence permet d’intégrer beaucoup plus de réunions dans notre emploi du temps, sans même quitter le bureau. En termes quantitatifs, vous pouvez accomplir « plus de travail en moins de temps ». Et si vous télétravaillez, vous pouvez le faire confortablement de chez vous. Moins de voyages, moins de déplacements, peut-être plus de temps pour vous et votre famille : la vidéoconférence est, apparemment, un moyen sûr d’améliorer votre bien-être et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pourtant, l’expérience des réunions en ligne est vécue comme désagréable et fatigante par de nombreux participants aux vidéoconférences et les scientifiques mettent en garde contre cette « Zoom fatigue » qui peut avoir de graves conséquences sur la santé humaine, y compris le burnout[1]. On a tenté à de nombreuses reprises d’expliquer les causes de la fatigue liée à la vidéoconférence, notamment dues au stress cognitif ou émotionnel et à la frustration engendrée par l’absence de contact visuel, l’accès réduit ou inexistant aux indices visuels et au langage corporel, le multitâche, l’absence d’autres types d’informations visuelles (ou une exposition non-naturelle à celles-ci), pour ne citer que quelques exemples[2]. Dans cette perspective cognitive axée sur le visuel, l’environnement de vidéoconférence ne répond pas correctement aux exigences fondamentales et innées d’une communication efficace entre êtres humains, ce qui génère une frustration subconsciente. Cette frustration entraîne une réponse émotionnelle négative qui a son tour génère du stress.

Cette façon d’expliquer le problème présente trois défauts majeurs :

a) Basée sur la théorie de la naturalité des médias[3], elle tend à réduire les aspects non-verbaux de la communication à de simples éléments visuels permettant de transmettre des émotions et de créer un rapport entre les personnes. Elle se concentre donc sur les aspects visuels tels que le contact visuel, les expressions faciales et le langage corporel (et leur absence pendant les vidéoconférences) et le retour visuel (les participants se sentant apparemment aliénés par la vue de leur propre visage sur l’écran), auxquels s’ajoutent des facteurs de stress supplémentaires tels que le multitâche ou l’asynchronisme dus à la latence du système ;

b) elle considère la fatigue chronique, le stress et l’épuisement professionnel comme les conséquences potentielles presque exclusives d’une exposition fréquente à la vidéoconférence ;

c) elle n’explique pas pourquoi les mêmes facteurs, ou des combinaisons similaires de ces facteurs, ne produisent pas des résultats similaires dans d’autres contextes : par exemple, l’écoute d’un programme radio implique également l’absence totale de langage corporel, d’indices visuels, d’expressions faciales. Les auditeurs s’adonnent généralement à d’autres tâches pendant qu’ils écoutent (repassage, vaisselle, conduite, nettoyage, exercice physique…) et l’exposition à un programme radio pendant l’exécution d’autres tâches ne semble pas générer de stress. De même, l’échange de courriels ou l’écriture de lettres impliquent des temps de latence importants et perceptibles (heures, jours, semaines), l’absence de langage corporel et éventuellement une grande frustration en cas d’absence de réponse, mais le concept de « fatigue de la correspondance » n’est jamais devenu courant et n’est pas connu dans la littérature scientifique. Regarder des tutoriels ou des émissions en direct sur YouTube implique également des problèmes de micro-latence (la plupart des YouTubers sont très légèrement désynchronisés), une incapacité à interagir (un chat bondé est tout ce dont vous disposez pendant une émission en direct sur YouTube ou Facebook) et l’absence de contact visuel lorsque l’orateur ne regarde pas directement la caméra, mais la « fatigue de YouTube » n’est pas non plus devenue un problème, en dépit de sa popularité et de son utilisation très répandue.

Cette tentative d’explication de la fatigue a beau être erronée, le stress lié à la vidéoconférence est bien réel et ses effets sur le système nerveux humain ont été finalement prouvés et décrits par une étude récemment publiée dans la revue Nature. Une équipe de chercheurs autrichiens a démontré de manière convaincante que la simple exposition passive (pas de communication bidirectionnelle, pas d’interaction) à moins d’une heure de vidéoconférence (p.ex. un cours universitaire) provoque un stress mesurable et des réactions de combat ou de fuite qui n’ont pas été observées chez des sujets exposés à la même leçon en mode présentiel[4]. Il est important de noter que ces résultats ont été obtenus dans un environnement de laboratoire contrôlé, calme, sans stress, où l’exposition à une vidéoconférence était le seul facteur de stress potentiel.

Cela signifie que la vidéoconférence comporte quelque chose qui provoque intrinsèquement une fatigue cérébrale et une activité mesurable du système autonome que l’on observe généralement lorsque les êtres humains perçoivent la présence d’une menace. Cela se produit même en cas d’exposition passive à des situations où l’interaction et le multitâche ne sont pas nécessaires – ce qui exclurait les attentes frustrées, d’interaction, de contact visuel, le multitâche et autres comme source potentielle de stress cognitif et émotionnel.

Mais à quelle menace le système nerveux autonome réagit-il ? Et cette menace est-elle réelle ou imaginaire ?

Il est possible d’éclaircir cette question en se concentrant sur une variable généralement négligée, typique des environnements de vidéoconférence et pratiquement absente d’autres formes plus professionnelles de diffusion et d’interaction en face à face qui ne semblent pas causer de stress aux destinataires. Il s’agit de la présence de signaux audio dégradés et fortement manipulés.

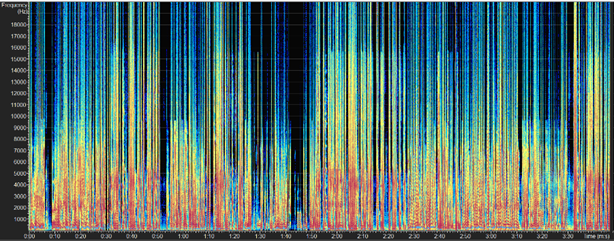

Bien que la plupart des gens (et des équipes de recherche) ne l’aient pas encore remarqué, le son des vidéoconférences n’est pas du tout naturel et est souvent fortement traité. Certains des principaux facteurs à l’origine de la dégradation du son des vidéoconférences ont déjà été prouvés :

a) provoquer des réactions de stress mesurables chez les êtres humains et les animaux de laboratoire, même lorsqu’ils se présentent séparément ;

b) ne pas être de nature visuelle, cognitive ou relationnelle.

Examinons ces facteurs de stress :

« Mauvais son »

Dans une étude publiée au début des années 2000, Wilson, Gillian & Sasse[5]ont montré comment différents types de dégradation audio suscitaient différentes réactions chez les sujets testés. Certaines étaient uniquement psychologiques, d’autres étaient neurophysiologiques.

D’une part, les défauts sonores généralement causés par une mauvaise connectivité ou des problèmes de réseau (perte de paquets) et qui entraînent une perte d’intelligibilité du contenu (syllabes, mots, parties de phrases ou phrases manquants) ont été signalés comme gênants et désagréables par les sujets testés, mais n’ont pas déclenché une réaction physiologique significative de stress. D’autre part, la dégradation audio causée par des microphones de mauvaise qualité et un « son fort » a été à peine remarquée par les sujets de test et n’a donc pas donné lieu à des plaintes « cognitives », mais a provoqué des réactions de lutte ou de fuite mesurables chez les participants. Leur système nerveux a clairement perçu une menace que leur esprit conscient n’a pas remarquée et identifiée, même si la tâche de laboratoire était peu engageante et n’impliquait pas de véritable effort cognitif ou relationnel.

Un impact significatif sur le système nerveux humain pouvait donc être mesuré comme conséquence de stimuli qui n’ont pas atteint la conscience des sujets et n’ont pas provoqué de réaction cognitive ou psychologique.

Cervelles de cochons d’Inde grillées

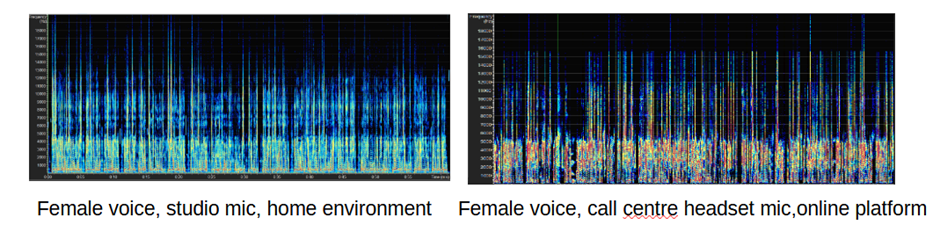

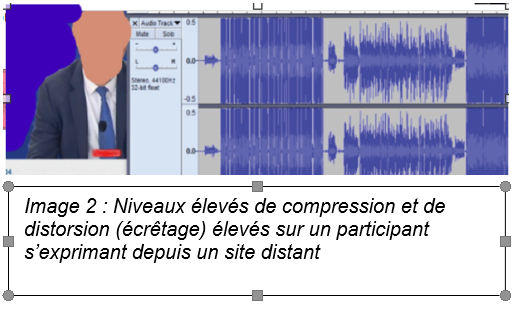

Une expérience récente menée par l’équipe du professeur Paul Avan à l’Institut Pasteur[6] a montré comment un son numérique fortement manipulé (en l’occurrence par une forte compression de la plage dynamique) peut littéralement détruire les circuits du système auditif dans le tronc cérébral d’animaux testés, et ce à des volumes sonores qui n’ont causé aucune lésion irréversible chez les sujets exposés à des signaux beaucoup moins modifiés. Le réflexe de l’oreille moyenne (le mécanisme qui protège l’oreille des sons forts) des animaux exposés à une forte compression de la gamme dynamique ne pouvait plus fonctionner correctement après la fin de l’expérience.

La compression de la plage dynamique est une forme de traitement audio numérique qui peut être utilisée pour « gonfler » le son et donner une impression de volume sonore, sans pour autant augmenter le niveau de crête maximal.

Acouphènes chez le dentiste

Les dentistes sont particulièrement exposés aux acouphènes et à la perte d’audition en raison du bruit produit par les fraises dentaires. Des études menées sur ces fraises n’ont pas permis pour la plupart de détecter la présence d’émissions dépassant les limites de sécurité, et les cabinets dentaires ne sont généralement pas perçus comme des endroits bruyants par les patients. Donc, comment les appareils tenus à la main endommagent-ils les oreilles des dentistes ? En examinant les aspects qualitatifs du bruit des fraises dentaires, une équipe de chercheurs[7] a découvert que le bruit produit par ces appareils se concentre dans des plages très spécifiques du spectre audible (de 2 à 6 kHz). Par ailleurs, le système auditif humain est particulièrement sensible aux vibrations à haute fréquence (surtout dans la gamme des 3 à 5 kHz). Les chanteurs d’opéra tirent parti de la résonance dans ces zones (en particulier autour des 3 kHz) pour passer au-dessus du fond sonore produit par l’orchestre. Les voix d’enfants contiennent plus d’énergie que les voix d’adultes dans la même zone (en particulier autour des 4 kHz). Crier augmente aussi l’énergie dans cette même partie du spectre audible. Augmenter la concentration d’énergie acoustique autour des 3 à 4kHz est un moyen sûr d’attirer l’attention en déclenchant un état d’alerte. Ce qui, pour le système nerveux des êtres humains, est synonyme de stress. L’oreille interne humaine a évolué en devenant particulièrement sensible à ces bandes de fréquences. Les capteurs spécialisés y sont à la fois très nombreux et facilement endommagés par des traumas acoustiques généralement causés par une exposition occasionnelle à des pics extrêmement forts (moteurs à réaction, coups de feu) ou par une exposition fréquente à des doses moyennes importantes de bruit dans des environnements bruyants (p.ex. usines, chantiers de construction).

Il semblerait que la concentration de l’énergie acoustique dans ces bandes de fréquences sensibles puisse nuire à l’oreille humaine même à des niveaux beaucoup plus faibles que ceux qui, jusqu’à présent, ont été considérés comme dangereux. Il est intéressant de noter qu’une étude menée en Suède a récemment révélé que les enseignants des écoles maternelles quotidiennement exposés à des voix d’enfants en bas âge à des niveaux théoriquement sûrs (entre 75 et 85 dB) présentaient une incidence plus élevée d’hyperacousie[8].

Mais qu’est-ce que la vidéoconférence a en commun avec les enfants qui pleurent, les chanteurs d’opéra, les fraises dentaires, la musique surcompressée ou une exposition moyenne à des niveaux sonores élevés ? Le son de la vidéoconférence est-il « fort » ou « opératique » ? Les participants à la vidéoconférence crient-ils ou utilisent-ils des fraises dentaires pendant les appels ? Et si l’on applique un modèle psycho-cognitif au problème, n’y a-t-il pas, dans le son des vidéoconférences, un aspect spécifique de la communication humaine qui fait défaut ?

Le son de la vidéoconférence est agressif

Peu de gens le remarquent, mais les voix des participants aux vidéoconférences ainsi que le bruit qu’ils peuvent parfois faire près de leurs appareils sont extrêmement artificiels. Le son des vidéoconférences est loin d’être naturel. Il est généralement perçant, métallique, légèrement (ou très) robotique, artificiel et souvent étouffé, même sur une connexion à haut débit et avec une vidéo en haute définition. En d’autres termes, le son des vidéoconférences est intrinsèquement « bruyant ». De nombreux tests effectués sur des plateformes de vidéoconférence ont montré que l’utilisation généralisée d’algorithmes d’IA (qui « optimisent » la voix, suppriment les bruits de fond, maintiennent la voix à un niveau constant quelle que soit la distance entre orateur et microphone et empêchent l’effet Larsen) introduit des quantités considérables de distorsion harmonique, étouffe le son et réduit l’intelligibilité. Les algorithmes de filtrage du bruit ont l’impact le plus néfaste, car se débarrasser du bruit de fond en direct revient à une devinette pilotée par IA et il est pratiquement impossible de le faire sans compromettre la qualité du signal (c’est-à-direen dégradant le timbre de la voix). Plus le filtrage est agressif, plus l’effet d’étouffement, de distorsion et de robotisation sur la voix de l’orateur est important. Les filtres anti-bruit ont également un impact largement reconnu sur l’intelligibilité de la parole, c’est pourquoi des algorithmes d’IA supplémentaires sont utilisés pour compenser la perte d’intelligibilité en créant une sensation de volume perceptible dans le signal afin qu’il se démarque du bruit de fond et tire le meilleur parti des haut-parleurs d’ordinateur ou des écouteurs du récepteur, généralement sous-dimensionnés et peu performants.

Pour simplifier à l’extrême, cela se fait généralement de trois manières :

a) en égalisant le signal de façon agressive et en augmentant les niveaux de manière ciblée : le signal est manipulé de manière à ce qu’un nombre proportionnellement plus élevé de dB (souvent même + 20, 25dB) soit attribué aux plages du spectre audible où l’oreille humaine est particulièrement sensible : la fameuse zone des 3k-5kHz. Cela rend le son perçant et métallique, sans qu’il dépasse les niveaux de dB théoriquement sûrs, et frappe clairement le système auditif là où il est moins défendu. C’est l’équivalent du bruit d’une perceuse dentaire généré par l’IA.

b) en augmentant les composantes plus douces à un niveau microscopique, de sorte qu’elles deviennent plus fortes qu’elles ne le seraient normalement. Bien que les niveaux de crête en dB autorisés ne soient pas dépassés, la teneur moyenne en dB du signal est augmentée alors que l’énergie est concentrée dans des zones très sensibles de l’oreille interne, comme indiqué ci-dessus. La « fraise dentaire » n’est jamais moins intense qu’un certain niveau, déterminé par un algorithme d’IA programmé (ou fonctionnant de manière autonome) sans grande compréhension de la manière dont le système auditif humain est censé fonctionner. Ce type de traitement est une forme de compression agressive de la plage dynamique (à ne pas confondre avec la compression des données, comme dans les mp3), également connue sous le nom de « compression ascendante ». Des mesures ont montré que l’exposition à des plages dynamiques ne dépassant pas 10 dB est fréquente dans les environnements de vidéoconférence et hybrides, ce qui signifie que le son est plat et que le système auditif (en particulier certains de ses points les plus sensibles) est soumis à une pression constante et implacable. Les lois de la physique sont très claires en ce qui concerne les effets d’une pression constante concentrée sur une petite surface : il n’est pas nécessaire que la pression soit forte pour creuser un trou si elle est appliquée constamment et suffisamment longtemps. Les escarres chez les patients hospitalisés alités sont un excellent exemple pour visualiser comment ce type de signal peut endommager le système auditif. Des recherches publiées montrent en outre que le système auditif humain active des réflexes de protection (le réflexe stapédien, également connu sous le nom de réflexe de l’oreille moyenne), même à des volumes considérés comme réduits, lorsque le niveau de la bande des 3 à 5kHa est relevé par rapport au signal non-traité. Le système détecte une menace et tente de se défendre.[9]

Les expériences mentionnées ci-dessus (cobayes) ont également montré qu’une utilisation excessive de la compression de la gamme dynamique peut avoir des effets catastrophiques sur les composantes auditives du tronc cérébral des mammifères.

c) Lorsqu’il est confronté à un son perçu comme stressant ou menaçant (notamment « trop fort »), le système auditif humain active le réflexe stapédien : les petits muscles de l’oreille moyenne se contractent pour bloquer ce son, limitant ainsi l’exposition de l’oreille interne à un stimulus dangereux. Toutefois, ce réflexe a besoin de quelques millisecondes pour se déclencher (latence).

Les algorithmes d’IA (et les ingénieurs du son imprudents) qui veulent augmenter la « netteté » des consonnes afin de « renforcer l’intelligibilité de la parole » ont le moyen de rendre la compression de la plage dynamique si agressive que chaque consonne devient une micro-menace pour le système auditif. Les consonnes sont riches en contenu de haute fréquence et les sons « s » peuvent même atteindre les 5 kHz. Les consonnes commencent généralement par un très court pic d’intensité suivi d’une chute soudaine (phénomène connu sous le nom de « transitoire d’attaque »). Bien entendu, dans un environnement naturel, aucune consonne ne peut atteindre son intensité maximale avec une rapidité telle que le réflexe stapédien soit incapable d’intervenir en cas de besoin. Cependant, lorsqu’un compresseur de dynamique est programmé numériquement de manière à ce que ces pics deviennent plus rapides que le réflexe stapédien – ce qui est parfaitement possible avec la technologie moderne – les pics soudains générés par des centaines de consonnes surcompressées par minute peuvent se transformer en une rafale de micro-chocs délivrés aux endroits les plus sensibles de l’oreille interne, et ce même à des niveaux d’écoute réputés sans danger.

La combinaison de deux ou plusieurs des facteurs mentionnés ci-dessus est malheureusement fréquente dans un environnement de vidéoconférences et réunions hybrides et constitue une menace claire et directe pour le système auditif et le système nerveux central des participants. Il n’est donc pas étonnant que l’on détecte des réactions du système autonome qui seraient normalement corrélées à la présence d’une menace ou de stimuli nociceptifs.

La peur perçue de manière subliminale par les sujets dans les études de Riedl, R., Kostoglou, K., Wriessnegger et Wilson et Sasse (voir ci-dessus) est donc réelle et parfaitement justifiée !

Pourquoi surtraiter le son ?

Le surtraitement par des algorithmes d’IA est intéressant parce qu’il permet aux participants d’une réunion de se faire entendre même s’ils se trouvent en rue, dans un train bruyant, sur une plage venteuse ou dans leur voiture. Il est également utilisé pour soi-disant « améliorer » le son de mauvaise qualité produit par les microphones intégrés dans les ordinateurs portables. Malheureusement, les mesures et l’expérience montrent que ces « améliorations » ont un prix très élevé, qui passe souvent inaperçu.

Le son de la vidéoconférence est intrinsèquement fort, grâce à un type particulier de « volume » obtenu sans dépasser les niveaux réputés « sûrs » – une astuce déjà utilisée dans une certaine mesure dans la publicité télévisée. Le niveau moyen en dB des signaux de vidéoconférence est sensiblement plus élevé que celui d’un son « naturel », et ces signaux sont intrinsèquement bruyants et déformés.

Pour le système nerveux humain, les voix des participants à la vidéoconférence paraissent crier avec un « twang » opératique, comme si les participants étaient sous stéroïdes numériques.

Les sources de surtraitement

Dans l’environnement de la vidéoconférence, le surtraitement est appliqué par plusieurs couches d’outils de traitement numérique du signal (DSP) en direct. Ces outils DSP se trouvent généralement dans :

- Le logiciel qui gère les microphones intégrés dans vos ordinateurs portables, téléphones, tablettes ;

- Les microphones de table centraux ou les matrices de microphones dont votre nouvelle salle de conférences été équipée ;

- Le micro-casque de type call center avec un microphone à perche que votre employeur vous demande d’utiliser pour « améliorer » l’expérience de la vidéoconférence ;

- La plateforme de videoconference

L’installation locale de la salle accueillant une réunion hybride.

Étant donné que les compresseurs fonctionnent de manière logarithmique, chaque couche de traitement ajoutée à la précédente la renforce de manière exponentielle, ce qui accroît massivement leurs effets négatifs et génère une surcompression.

Quelles sont les répercussions sur la santé humaine ?

Jusqu’à présent, la recherche s’est surtout concentrée sur les impacts de la vidéoconférence en termes de fatigue, de stress et de syndrome de burnout, mais dès lors que l’on comprend que le son surtraité est le principal facteur de ce type de fatigue, le lien entre le stress de la vidéoconférence, la « menace » auditive et les problèmes de santé auditive ne peut plus être ignoré. Deux exemples illustrent ce lien.

- Le son surtraité numériquement est également une caractéristique typique des call centres. Les opérateurs sont exposés à des signaux audio agressifs traités par des processeurs de signaux numériques (DSP) en direct et plus ou moins de la même manière que les signaux de vidéoconférence. Sans surprise, les employés des call centres sont très exposées au stress, aux syndromes de burnout professionnel[10] et développent souvent des problèmes auditifs tels qu’acouphènes, hypersensibilité aux bruits soudains (hyperacousie), perte d’audition et problèmes d’équilibre.[11] Il va sans dire que ces troubles sont débilitants, peuvent être invalidants et sont généralement incurables.

Les symptômes signalés par les opérateurs des call centres sont généralement attribués aux tâches répétitives, au travail multitâche et à la présence supposée de bruits soudains et forts sur les lignes téléphoniques – dont l’intensité, le rôle et même la présence n’ont jamais été démontrés de manière convaincante. Les troubles auditifs des opérateurs des call centres sont connus dans la littérature médicale sous le nom de syndrome du choc acoustique. Cependant, comme ces symptômes apparaissent même lorsque les pics soudains de volume sont écrêtés électroniquement (paradoxalement, généralement au moyen de… compresseurs de dynamique !), l’existence même de ce syndrome a été remise en question par certains chercheurs et sa définition est controversée.